保険料について

後期高齢者医療の財源は、約5割が公費(国・県・市町村)、約4割が他の医療保険(若年世代)からの支援金、約1割が被保険者(加入者)から納めていただく保険料によって支えられています。この保険料は、被保険者お一人おひとりに納めていただくものです。

保険料額は、被保険者皆さまに負担していただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」から成り立っています。保険料率は「熊本県後期高齢者医療広域連合※」が設定し、医療費等の給付状況を勘案して2年毎に見直しを行います。

※熊本県全体の医療保険の給付、保険料率の決定、保険料の賦課等は「熊本県後期高齢者医療広域連合」が行っています。詳しくは、熊本県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

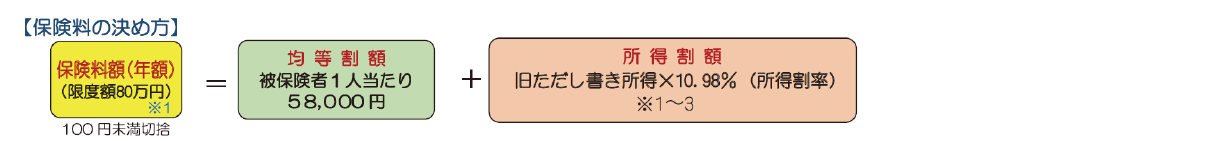

〇後期高齢者医療保険料の計算方法

下記のとおり、「均等割額」と「所得割額」を合計したものが年間保険料額になります。

令和6年度(2024年度)の保険料は、令和5年中(2023年中)の所得をもとに計算します。

※1 令和6年度に次の対象者は激変緩和措置が適用されます。

・令和6年4月1日以降に75歳になった方以外は限度額が73万円になります。

・旧ただし書き所得が58万円までの方は所得割率が10.80%になります。

※2 旧だたし書き所得は総所得金額等から基礎控除額を差し引いた金額になります。

※3 合計所得金額が2400万円超の方は合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2500万円超で基礎控除額が0円となります。

※所得割額の算定については、専従者控除や譲渡所得特別控除後の金額になります。

※障害・遺族・高齢者福祉年金は非課税年金なので、保険料の算定基礎になる所得には含まれません。

※年間保険料とは、その年の4月1日から翌年の3月31日までの金額です。

※年間保険料額等については、毎年7月中旬頃に詳しい内容を記載した通知書を送付します。

※詳しい内容の確認や保険料の試算は、熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ (外部リンク)でできます。

(外部リンク)でできます。

※保険料についてのお問い合わせは、各区役所区民課へ

保険料の軽減制度について

○均等割額の軽減 (令和6年度(2024年度))

令和5年中の世帯(被保険者と世帯主)の所得状況に応じて、下記のとおり保険料の均等割額が軽減されます。

※ただし、所得の申告が漏れていると軽減を受けられないことがありますのでご注意ください。

均等割額の 軽減割合 | 対象者の所得要件・・・世帯(世帯主および被保険者全員)の

軽減判定所得の合計額が、下欄の額以下であること。 |

7割軽減 | 43万円 + 10万円 ×(給与・年金所得者の数-1) |

5割軽減 | 43万円 + (29万5千円×世帯の被保険者数) + 10万円×(給与・年金所得者の数-1) |

2割軽減 | 43万円 + (54万5千円×世帯の被保険者数) + 10万円×(給与・年金所得者の数-1) |

※「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金収入が60万円超)の方の合計人数です。

※均等割額軽減判定所得は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前の額になります。また、65歳以上の年金所得については、高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。

※軽減判定は、当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

○被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療の被保険者資格を取得する前日において被用者保険(協会けんぽや健保組合等)の被扶養者であった方は、資格取得後2年間は保険料の均等割額が5割軽減(所得が低い方に対する軽減にも該当する場合は、いずれか大きい方の額が軽減)されます。また、所得割額は賦課されません。

保険料の納め方

保険料は、特別徴収(年金からの差引き)または 普通徴収(納付書もしくは口座振替)によって納めていただきます。

原則は特別徴収(年金からの差引き)となりますが、年金受給額が18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が差引対象年金(介護保険料が差し引かれている年金)の2分の1を超える方、また、75歳になったばかりの方や熊本市に転入したばかりの方については、普通徴収(納付書または口座振替による納付)となります。

○ 納付書による納付から口座振替に変更したいときは、こちらのページから、「■その他手続のしかた」の「○納付書での保険料のお支払から口座振替に変更したいとき」をご覧ください。

○ 年金からの差引きから口座振替に変更したいときは、こちらのページから、「■その他手続のしかた」の「○年金からの保険料の差引きから口座振替に変更したいとき」をご覧ください。

保険料の納付が困難な場合

次のような理由により保険料の納付が難しい方で、一定の要件にあてはまる場合には、申請により保険料の減免が認められる場合があります。

● 災害により、住宅および家財に著しい損害を受けた方

● 世帯主の死亡や失業等により、収入額が著しく減少した方

このような方は、お早めに各区役所区民課窓口までご相談ください。

また、このような理由に該当しない方でも、相談により保険料を分割払いにできる場合があります。

問い合わせ先

中央区役所区民課 TEL328-2278

東区役所区民課 TEL367-9125

西区役所区民課 TEL329-1198

南区役所区民課 TEL357-4128

北区役所区民課 TEL272-6905

※総合出張所でも受付けています。