施設型給付幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)をご利用の方

令和元年(2019年)10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を利用する方【教育・保育給付第1号認定児童】は、保育料は満3歳から無償となりますが、預かり保育の利用料が無償化の対象となるためには、熊本市から事前に「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

なお、「認定開始日」は熊本市で申請書を受理した日より前にさかのぼることはできません。

保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」があり、預かり保育の利用料の無償化を希望する場合は、この案内をよく読んで「施設等利用給付認定」の申請をしてください。

保育料について

満3歳から小学校就学前までの幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)を利用するこどもは、保育料が無償となります。

※食材料費(ごはん、おかず、おやつなど)、通園送迎費、行事費、延長保育料などは、これまでどおり保護者の負担になります。

※預かり保育を利用しない場合や預かり保育の利用料は保護者負担でよい場合は、新たな手続きは不要です。

預かり保育の無償化の対象者と範囲

次の条件(1)(2)いずれも満たし、施設等利用給付認定の新2号・新3号認定を受けた場合は、保育料に加え、預かり保育の利用料も上限の範囲内で無償となります。

[条件(1)]3歳になった日から最初の3月31日を経過した小学校就学前こども、または、市民税非課税世帯かつ3歳になった日から最初の3月31日までの間にあるこども

[条件(2)]保護者のいずれも就労等の「保育の必要性」がある

施設等利用

給付認定区分 | こどもの年齢 | 認定を受けるための要件 | 無償化の上限額 |

| 幼稚園保育料 | 預かり保育の利用料 |

法30条の4第2号 (新2号) | 3歳になった日から最初の3月31日を経過しているこども | 保育の必要性があること | 無償 | 450円/日×利用日数

(上限11,300円/月) |

法30条の4第3号 (新3号) | 3歳になった日から最初の3月31日までの間にあるこども | 市民税非課税世帯 かつ

保育の必要性があること | 450円/日×利用日数

(上限16,300円/月) |

※市外転出入等の場合で月の途中で保育の必要性の認定期間が開始・終了する場合は、対象月の上限額が変わります。

※通園先の幼稚園が実施する預かり保育が(1)平日教育時間を含む提供時間数が8時間未満または(2)年間開所日数が200日未満のいずれかの要件に該当する場合は、認可外保育施設等の利用料も無償化の対象になります。(月額上限額から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)

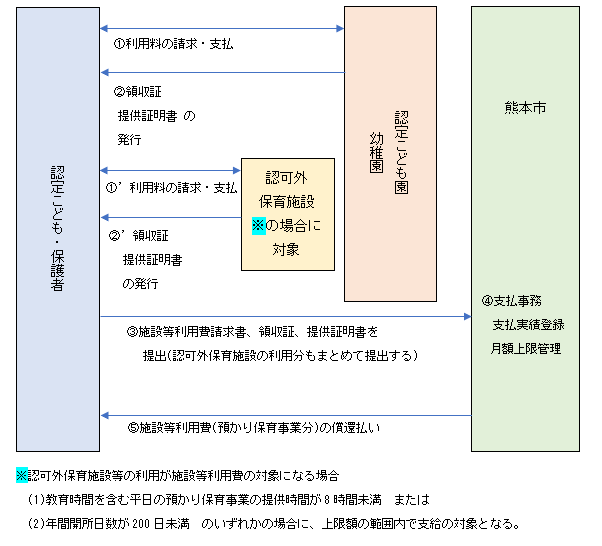

※預かり保育の利用料は、償還払いとなります。保護者が利用料をいったん施設に支払い、領収証などを添付した所定の請求書を熊本市へ提出することで、支払った額の全部または一部を支給します。

「施設等利用給付認定」申請の受付期間と提出先

申請書受付期間 | 提出先 |

認定希望月の 前月 15 日 まで

(15 日が土 ・ 日 ・ 祝日の場合は翌開庁日) | 利用先の幼稚園・認定こども園 |

※やむを得ない理由等により、上記の申請書受付期間までに提出ができない場合は、熊本市保育幼稚園課へ直接ご提出ください。認定開始日は、熊本市が申請書を受理した日より前にさかのぼることはできません。

手続きのご案内

提出が必要な書類

(1)子育てのための施設等利用給付認定申請書

(2)保育の必要性を証明する書類

※申込児童1人につき1部必要となります。

※認可保育所等利用申込に基づき発行される教育・保育給付の「支給認定証(第 2 号・第 3 号認定のみ)」をお持ちの方で、 その有効期間が令和7年(2025年)4月1日以降であり、かつ、認定希望日時点で有効な場合は、「支給認定証(第 2 号・第 3 号認定のみ)」を添付(コピー可)することにより、 上記(2)の書類の提出は不要です。

各種様式

(1) 申請書

施設等利用給付認定を受けた後、世帯の状況等が変わった場合は必ず届け出をしてください。

施設等利用給付認定を受けた後に、世帯の状況が変わった場合は、熊本市保育幼稚園課へ連絡し、必要書類を提出してください。

届出が必要な例 | 提出書類 |

〇氏名、世帯構成等に変更があった場合

(結婚(事実婚含む)、離婚、祖父母との同居開始・終了)

〇妊娠(出産)した場合

〇住所が変わった場合(単身赴任を含む)

〇生活保護の廃止・開始 等 | |

〇就職、育児休業復帰、退職、転職、勤務形態の変更があった場合

〇保育を必要とする事由が変わった場合

〇保育を必要とする事由に該当しなくなった場合 〇利用する施設を変更する場合 等 | 〇 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書 (PDF:325.4キロバイト) 子育てのための施設等利用給付認定変更申請書 (PDF:325.4キロバイト) 〇変更後の保育を必要とすることを証明する書類を添付してください。 |

施設等利用給付認定の取消し等

施設等利用給付認定を受けた後、次に該当することとなった場合等は、施設等利用給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

〇市外へ転出した場合

熊本市での認定は終了となります。転出先の市町村で改めて施設等利用給付認定申請の手続きが必要です。

○保育を必要とする事由がなくなった場合

○施設等利用給付認定(新2号・新3号)の有効期間が満了となった場合

〇新3号認定の方が、課税世帯となった場合

〇教育・保育給付の第2号・第3号認定で認可保育所等を利用開始した場合

〇企業主導型保育事業を利用開始した場合

副食費の免除と補助について

【免除】

令和元年(2019年)10月から、つぎの(1)(2)のいずれかに該当する満3歳以上の教育・保育給付第1号認定児童は、副食費(おかず、おやつなど)が免除となります。対象者には、免除対象の通知をします。

(1)保護者の市民税所得割額合算額が77,101円未満の世帯のこども

(2)小学校1~3年生および特定施設・事業(※)に在園または利用する就学前の兄姉から数えて第3子以降のこども

(※)幼稚園、認可保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援

【補助】

上記の免除に加え、熊本市では独自に副食費を月額4,900円を上限に補助する制度があります。対象者には、補助対象の通知をします。

同一世帯に18歳未満のこどもが3人以上いる場合で、最年長者から数えて3人目以降の満3歳以上の教育・保育給付第1号認定児童(副食費免除者を除く。)が補助対象となります。ただし、保護者の市民税所得割額合算額が211,201円以上の場合は対象外となります。

※副食費の免除と補助に伴う新たな手続きは不要です。

施設等利用費の請求について

無償化に係る施設等利用費の請求について

施設等利用給付認定の新2号または新3号を受けたこどもが、認定こども園・幼稚園が行う預かり保育事業を利用した場合、上限額(日額450円・新2号認定の場合は月額11,300円、新3号認定の場合は月額16,300円)の範囲内で預かり保育利用料が無償化の対象となります。

月ごとに「預かり保育の利用日数×450円」により算出される基準額と、実際に施設に支払った金額を比べ、より低い方の金額が施設等利用費としてキャッシュバックされます。支払時期については、四半期ごとの支払いを予定しております。

請求手続きの流れについて

案内チラシ・請求書様式・請求書記入例

請求書の年間受付スケジュール

受付スケジュール| 申請受付期間 | 受付対象時期 | 支払時期 |

|---|

| 4月1日~4月30日 | 1月から3月までの利用分 | 5月下旬 |

| 7月1日~7月31日 | 4月から6月までの利用分 | 8月下旬 |

| 10月1日~10月31日 | 7月から9月までの利用分 | 11月下旬 |

| 1月1日~1月31日 | 10月から12月までの利用分 | 2月下旬 |

※締切は各申請受付期間の末日です(郵送の場合は、締切必着)

※申請受付期間以外は、受付を行っておりません

※申請受付期間に間に合わなかった場合は、次回の受付期間に前回分と合わせて請求できます(ただし、2年以内)

請求書の提出方法

(1)電子申請の場合

スマートフォン等で申請できる電子申請が便利です!(園で取りまとめのうえ市にご提出される場合は、これまで通り園に書類をご提出ください)

申請フォーム:(預かり保育)施設等利用費の償還払い申請フォーム (外部リンク)

(外部リンク)

(2)郵送の場合

送付の際は、必要な額の切手をお貼りいただきますようお願いします。

【郵送先】

〒860-8601

熊本市中央区手取本町1-1

保育幼稚園課 給付班 宛

※申請受付期間以外は、受付を行っておりません

※提出の際には、「施設等利用費請求書」「領収証」「提供証明書」「振込先口座の通帳の写し(以前、施設等利用費請求に指定した口座の場合は省略可)」をまとめてご提出ください。

熊本市からの依頼により再提出される場合

こちらは熊本市からの依頼により、不足書類をご提出いただく場合の申請フォームです。

通常の申請の場合には使用できませんので、お間違いないようご注意ください。

申請フォーム:【本市からの依頼により再提出される場合】認可外保育施設・幼稚園預かり保育等の施設等利用費(償還払い)申請 (外部リンク)

(外部リンク)

お問い合わせ先

保育幼稚園課 TEL:096-328-2568