改正健康増進法について

受動喫煙にかかる情報提供を受け付けています

望まない受動喫煙を防ぐため、2020年4月から改正健康増進法が全面施行されました。多くの人が利用する施設では、原則として屋内禁煙となり、喫煙できる場所(喫煙専用室等)には標識の掲示が義務づけられています。また、20歳未満の人は喫煙できる場所に入ることができません。

市では、健康増進法による規制の実効性を高めるため、熊本市受動喫煙防止対策専用コールセンターにて熊本市内で生じた法令違反による受動喫煙の被害に関する情報を受け付けています。いただいた情報に基づき調査の上、必要に応じて指導などを行い、是正を図ります。

皆さんの健康を守るため、受動喫煙の防止にご協力をお願いします。

熊本市受動喫煙防止対策専用コールセンター

(電話番号)096-328-2140

(受付時間)月~金(祝日・年末年始除く)8時30分~17時15分

【事業者方向け】施設出入口等に掲示する標識ステッカーを配布しています

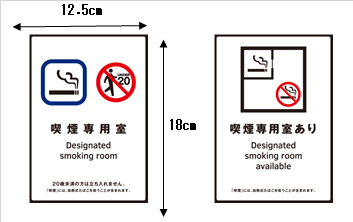

2人以上の人が利用するすべての施設(学校や病院など第一種施設・喫煙目的施設を除く)の施設管理者に対して、2020年4月から、屋内に喫煙をすることができる場所を設ける際は、施設出入口への標識の掲示義務等が課されています。

熊本市では、「喫煙専用室」を設置する事業者の方、「全面禁煙」とする事業者の方向けに標識ステッカー(シール式)を作成しましたので、ぜひご活用ください。サイズはすべて縦18センチ、横12.5センチです。

(1)「喫煙専用室」を設置する場合

※喫煙室出入口貼付用、施設出入口貼付用のセットです

(2)「全面禁煙」とする場合

【申込方法】

標識ステッカー(シール式)を希望される方は、下記の手順に沿って電子メール又はFAXにてお申し込みください。順次お送りします。

なお、無償で配布していますが、配布予定数に達し次第、配布終了となります。

メールでのお申込

メール本文に以下の必要事項を記載し、

熊本市健康づくり推進課(kenkouzukuri@city.kumamoto.lg.jp)へ送信してください。

件名は「標識ステッカー申込」としてください。

- 希望するステッカー(「喫煙専用室」または「禁煙」のいずれか)

- 施設・店舗名(団体名)

- 送付先の郵便番号・所在地

- 業種

- 電話番号

- 必要部数(1施設につき原則1部)

※ステッカーは、施設出入口や喫煙専用室出入口の見やすい箇所に貼付してください。

※記載もれがある場合、送付できないことがあります。

FAXでのお申込

申込用紙に必要事項をご記入のうえ、

熊本市健康づくり推進課(096-351-2183)へ送信してください。

※多くの事業者の方にお配りするため、1施設(店舗)につき原則1部でお願いします。

その他の標識について

健康増進法改正で、受動喫煙防止対策が強化されています

望まない受動喫煙を防ぐため、2020年4月から改正健康増進法が全面施行されました。多くの人が利用する施設では喫煙できる場所・できない場所が明確に区分され、20歳未満の人は喫煙できる場所に入ることができません。

受動喫煙とは

他人の喫煙によりたばこから発生したけむりにさらされることです。受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)があります。年間約1万5千人が、受動喫煙を受けなければ、これらの病気で亡くならずにすんだと推計されています。

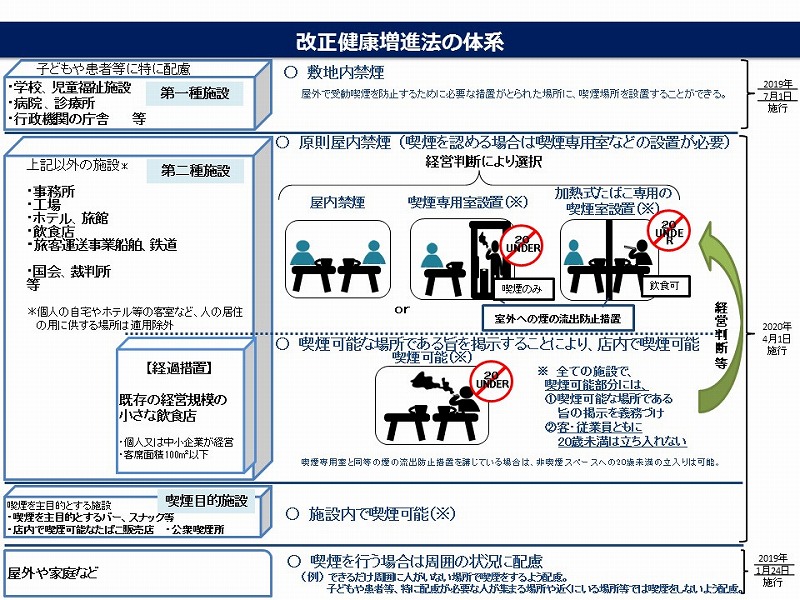

改正のポイント

・「望まない受動喫煙」をなくすことをめざします。

・20歳未満の人、病気の人、妊娠している人など受動喫煙による健康への影響が大きい人に特に配慮し、受動喫煙対策を徹底します。

・施設や場所ごとに喫煙できる場所、できない場所を明らかにし、利用する人が分かるよう掲示を義務づけます。

原則として敷地内禁煙となる施設(2019年7月1日から)

受動喫煙により健康を損なうおそれが高い、20歳未満の人、患者、妊婦が主な利用者となる施設(第一種施設)は、2019年7月から敷地内禁煙となりました。施設によっては、屋外に受動喫煙防止のための必要な措置がとられた喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置するところもあります。

特定屋外喫煙場所以外で喫煙した場合、罰則の対象となることもあります。

【第一種施設の例】

・学校、20歳未満の人が主に利用する教育施設

・病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、難病相談支援センター、施術所

・保育所等の児童福祉施設、認定こども園

・行政機関の庁舎(政策や制度の企画立案業務が行われている施設) 等

※第一種施設の対象及び特定屋外喫煙場所についての詳しい規定は、次の厚生労働省の通知(2~6ページ)をご覧ください。

多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設(第二種施設)は、2020年4月から、原則として屋内禁煙となりました。屋内で喫煙場所を設ける場合は、喫煙専用室などの設置が必要です。なお、「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の人が同時に、または、入れ替わり利用する施設のことをいいます。

第二種施設の例

事務所、工場、ホテル・旅館、飲食店、商業施設、娯楽施設、電車、新幹線、船舶 等

複数の人が利用する場所であれば、会社から商業施設まで幅広く該当します。

【喫煙専用室とは】

第二種施設では、屋内の一部にたばこの煙の流出を防止するための基準(厚生労働省令で定められた技術的基準)を満たした喫煙専用室を設置することができます。

なお、喫煙専用室の出入口及び施設の出入口には、喫煙できる場所であることが分かる標識の掲示が義務づけられ、客・従業員とともに20歳未満の人は立ち入ることができません。

【屋内に喫煙専用室等を設置する場合の技術的基準】

第二種施設において喫煙専用室を設置する場合は、以下の技術的基準を満たす必要があります。

(1)出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上

(2)たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されている

(3)たばこの煙が屋外または外部の場所に排気されている

※「壁・天井等」とは、たばこの煙を通さない材質・構造であり、建物に固定された壁・天井のほか、ガラス窓も含みます。

※加熱式たばこ専用の喫煙場所(加熱式たばこ専用喫煙室)を設置する場合の技術的基準も、喫煙専用室の基準と同様です。また、加熱式たばこ専用喫煙室では飲食が可能です。

※第二種施設の施設管理者等の責めに帰することができない理由で、技術的基準を満たすことができない場合のために、経過措置が設けられています。詳しくは、次の厚生労働省の通知(6~8ページ)をご覧ください。

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日厚生労働省健康局長通知)[PDF形式] (PDF:1.36メガバイト)

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(平成31年2月22日厚生労働省健康局長通知)[PDF形式] (PDF:1.36メガバイト)

たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例 (PDF:89.5キロバイト)

たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例 (PDF:89.5キロバイト)

脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例 (PDF:284.1キロバイト)

脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例 (PDF:284.1キロバイト)

既存の経営規模の小さな飲食店への経過措置について

既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として店内での喫煙・飲食が可能です。

この場合も、既存特定飲食提供施設(喫煙可能室設置施設)であることが分かる標識の掲示が義務づけられ、客・従業員とともに20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入ることができません。

既存特定飲食提供施設は、次の3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限ります。

(1)2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。

※法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、「事業の継続性」「経営主体の同一性」「店舗の同一性」等を踏まえて総合的に判断します。

(2)資本金の額または出資の総額5,000万円以下であること。

一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。

(3)客席面積100平方メートル以下であること。

※店内の一部に喫煙可能な専用室(喫煙可能室)を設置する場合の技術的基準は、喫煙専用室の基準と同様です。

施設内で喫煙可能な施設(2020年4月1日から)

シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、店内での喫煙が可能です。 これらの施設も、喫煙目的施設であることが分かる標識の掲示が義務づけられ、客・従業員とともに20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入ることができません。

【施設の要件】

(1)公衆喫煙所

施設の屋内全部を喫煙専用とする場所

(2)喫煙を主な目的とするバー・スナック等

たばこの対面販売(出張販売を含む)をしており、施設内で喫煙場所を提供することを主な目的とした飲食店

※ご飯や麺類等の「通常主食と認められる食事」を主として提供する飲食店は除きます。

※対面販売とは、たばこ事業法第22条第1項により許可を得た者が営業を行う場所で販売することで、自動販売機のみでのたばこの販売はこれに該当しません。

(3)店内で喫煙可能なたばこ販売店

たばこや喫煙器具を販売し、施設内で喫煙場所を提供することを主な目的とした施設

屋外や家庭など

屋外や家庭などでたばこを吸うときは、周りの人に煙を吸わせないように配慮しなければいけません。特に子どもや病気の人など配慮が必要な人が近くにいる場所では、喫煙しないようにしましょう。

改正健康増進法にかかるQ&A

改正健康増進法の施行に関するQ&Aはこちらをご覧ください。

改正健康増進法の施行に関するQ&A (PDF:5.9メガバイト)

改正健康増進法の施行に関するQ&A (PDF:5.9メガバイト)

サードハンドスモーク(三次喫煙)とは

最近は、たばこを吸った人が吐き出す息や衣服、部屋の壁紙、カーテンなどに付着した有害物質を吸い込むサードハンドスモーク(三次喫煙)も問題になっています。喫煙後30~45分は、たばこを吸った人の息から有害物質が出続けます。

受動喫煙防止対策助成金

職場での受動喫煙防止対策を行う中小企業事業主を対象に、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」があります。詳しくは、熊本労働局健康安全課(096-355-3186)へお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ(受動喫煙防止対策助成金のページ) (外部リンク)

(外部リンク)

既存特定飲食提供施設の届出について

喫煙可能室について(既存の経営規模の小さな飲食店)

次の要件をすべて満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、経過措置として、当面の間、店内の一部に「喫煙可能室」を設置したり、店内全体を喫煙可能とすることができます。 経過措置により、喫煙可能とする場所のことを「喫煙可能室」といい、店内の一部に「喫煙可能室」を設置する場合及び店内全体を喫煙可能とする場合は熊本市への届出が必要です。

なお、禁煙とする店舗や、喫煙専用室等を設置する店舗は届出の必要はありません。

条件1~3の全て満たしていることが必要です

条件1「既存事業者」 2020年4月1日時点で営業している飲食店であること

(2020年4月1日時点で食品衛生法上の飲食店営業許可を取得していること)

(注)ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、(1)事業の継続性(2)経営主体の同一性(3)店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断します。

条件2「資本金」 中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること

(注)ひとつの大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く

条件3「面積」 客席面積100平方メートル以下であること

(注)客席とは、飲食をさせるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分

届出をされた事業者の方へ

2020年4月以降、店内全体を喫煙可能とする場合及び店内の一部に「喫煙可能室」を設置する事業者の方は、次のことを必ず守らなければなりません。

(1)店内に20歳未満の人を立ち入らせないこと。(従業員・ご家族連れを含む)

※喫煙可能室を設置する場合は、喫煙可能室以外の場所には入ることができます。

(2)届出の内容に変更があった場合は、変更の事実を証明することができる書類とともに変更届出書を提出すること。また、店内全体を喫煙可能としなくなった場合や喫煙可能室の設置をやめた場合は、廃止届出書を提出すること。

喫煙可能室設置施設 変更届出証 (ワード:48.5キロバイト)

喫煙可能室設置施設 変更届出証 (ワード:48.5キロバイト)

喫煙可能室設置施設 変更届出証 (PDF:82.8キロバイト)

喫煙可能室設置施設 変更届出証 (PDF:82.8キロバイト)

※変更の事実を証明することができる書類の添付をお願いします。

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (ワード:48キロバイト)

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (ワード:48キロバイト)

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (PDF:82.1キロバイト)

喫煙可能室設置施設 廃止届出書 (PDF:82.1キロバイト)

【提出方法】

原則として郵送のみ

【提出先】

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

熊本市健康づくり推進課

(電話)096-328-2140(受動喫煙防止対策コールセンター)

(3)店舗の出入口に標識(ステッカー)を掲示すること。

また、店内の一部を「喫煙可能室」とした場合は、「喫煙可能室」の出入口にも標識を掲示すること。熊本市に届出された事業者の方には、標識(ステッカー)を交付しています。交付した標識(ステッカー)が破れたり、汚れたりする等使用できなくなった際は再度お渡ししますので、コールセンターまでご連絡ください。

こちらからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

【店内全体を喫煙可能とする場合】

喫煙可能店 標識 (PDF:825.8キロバイト)※店舗出入口に掲示してください。

喫煙可能店 標識 (PDF:825.8キロバイト)※店舗出入口に掲示してください。

【店内の一部に「喫煙可能室」を設置する場合】

喫煙可能室あり 標識 (PDF:826.8キロバイト)※店舗出入口に掲示してください

喫煙可能室あり 標識 (PDF:826.8キロバイト)※店舗出入口に掲示してください

喫煙可能室 標識 (PDF:825キロバイト)※喫煙可能室の出入口に掲示してください

喫煙可能室 標識 (PDF:825キロバイト)※喫煙可能室の出入口に掲示してください

(4)次の基準を満たすこと。

店内全体を喫煙可能とする場合・・・壁や天井等により区画されていること

喫煙可能室を設置する場合・・・次のア~ウの基準をすべて満たすこと

ア 喫煙可能室の出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上である

イ 壁や天井によって区画されている

ウ たばこの煙が、換気扇等により屋外に排気されている

(5)既存特定飲食提供施設の要件を満たしていることを証明するため、下記の書類を備え、保存すること。

・客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)

・資本金の額及び出資の総額に係る書類(会社により営まれている場合に限る)

(6)ホームページや看板等で、お店の広告・宣伝を行うときは、「喫煙可能室」を設置していることを明示すること。

市施設の受動喫煙防止対策

市施設は原則として敷地内禁煙です!

健康増進法の改正により、熊本市ではより一層受動喫煙対策を強化するため、令和元年(2019年)7月から、市の施設を原則敷地内禁煙としています。

この取組により、市施設を利用される市民の方の受動喫煙による健康被害を防ぐことが目的です。みなさまのご理解・ご協力をお願いします。

敷地内禁煙となっている主な市の施設

○市役所本庁舎、区役所、総合出張所、まちづくりセンターなどの行政系施設

〇議会棟

○小学校、中学校、高校、支援学校などの学校教育系施設

○国際交流会館、地域コミュニティセンターなどの市民文化系施設

○図書館、博物館などの社会教育系施設

○保育園、幼稚園、児童育成クラブなどの子育て支援施設

○市民病院、植木病院などの医療施設

○健康センター、老人福祉センター、総合保健福祉センターなどの保健・福祉施設

例外的に敷地内に喫煙場所を設置している市の施設

〇熊本城、競輪場、桜の馬場観光交流施設(一定期間敷地内に喫煙場所の設置を行う)

※スポーツ国際大会等の大規模イベントの際は臨時喫煙場所を設置する場合があります。

屋外における受動喫煙防止対策

屋外で喫煙する時はまわりへの配慮を忘れずに

たばこは、喫煙者だけではなく、けむりを吸うまわりの人の健康も害することが分かっています。改正健康増進法では、屋外や家庭などで喫煙する際は、周囲に受動喫煙を生じさせないよう配慮することが法律で義務付けられています。

屋外や家庭などでは、周囲に人がいない場所で喫煙する、子どもや患者さんなど特に配慮が必要な人が集まる場所では喫煙を控えるなど、周囲の状況を確認したうえでの喫煙をお願いします。

【たばこの煙で困っている人たちの声】

・集合住宅のベランダでの喫煙は、たばこの煙が部屋に流れてくるので窓を開けることができません。

・通学路や公園などでの喫煙は、子どもが多い場所なので心配です。

・コンビニやバス停などでの喫煙は、通りすがりに煙を吸わざるを得ないことがあります。

施設(店舗)管理者の方へ ~喫煙場所を設置する際の配慮義務があります~

施設管理者には、屋外に喫煙場所を設置するときには、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが法律で義務付けられています。

屋外に喫煙場所を設置する場合は、施設・店舗の出入口付近など設置しないよう、ご注意ください。

また、たばこの煙は上に流れていきます。喫煙場所の上に、窓や換気扇などがないか(煙が屋内へ流入していないか)、ご確認をお願いします。

熊本市の取組

熊本市では、市が管理する公園などに受動喫煙防止を呼びかける看板を設置しています。

このほか、受動喫煙防止に関するポスターなど啓発資材を無料で配布しています。ご希望の方は受動喫煙防止対策専用コールセンター(096-328-2140)までご連絡ください。

職場における受動喫煙防止対策

職場における受動喫煙防止のためのガイドライン

長い時間過ごす職場では、働く人をたばこによる健康影響から守り、受動喫煙のない健康で快適な職場をつくることが大切です。

厚生労働省では、改正健康増進法で義務づけられる事項及び労働安全衛生法第68条の2により、事業者が実施すべき事項を示すことを目的として、2019年7月に「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が策定されました。

受動喫煙防止対策に関する支援事業

○受動喫煙防止対策助成金

中小企業事業主の方が、受動喫煙を防止するために喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成します。

厚生労働省ホームページ(受動喫煙防止対策助成金)へのリンク (外部リンク)

(外部リンク)

※詳しくは、熊本労働局健康安全課(096-355-3186)へお問い合わせください。

○生衛業受動喫煙防止対策助成金

労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の方が、受動喫煙を防止するために喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成します。

生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内 (PDF:1.3メガバイト)

生衛業受動喫煙防止対策助成金のご案内 (PDF:1.3メガバイト)

※詳しくは、熊本県生活衛生営業指導センター(096-362-3061)へお問い合わせください。

職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます。

○受動喫煙防止対策に関する測定機器貸出(たばこ煙濃度等測定のための機器の貸与)

職場環境の実態把握を行うため、デジタル粉じん計と風速計を無料で貸し出します。

※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(職場における受動喫煙対策について)へのリンク (外部リンク)

(外部リンク)

たばこの影響

たばこの煙

受動喫煙のようにたばこの煙への曝露が低いレベルであっても、血管内皮の機能障害や炎症が生じ、このことが急性の循環器疾患の発症や血栓形成へとつながるとされています。

【参考:厚生労働省策定 禁煙支援マニュアル(第二版)増補改訂版(平成30年5月)】

禁煙支援マニュアル(第二版)増補改訂版 (PDF:14.31メガバイト)

禁煙支援マニュアル(第二版)増補改訂版 (PDF:14.31メガバイト)

たばこが健康に及ぼす影響

具体的には喫煙は、がん、循環器疾患、呼吸器疾患等の原因となり、受動喫煙も虚血性心疾患や肺がんに加え、乳幼児の喘息や呼吸器感染症、乳幼児突然死症候群の原因になるといわれています。また、妊婦の喫煙による流産、早産、低出生体重児等などの発生率が上昇することなども報告されており、妊娠中の喫煙は絶対にやめましょう。また、妊婦は喫煙をしなくても、受動喫煙に注意することも重要です。(熊本県健康増進計画平成25年3月より抜粋、参照)

※詳しくはこちらをご覧ください。

厚生労働省ホームページ(たばこと健康に関する情報ページ)へのリンク (外部リンク)

(外部リンク)

世界禁煙デー

世界禁煙デーに伴い熊本城天守閣をイエローグリーンにライトアップします!

禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を目的とした「世界禁煙デー(5月31日)」に賛同し、熊本城天守閣を当該活動のシンボルカラーであるイエローグリーンにライトアップします。

喫煙は心血管疾患、がんなど様々な疾患の危険因子となることからWHO及び厚生労働省は世界禁煙デー(5月31日)、禁煙週間(5月31日~6月6日)を定め、禁煙を推奨しています。

1.日時 令和7年(2025年)5月31日(土) 日没~22時まで

2.場所 熊本城天守閣

3.主催 熊本市

4.協力 一般社団法人くまもと禁煙推進フォーラム

橋本 洋一郎 代表 (済生会熊本病院脳卒中センター特別顧問、日本脳卒中協会常務理事)

5.その他 熊本市では、禁煙を希望される市民の支援を行っており、熊本市の公式YouTubeチャンネルで禁煙支援、受動喫煙に関する動画配信を行っているほか、市内95か所の禁煙支援薬局で禁煙相談を受け付けています。その他、各区保健こども課で禁煙手帳の交付を行っているほか、市ホームページでも禁煙支援などに関する情報提供を行っていますのでぜひご覧ください。

世界禁煙デー(5月31日)

「世界禁煙デー」とは、たばこを吸わないことが一般的な社会習慣となるよう様々な対策を講ずるべきであるという世界保健機構(WHO)の決議により昭和63年(1988年)に設けられました。

厚生労働省では、毎年5月31日~6月6日を禁煙週間として、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を行っています。

☆厚生労働省「世界禁煙デー」へのリンク (外部リンク)

(外部リンク)

COPD(慢性閉塞性肺疾患)とは

慢性閉塞性肺疾患(Chronic Obstructive Pulmonary Disease、以下「COPD」)とは、たばこなどの有害物質により、肺に炎症がおこり、肺や気管支の組織が壊れて呼吸がうまくできなくなってしまう病気です。長年にわたる喫煙習慣によって引き起こされるため、「肺の生活習慣病」や「たばこ病」とも言われています。

・COPD(慢性閉塞性肺疾患)について (外部リンク)

(外部リンク)

重症化を防ぐためには、早期発見が重要です。長期の喫煙歴がある、少しの動作でも息切れしやすい、呼吸をする時にゼイゼイ、ヒューヒューと変な音がする…など、少しでも思い当たる症状はありませんか? COPD集団スクリーニング質問票(COPD-PS)を使ってセルフチェックしてみましょう。

※COPD集団スクリーニング質問票(COPD-PS)とは、広く一般の人を対象として、COPDの可能性があるかどうか調べられる質問票です。

セルフチェックで簡単シート (外部リンク)

(外部リンク)

※ぜん息・COPD相談室公式サイト(独立行政法人環境再生保全機構ホームページ

COPDの原因と症状

COPDの主原因はたばこ(患者の90%が喫煙者)であることから「肺の生活習慣病」ともいわれています。患者数は全国に約530万人、年間の死亡者は約1万6千人と推計されています。

この病気の恐ろしいところは「初期は無症状で、ゆっくりと進行し、しかももとどおりには治らない」ということです。現代の医学では、一度壊れてしまった肺胞をもとどおりにする治療はありません。

【代表的な症状】

○階段や坂道で息が切れる

○長引く咳やたん

重症化を防ぐには

COPDになると、肺の機能は徐々に低下していきますので、早期に診断し、すぐに禁煙をすることが必要です。さらに適切な治療をほどこすことで、悪化をできる限り食い止めることができます。

COPDの診断

COPDが疑わしいかどうかは、内科の中でも呼吸器内科を専門にしている病院で、スパイロメーターという機械を用いて、肺機能検査を受ければ分かります。

COPDを予防しよう

COPDの主な原因は、喫煙です。つまりCOPDの最も効果的な予防法は、「禁煙」です。禁煙などにより予防が可能であるため、早期に発見、治療をすることで、罹患するリスクと疾患になった後の負担を大幅に軽減することが可能です。また、薬物療法や運動療法を取り入れることで、病気の進行をやわらげ、症状を大きく軽減することが出来ます。

喫煙習慣のある方で、COPDと同様の症状がある方は、ぜひ病院でCOPDの検査を受けてください。

禁煙手帳

禁煙はがんや循環器病などの生活習慣病等の予防のためにとても重要です。熊本市では、禁煙にチャレンジする方へ向けた「禁煙手帳」を作成しました。「禁煙手帳」には、禁煙の記録をつけることができ、また禁煙のポイントやコラムなど、禁煙に役立つ情報を多数掲載しております。

※詳しくは、禁煙をお考えの方 (外部リンク)へをご覧ください。

(外部リンク)へをご覧ください。

リンク集

厚生労働省のたばこの関連情報

健康日本21について (外部リンク)

(外部リンク)

厚生労働省のTABACO or HEALTH 最新たばこ情報 (外部リンク)

(外部リンク)

国立がん研究センターがん対策情報センター (外部リンク)

(外部リンク)

熊本県の受動喫煙対策情報 (外部リンク)

(外部リンク)