障がい者サポーター通信バックナンバー

このページでは、障がい者サポーター通信のバックナンバーを掲載しています。

情報は掲載された当時のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご注意ください。

バックナンバーをご覧になるには、上部のメニューからお選びください。

「障がい者サポーター」とは?

「障がい者サポーター」とは、障がいの特性や必要な配慮を理解し、障がいのある方が困っているときに、必要な手助けを実践する方々のことです。

専門的な知識や技術は不要です。

日常生活の中で、自分のできる範囲で活動してみよう!という意欲のある方であれば、「障がい者サポーター研修会」に参加することで、どなたでもサポーターになることができます。

詳しくは次のページをクリックしてください。

障がい者サポーター制度について

※このイベントは終了しました。

◎第43回「障がい者サポーター研修会・パラリンピック金メダリスト乗松 聖矢 選手による講演会」レポート

このページでは、障がいに関する制度や研修会開催、ボランティア募集など、日ごろの活動に役立てていただくための様々な情報をご紹介します。

第43回サポーター通信では、令和6年(2024年)12月7日(土)に開催しました、熊本市障がい者サポーター研修会・講習会をレポートします。

※当日の集合写真は、記事の最後よりダウンロードいただけます。

第1部:相談支援センターによるサポーター研修会

熊本市障がい者相談支援センター青空の深町さまによる、障がい者サポーター研修会を実施いただきました。本日は乗松選手の講話もあるため、通常の研修に加え、車いすユーザーの生活に関する動画なども加えた内容で講義いただきました。

第2部:パリパラリンピック 車いすラグビー金メダリスト 🥇乗松 聖矢氏をお招きして「自分らしく生きる」をテーマに、ご自身の体験談を踏まえた障がいやパラスポーツに関するご講演をいただきました。

【講演】「自分らしく生きる」

講師:乗松 聖矢氏(SMBC日興証券株式会社 福岡ダンデライオン所属

パリパラリンピック 車いすラグビー 金メダリスト)

・乗松選手は、シャルコー・マリー・トゥース病という、手足の力が入らなくなる難病のため、12歳から車いすでの生活を過ごされ、23歳の時、車いすラグビーを始められました。

豊富なスタミナとスピードを生かした高い守備力で、翌年には日本代表に選出され、2024パリ パラリンピックでは、日本史上初となる金メダル獲得に大きく貢献されました。

乗松選手のユーモアを交えながらも真面目な性格が滲む、貴重な講話をいただきました。

・講話を聞かれた方の年代や、おかれている状況によって受け取り方に違いがあるかもしれませんが、筆者の印象に残った話を書きます。

◎ご自身の「障がい」について

幼いころから手足が動かない(動きにくい)ことは、乗松選手にとっては普通のことで、難しいこともあったが、どう工夫をして乗り越えるかを考えていた。

例えば、リコーダーの授業で指の力が弱かったため、リコーダーの裏面の穴をしっかり塞ぐことが難しかった。当時の小学校の先生が、リコーダーの穴の半分をセロハンテープで塞いでくれて、リコーダーを吹くことができた。

「障がい」があることによって、出会えた人もたくさんいるので、両親にはこの体で生んでくれたことに感謝している。

これまで、悩んだこともあったが、今は本当に私は幸せだと思っている。

◎2024 パリ パラリンピックについて

特に準決勝オーストラリア戦は、激戦で終盤まで2点差で負けており、正直「また負けるのか」と思った。(前回、前々回は銅メダル)

今回は銅メダルはいらない必ず金メダルを取る思いで努力を重ねて来たので、負けるはずがないと思っていたが、本当に負けてもおかしくなかった。

今回思ったことは、どんなに努力しても結果を完全にコントロールすることはできない。でも、その過程はコントロールができる。勝利に限りなく近づけることはできるということ。

◎皆さんも夢を持ってほしい

夢を叶えた時は、身体の奥底から湧き上がるような喜びだった。

これは、言葉で表現することは難しく、夢を叶えた人間にしか分からない。

年齢は単なる数字でしかない。夢を持つことに遅すぎることはない。

皆さんにも、夢を持って、全力で取り組んでみて欲しい。

🥇金メダル

乗松選手のご厚意により、皆さんに金メダルを回して触っていただきました。

筆者も触らせていただきましたが、ずっしり重く、光り輝くメダルは乗松選手の努力の証と感じました。

☆タックルの実演

実際の競技用車いすをご用意いただき、金メダリストのタックルを披露いただきました。

ドン!!!と会場に大きな音が響き渡るとともに「おーーー!」と歓声が上がりました。

手加減いただいているとはいえ、世界を相手にするタックル。衝撃でタックルを受けた人は、数メートル後ろへ飛ばされました。

お客様の中からも3~4名(小学生の方含む)タックルを受けられました。

乗松選手には、一つ一つ絞り出すように思いを込めて、聴く者の心に語り掛けるようにお話いただきました。パリパラリンピック日本代表の話なども含めて大変貴重な講話をいただきました。乗松選手本当にありがとうございました。

※当日の集合写真

・集合写真A

・集合写真B

・集合写真C

◎第42回「熊本市障がい者サポーターワークショップ」レポート

※このイベントは終了しました。

◎第42回「熊本市障がい者サポーターワークショップ」レポート

このページでは、障がいに関する制度や研修会開催、ボランティア募集など、日ごろの活動に役立てていただくための様々な情報をご紹介します。

第42回サポーター通信では、8月に行った障がい者サポーター研修会をレポートします。

令和6年(2024年)8月3日(土)に、熊本市障がい者サポーターワークショップを開催しました。

今回は、パラスポーツ(ボッチャ)や車椅子体験、そのほか障がい福祉に関する情報や体験を実施しました。

当日は4つのブースに分かれて体験会を実施。

<ボッチャ体験>

パリパラリンピック競技でもあるボッチャ、実際にやってみて分かることもあるようです。「ボッチャが意外と難しかった」との声もありました。自分で触れてみると、車いすに乗った状態で、正確にコントロールするトップ選手の凄さがわかりますね。

<視覚障がい体験>

箱の中に手だけを入れて、何が入っているかをあてる体験。今回はシャンプーとリンスのボトルを入れて、視覚に障がいのある方は、見えない状態でどうやって分かるのか疑似体験をしました。

<車いす体験>

実際に車いすに乗って移動する体験。途中に障害物もあり、みなさんどうやって目的地まで、安全にたどり着けるか工夫しておられました。目線の高さや、段差など普段は気に留めないことへの気づきがありますね。車いすを実際に触ってみて、「腕力が必要だと分かった」という声もありました。

<障がいに関するマーククイズ>

障がいに関するマークや、障がいに対する理解についてのクイズを解きました。「意外と難しかった」「色々と知ることが出来てよかったです」などの声をいただきました。

実際に体験すると見えてくることもありますね。体験者の声を見ますと「意外と知らないことが多くて勉強になった」「楽しく学ぶことができた」などがありました。

今後も定期的に障がいに対する理解を広める活動を行ってまいります。

◎第41回「アール・ブリュット 生の芸術~作品と一人ひとりの物語~」障がい者サポーター研修会レポート

◎第41回「アール・ブリュット 生の芸術~作品と一人ひとりの物語~」障がい者サポーター研修会レポート

このページでは、障がいに関する制度や研修会開催、ボランティア募集など、日ごろの活動に役立てていただくための様々な情報をご紹介します。

第41回サポーター通信では、8月に行った障がい者サポーター研修会をレポートします。

令和元年8月30日、アール・ブリュットパートナーズ熊本 事務局長の三浦貴子さんにお越しいただき、「アール・ブリュット 生の芸術~作品と一人ひとりの物語」の講演会を行いました。

講演:「アール・ブリュット 生の芸術~作品と一人ひとりの物語」

講師:三浦 貴子さん(アール・ブリュット(生の芸術)パートナーズ熊本 事務局長)

<講師プロフィール>

三浦貴子様

アール・ブリュット(生の芸術)パートナーズ熊本の事務局長として、平成26年の会発足当時より、作家の活動の支援にご尽力されています。これまで数多くの作品を展覧会に出展され、来場者の感動の声は

、作家やそのご家族の喜びへとつながっています。

ご職業は、山鹿市の障害者支援施設 愛隣館の施設長として、長きにわたって障害者支援に携わっておられます。

<講演内容>

まず、"アール・ブリュット"という言葉に馴染みのない方も多いかと思います。アール・ブリュットとは、Art Brut(フランスの画家ジャン・デュビュッフェが提唱した概念で、正規の美術教育を受けていない人が自発的に生み出した、既存の芸術に影響を受けていない絵画や造形のこと)です。

アール・ブリュット(生の芸術)パートナーズ熊本では、生の芸術(アール・ブリュット)を発信し、障害のある人々らの活動と共生社会の実現を目指して活動されています。(1)表現して生きる環境づくり、(2)評価を受ける機会づくり、(3)芸術、医療、福祉、教育、障害のある人々・家族団体、個人、企業、報道機関及び行政等の連携ネットワークの構築を図っています。

講演の中では、アール・ブリュットの取組のご紹介や、作家が作品をつくりあげるまでのストーリ、秘められたエピソードの数々を語っていただきました。

この表紙の作品、作り上げるまでに、毎晩4時間を毎日、2年間(650日)かけられたそうです。またある作家は、研修の宿泊のとき、就寝時も食事の際も、制作道具のハサミを握りつづけておられたそうです。制作からひと時も離れず、作品に向き合うその姿勢には心を打たれます。

また会場内には、実際の作品もいくつか展示していただきました。ひとつ一つの作品に込められた作家の思いや背景を聞くと、また更に込み上げてくるものがあります。作品にはどれも、作家の心が表れています。会場の皆さんは、作品から溢れ出る個性とエネルギーに圧倒されていました。

最後に三浦さんがおっしゃった「障害は本人の外にあり、機能障害×環境で決まります。環境をつくる私たちが、生きづらさを減らす力になれるのです。」という三浦さんの言葉がとても印象的でした。障がいのある方もない方も、互いに認め合い、支え合って生きていける環境をつくっていくことが大切ですね。

◎第40回「障がい者サポーターワークショップ~疑似体験でわかる!障がいってなんだろう?」

◎第40回「障がい者サポーターワークショップ~疑似体験でわかる!障がいってなんだろう?~」レポート

このページでは、障がいに関する制度や研修会開催、ボランティア募集など、日ごろの活動に役立てていただくための様々な情報をご紹介します。

第40回サポーター通信では、3月に行った障がい者サポーターワークショップをレポートします。

平成31年3月23日、ヒューマンネットワーク熊本、熊本市手をつなぐ育成会、熊本盲ろう者夢の会のご協力のもと、障がいの疑似体験ができるワークショップを行いました。

まず、各団体から、自己紹介をしていただき、疑似体験の目的をお話しいただきました。

疑似体験は、障がい別に「肢体不自由」「知的障がい」「盲ろう者」の体験ブースをつくり、グループごとに体験の時間を設けました。

◆盲ろう者の体験の様子

アイマスク、耳栓をして、介助者の腕につかまり、コーンでつくられたジグザグの道を進みます。皆さん、一歩一歩を踏み出すのに、とても慎重な動き・・・。椅子に座るまでがゴールという道のりでしたが、ゴールしたときには、皆さんホットした表情。やはり目から得る情報、耳から得る情報の両方がない状態でたくさんの不安の中で歩いてこられたようです。

ゴールした後、実際に盲ろう者の方々とコミュニケーションを取る時間がありました。手のひらに文字を書くなどの方法で互いに自己紹介・・・互いが伝えよう、理解しようとしている姿が見受けられました。

◆知的障がいの体験の様子

こちらは知的障がいの体験の様子です。 ペットボトルを切ったものを、飲み口の反対側から覗いています。

これは、知的障がいのある方の、シングルフォーカスというものの体験で、自分の興味のあることが目に入ったら、そこしか見えなくなるという特徴のものです。興味のあるものに惹かれて、突然走っていったり、近づいて触ったり、取ってみたりすることがあります。

そのようなときは、「こらっ!」「ダメでしょ!」と怒鳴るのではなく、「危ないよ。」「触らないでね。」と優しく声をかけてください、とのことでした。

◆肢体不自由の体験の様子

|  |

| 続いてこちらは、肢体不自由の体験です。これは、スーパーやコンビニの商品棚を再現してあります。車いすに乗っていると、上のほうにある商品に手が届きません。 | こちらは車いすに乗って、段差を乗り越えるシーンです。ほんの数センチの段差でも、一人で乗り越えるには、結構な力が必要です。 |

そのほか、エレベーター内の場面を再現した体験もありました、一般的なエレベーターの広さであっても、エレベーター内で方向転換をするのがとても難しかったり、開閉のボタンの位置が高くて届かなかったり・・・体験してみないと、気づかない見えないことがたくさんありました。

【まとめ】

参加者の多くから、「はじめての発見がたくさんあった。」「やってみないと気づけないことだらけだった。」「経験したことで、障がいのある方の困り感に気づいていきたい。」といったコメントが寄せられました。

また今回のワークショップには、お子さんの参加もありました。子どもの頃から、関心をもって来てくれたこと、嬉しく思います。

障がい者サポーターの合言葉「できることをちょっとずつ」。今回の疑似体験で発見できたこと、気づいたことをぜひ、障がいのある方へのサポートの実践へつなげていきたいですね。参加者の皆様、ご協力いただいた団体の方々、ありがとうございました!

◎第39回「難病って障がい?~難病を知ることからはじめよう~」障がい者サポーター研修会レポート

◎第39回「難病って障がい?~難病を知ることからはじめよう~」障がい者サポーター研修会レポート

このページでは、障がいに関する制度や研修会開催、ボランティア募集など、日ごろの活動に役立てていただくための様々な情報をご紹介します。

第39回サポーター通信では、2月に行った障がい者サポーター研修会をレポートします。

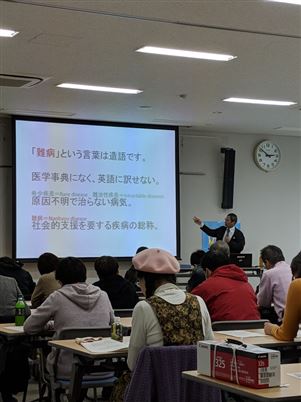

平成31年2月23日(土)に平成30年度第3回目の障がい者サポーター研修会を開催しました。今回は、熊本難病・疾病団体協議会 代表幹事 中山泰男さんをお招きし、「難病って障がい?~難病を知ることからはじめよう~」をテーマに、ご自身の体験談を踏まえた難病に関するご講演をいただきました。

【講演】「難病って障がい?~難病を知ることからはじめよう~」

講師:中山泰男さん(熊本難病・疾病団体協議会)

中山さんは、熊本難病疾病団体協議会の代表として、本市の協議会等の委員等も担っていただいております。

今回の研修会の中では、難病の定義や、障害者権利条約から障害者基本法での難病の概念や定義、個々の難病の症状に至る中山さんの豊富な知識と経験に基づく講話をいただきました。

「難病」という言葉は造語であること、会場内からも「そうなんだ~」といった声が・・・。

難病患者の方々の普段の生活でのお困りごと、悩みなど、リアルなお話も聞くことができました。

難病だからといって、何も諦めることはない!自分らしく暮らすことができるんだよ、という言葉がとても印象的でした。病気や障がいと共存して生きていくことが大切なんだということでした。中山さんご自身も、フルマラソンに出場されるなど様々なことにチャレンジされています!

今回ご参加いただいたたくさんの方々に、希望と勇気を与えてくださいました。

最後に、難病患者への理解を広げるため、心のバリア 4つの「無」の話をしていただきました。「無知」「無理解」「無関心」「無自覚」私たちの心の中から4つの「無」を取り除き、誰もが自分らしく暮らしていけるまちを目指したいものです。

中山さん、貴重なご講演、本当にありがとうございました。

◎第38回「生きやすい世の中って?」障がい者サポーター研修会レポート

◎第38回「生きやすい世の中って?」障がい者サポーター研修会レポート

このページでは、障がいに関する制度や研修会開催、ボランティア募集など、日ごろの活動に役立てていただくための様々な情報をご紹介します。

第38回サポーター通信では、12月に行われた障がい者サポーター研修会をレポートします。

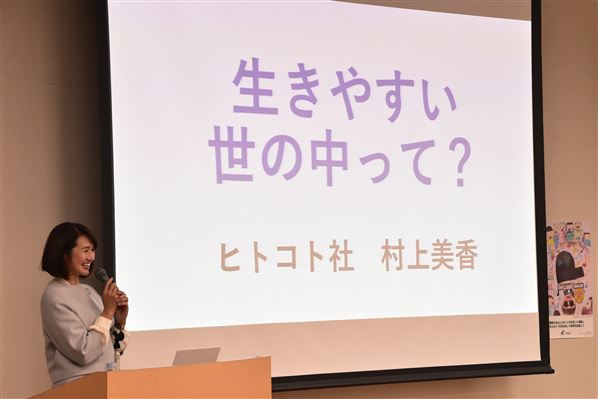

平成30年12月8日(土)に平成30年度第2回目の障がい者サポーター研修会を開催しました。今回は、村上美香さんをお招きし、「生きやすい世の中って?」をテーマに、熊本市の目指す「障がいの有無にかかわらず、誰もが能力を発揮でき、いきいきと暮らせる社会の実現」について、皆さんで一緒に考える講演をしていただきました。

【講演】「生きやすい世の中って?」 講師:村上美香さん

村上さんと障がいのある方とのはじめての出会いは、大学生時代。大学の近隣に、身体障がいのある男性が一人暮らしをされていました。その方は、周囲の学生の支援(ボランティア)により、日々の生活を送られていて、村上さんご自身も、自宅を訪問し、食事を作ったり、掃除をするなど、その方へできるサポートをしていたそうです。この大学生活、貴重な経験だったと振り返られました。

また会の合間には、参加者のちょっとした息休めに、“脳エクササイズ”の時間も。

「空中文字を書いてください。左手でカタカナの『イヌ』、右手でひらがなの『いぬ』を。手は同時に動かしてくださいね。」

これ以外と難しいです。皆さん首をかしげながら「う~んと・・・」。いいリフレッシュと頭の体操になりました。

参加者の中には、障がいのある方が数名いらっしゃいました。村上さんがマイクをもって、直接インタビュー!

「地域や街中で、声をかけられたら嬉しいですか?」「嬉しいです!」インタビューを受けたすべての方がそのように答えられました。

皆さん、住民の方からの「お手伝いしましょうか?」の一言、嬉しく感じていらっしゃるみたいです。障がい者サポーターの私たち、見て見ぬふりをせず、積極的に声をかけていきたいものですね。

最後に、シンガーソングライターKo-koさんの楽曲『てとてとて』をご紹介いただきました。「手を取り合って、共に生きていこう。」との思いが込められた素敵な歌でした。

村上さん、心の温まる素晴らしいご講演をありがとうございました。

また村上さんには、市職員による第2部「障がい者サポーター研修会」にもご参加いただきました。ありがとうございました。

◎第37回 「寝ててもわかる障害者差別解消法」障がい者サポーター研修会レポート

◎第37回「寝ててもわかる障害者差別解消法」障がい者サポーター研修会レポート

このページでは、障がいに関する制度や研修会開催、ボランティア募集など、日ごろの活動に役立てていただくための様々な情報をご紹介します。

第37回サポーター通信では、10月に行われた障がい者サポーター研修会をレポートします。

平成30年10月27日(土)に障がい者サポーター研修会を開催しました。第1部は「寝ててもわかる障害者差別解消法」と題して、お笑い芸人あそどっぐさん、ヒューマンネットワーク熊本 事務局次長の植田洋平さんにお越しいただき、「障害者差別解消法」に関するご講演をいただきました。

【講演】「寝ててもわかる障害者差別解消法」 講師:あそどっぐさん、植田洋平さん

<講師プロフィール紹介>

●あそどっぐさん(写真向かって右)

脊髄性筋萎縮症のため、自力で動かせるのは、顔と左手親指のみですが、2011年より「お笑い芸人界で初の寝たきり障がい者」を名乗り、芸能活動を開始されました。NHK Eテレの番組『バリバラ』にて行われた日本一おもしろい障がい者パフォーマーを決める大会『SHOW-1グランプリ』にて準優勝を果たされ、その後も多数のテレビ番組やメディアにご出演されています。

また、2017年には、写真集『あそどっぐの寝た集』を発売、Twitterでも1万人を超えるフォロワーとなっています。「いま、一番アグレッシブな寝たきり障がい者」として、精力的に活動中です。

●植田洋平さん(写真向かって左)

2012年に、特定非営利活動法人 自立生活センターヒューマンネットワーク熊本にご入職、現在は、事務局次長に就任されています。2015年には、社会福祉士の資格も取得されました。

現在は、熊本障害フォーラムの事務局として、各地で障がい関連の講演活動や、ヒューマンネットワーク熊本の事務局として、障がいのある方の権利擁護に携わっていらっしゃいます。

さまざまな研修会や講演活動を通して、障がい者への理解啓発活動に取り組んでいらっしゃいます。

まず植田さんより、ご自身の生い立ちに触れ、体験談を交えて、障害者差別解消法と関連したご講話をいただきました。

地域で過ごした小中学生時代は、友人にも恵まれて、楽しく充実した学生生活を過ごされたエピソードがありましたが、その後の高校受験などで、障がいがあることを理由に入学に条件をつけられたことなど、「差別的取扱い」を受けた体験談をご紹介いただきました。

障がい者にはできないことがある。そんな中で、健常者と障がい者の差を広げる「差別」はやめましょ

う、というのが「差別的取扱いの禁止」、その差を埋める配慮をしましょう、というのが「合理的配慮

の提供」の考え方であると、絵を用いてわかりやすく図解していただきました。

続いてあそどっぐさんからは、障害者差別解消法をわかりやすく歌にした動画のご紹介がありました。あそどっぐさんは、現在、ヘルパーの介護を受けながら、地域の中で一人暮らしをしていらっしゃいます。お笑い芸人になるまでの、紆余曲折の道のりをご紹介され、ライブ会場の配慮の中で、お笑いライブを実現されたお話などがありました。

また出演されたテレビ番組の映像も放映され、あそどっぐさんご自身がメディアに出演されることで、多くの方の障がい者理解へつながっている様子が映されました。

会場にいらっしゃった多くの方から、「当事者の方のお話しを聞けてよかった。」「共に生きることの大切さを感じた。」「笑いがあって、楽しく充実した時間だった。」「あそさん、植田さんのかけ合いがとても面白かった。」などの好評のお言葉をいただきました。

あそどっぐさん、植田さん、貴重な体験談を、本当にありがとうございました。

★~次回のご案内~★ 12月8日(土)「生きやすい世の中って?」~村上美香さんによる講演会~

平成30年度第2回障がい者サポーター研修会として、元民法テレビアナウンサーの村上美香さんをお招

きし、「生きやすい世の中って?」をテーマに、ご講演いただきます。ぜひ皆様、ご家族、ご友人、お誘

い合わせの上、ご参加ください。

熊本市障がい者サポーター研修会「生きやすい世の中って?」 村上美香さんによる講演会を開催します。

日時:平成30年12月8日(土)

14時~17時(13時30分~受付開始)

場所:ウェルパルくまもと1階大会議室

第一部:「生きやすい世の中って?」(講師:村上美香さん)90分

第二部:障がい者サポーター研修会(市職員による)60分

定 員:200名(どなたでも可・無料)

申 込:ひごまるコールへ http://higomaru-call.jp/event/

096-334-1500(年中無休 8時~20時)

◎第36回 「ヘルプカードを知っていますか?」

◎第36回「ヘルプカードを知っていますか?」

このページでは、障がいに関する制度や研修会開催、ボランティア募集など、日ごろの活動に役立てていただくための様々な情報をご紹介します。

第36回サポーター通信では、導入して1年となったヘルプカードについて、お知らせです。

■ヘルプカードを導入して1年です。

本市では、昨年の8月にヘルプカードを導入しました。少しずつ認知度が高まってきており、障がい者サポーターの皆さんも身近でヘルプカードをもった方を見かけることがあるかもしれません。

ヘルプカードをもった方がいらっしゃった場合は、ぜひ必要な援助や配慮を実践してください。

また皆さんの周りでヘルプカードを必要としている方がいらっしゃったら、以下の配布窓口のご案内をお願いいたします。

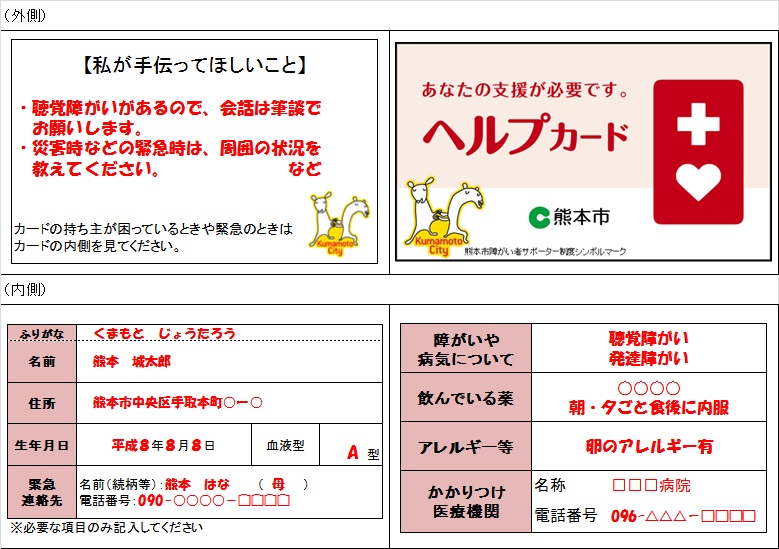

◆ヘルプカードとは

内部障がいや難病、発達障がいなど、外見からわかりづらい障がいや病気のある人が、周囲の人に配慮や支援を必要としていることを知らせるためのカードです。

本市のカードは、「私が手伝ってほしいこと」「氏名」「緊急連絡先」等を記入することができます。

◆配布窓口

区役所福祉課、総合出張所、熊本市障がい者相談支援センター、熊本県難病相談支援センターなどで配布しています。

手続きは不要で、カードを必要とされている人はどなたでも受け取ることができます。

また熊本市ホームページに、データを掲載していますので、ダウンロードし、ご自分で作成していただくことも可能です。

ヘルプカードをご存知ですか?

ヘルプカードの存在をもっと多くの皆さんに知っていただけるよう、障がい者サポーターの皆さんも、周知・啓発活動にご協力をよろしくお願いいたします。

◎第35回 6月は福祉月間!市内で開催されるイベントのお知らせです!

※このイベントは終了しました。

6月は「福祉月間」です。熊本市中心市街地でさまざまなイベントが開催されます。

●「感じよう+ONE」

まちなか展覧会 まちなか体験イベント

日時:6月9日(土)11時から17時

場所:下通・上通界隈

・アール・ブリュット パートナーズ熊本登録作品展示

・障がい者スポーツ、車いすでの街中めぐり などいろんな体験コーナーが盛りだくさん

●「楽しもう+ONE」

otto&orabu音楽パフォーマンスおとなりマルシェα

日時:6月23日(土)11時から17時

場所:新市街

・しょうぶ学園(鹿児島市)の音楽パフォーマンス集団otto&orabuのライブ

・熊本市内の障がい者施設等+まちなか店による「おとなりマルシェα」

●おとなりマルシェ(障がい者施設商品販売会)を開催します

日時:6月11日(月)10時から17時

場所:びぷれす広場(熊本市中央区上通町2番)

季節のお野菜、クッキーなどの焼き菓子、豊富な種類のパン、味が自慢の手作り豆腐、個性的な雑貨などが販売されます。

◎7月の開催日は、7月24日(火)、時間と場所は6月と同様です。

平成29年度

平成29年度に配信したサポーターほっとニュース(サポーター通信)記事はこちらからご覧いただけます。

平成29年度

【第34回】

【第33回】

【第32回】

【第31回】

【第30回】

【第29回】

平成27年度~平成28年度

平成27~28年度に配信したサポーターほっとニュース(サポーター通信)記事はこちらからご覧いただけます。

平成28年度

【第28回】

【第27回】

【第26回】

【第25回】

【第24回】

【第23回】

【第22回】

【第21回】

平成27年度

【第20回】

障がい者サポーターワークショップ 日程変更&再募集のお知らせ(平成28年2月配信) (PDF:83.2キロバイト)

障がい者サポーターワークショップ 日程変更&再募集のお知らせ(平成28年2月配信) (PDF:83.2キロバイト)

【第19回】

平成27年度第3 回 障がい者サポーター研修会のご案内(平成28年2月配信) (PDF:155.3キロバイト)

平成27年度第3 回 障がい者サポーター研修会のご案内(平成28年2月配信) (PDF:155.3キロバイト)

【第18回】

障がい者サポーターワークショップ開催のお知らせ(平成27年12月配信) (PDF:90.1キロバイト)

障がい者サポーターワークショップ開催のお知らせ(平成27年12月配信) (PDF:90.1キロバイト)

【第17回】

「あきらめない心」 野村真波さん講演会 障がい者サポーター研修会レポート(平成27年12月配信) (PDF:169.2キロバイト)

「あきらめない心」 野村真波さん講演会 障がい者サポーター研修会レポート(平成27年12月配信) (PDF:169.2キロバイト)

【第16回】

平成27年度第2回 障がい者サポーター研修会のご案内(平成27年11月配信) (PDF:156.7キロバイト)

平成27年度第2回 障がい者サポーター研修会のご案内(平成27年11月配信) (PDF:156.7キロバイト)

【第15回】

「障害」ってなんだろう?~障害平等研修~ 障がい者サポーター研修レポート(平成27年10月配信) (PDF:153.6キロバイト)

「障害」ってなんだろう?~障害平等研修~ 障がい者サポーター研修レポート(平成27年10月配信) (PDF:153.6キロバイト)

【第14回】

平成27年度第1回 障がい者サポーター研修会の(平成27年9月配信) (PDF:150.1キロバイト)

平成27年度第1回 障がい者サポーター研修会の(平成27年9月配信) (PDF:150.1キロバイト)

【第13回】

「サマーほっとクラブ」に参加してきました!(平成27年8月配信) (PDF:202.7キロバイト)

「サマーほっとクラブ」に参加してきました!(平成27年8月配信) (PDF:202.7キロバイト)

【第12回】

障がい者サポーターワークショップ&車いす体験 障がい者サポーター研修会レポート(平成27年5月配信) (PDF:149.4キロバイト)

障がい者サポーターワークショップ&車いす体験 障がい者サポーター研修会レポート(平成27年5月配信) (PDF:149.4キロバイト)

平成25年度~平成26年度

平成25年度~26年度に配信したサポーターほっとニュース(サポーター通信)記事はこちらからご覧いただけます。

平成26年度

【第10回】障がい者サポーターワークショップを開催します!(平成27年1月配信) (PDF:181.3キロバイト)

【第10回】障がい者サポーターワークショップを開催します!(平成27年1月配信) (PDF:181.3キロバイト)

【第9回】We are シンセキ!人生はOh!ドラマチック!~障がい者サポーター研修会レポート~(平成26年12月配信) (PDF:152.9キロバイト)

【第9回】We are シンセキ!人生はOh!ドラマチック!~障がい者サポーター研修会レポート~(平成26年12月配信) (PDF:152.9キロバイト)

【第8回】毎年12月3日~9日は「障害者週間」です(平成26年12月配信) (PDF:207.2キロバイト)

【第8回】毎年12月3日~9日は「障害者週間」です(平成26年12月配信) (PDF:207.2キロバイト)

【第7回】障がい者サポーター研修会 We are シンセキ!人生はOh!ドラマチック!(平成26年10月配信) (PDF:161.3キロバイト)

【第7回】障がい者サポーター研修会 We are シンセキ!人生はOh!ドラマチック!(平成26年10月配信) (PDF:161.3キロバイト)

【第6回】発達障がいを理解しよう~障がい者サポーター研修会~(平成26年10月配信) (PDF:176.8キロバイト)

【第6回】発達障がいを理解しよう~障がい者サポーター研修会~(平成26年10月配信) (PDF:176.8キロバイト)

【第5回】障がい者サポーター研修会を開催します!(平成26年8月配信) (PDF:157.6キロバイト)

【第5回】障がい者サポーター研修会を開催します!(平成26年8月配信) (PDF:157.6キロバイト)

【第4回】UMU(う~む)がオープン!(平成26年7月配信) (PDF:159.9キロバイト)

【第4回】UMU(う~む)がオープン!(平成26年7月配信) (PDF:159.9キロバイト)

【第2回】障害者差別解消法ができました(平成26年5月配信) (PDF:103.2キロバイト)

【第2回】障害者差別解消法ができました(平成26年5月配信) (PDF:103.2キロバイト)

平成25年度

【第1回】NPO法人クローバーアート 甲斐さん(平成26年1月配信) (PDF:182.3キロバイト)

【第1回】NPO法人クローバーアート 甲斐さん(平成26年1月配信) (PDF:182.3キロバイト)