1.乳児期から始める予防接種と対象年齢

乳児期から始める予防接種 一覧| 予防接種の種類 | 対象年齢 |

|---|

| ロタウイルス感染症ワクチン | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(ロタリックス®)を使用する場合は、生後6週0日後から24週0日後 までの間 五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(ロタテック®)を使用する場合は、生後6週0日後から32週0日後

までの間 |

| B型肝炎ワクチン | 生後1歳に至るまで |

| Hibワクチン(ヒブワクチン) | 生後2ヶ月~60ヶ月に至るまで(5歳未満まで)

(初回接種の開始月齢により接種回数は異なる) |

| 小児用肺炎球菌ワクチン | 生後2ヶ月~60ヶ月に至るまで(5歳未満まで)

(初回接種の開始月齢により接種回数は異なる |

| 五種混合ワクチン(DPT-IPV-Hib) | 生後2ヶ月~90ヶ月に至るで(7歳半未満まで) |

| 四種混合ワクチン(DPT-IPV) | 生後2ヶ月~90ヶ月に至るで(7歳半未満まで) |

| BCGワクチン | 生後1歳に至るまで |

2.ロタウイルス感染症

ロタウイルス感染症ワクチンの定期接種化について

予防接種法施行令の一部を改正する政令が令和2年(2020年)1月17日付けで交付され、令和2年(2020年)10月1日からロタウイルス感染症ワクチンが定期接種になりました。

ロタウイルス感染症とは

ロタウイルスは世界中に分布し、衛生状態に関係なく5歳までにほとんどすべての乳幼児が、このウイルスに感染します。世界では5歳未満の小児が年間約50万人死亡しているとされ、その80%以上が発展途上国で発生しています。日本での死亡例は毎年数名と稀なものの、感染の頻度は発展途上国と大きな差はなく、小学校就学前までに約2人に1人がロタウイルス感染症で小児科外来を受診し、5歳までに外来受診者の15~43人に1人(約2.65~7.8万人)は入院していると推定されています。

ワクチンの種類

ロタウイルスワクチンは、

飲むタイプの生ワクチンです。

「1価ロタウイルスワクチン(ロタリックス®)」と「5価ロタウイルスワクチン(ロタテック®)」の2種類のワクチンがあり、それぞれ接種回数が異なります。

接種医と相談してどちらかを選び、原則として同じ種類のワクチンで接種を終了します。

なお、この原則によることができない場合は、感染症予防課にご相談ください。

ワクチンの副反応

下痢、嘔吐、ぐずり、咳・鼻水、発熱などが出る場合があります。通常は数日でおさまりますが、高熱やけいれんなどの異常や、下記のような

腸重積症の症状がひとつでもある場合は、すぐに接種医などを受診してください。

*

腸重積症とは、小腸の一部が大腸の中に入り込み閉塞状態になることです。0歳児の場合、ロタウイルスワクチンを接種しなくても起こる病気で、もともと3~4か月児くらいから月齢が上がるにつれて多くなります。この時期と重ならないようにするためにも、このワクチンは初回接種を出生14週6日後までに済ませましょう。腸重積症は手術が必要になることもありますが、発症後は早く治療すれば、ほとんどの場合は手術をせずに治療できます。

予防接種スケジュール

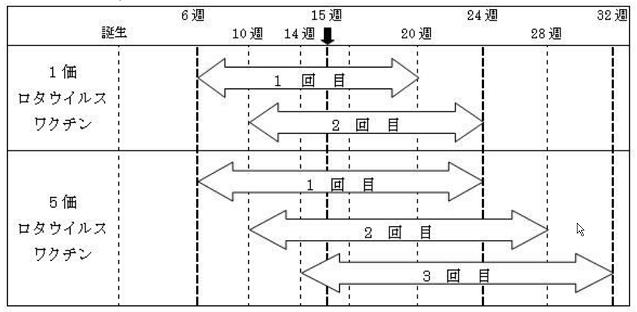

(1)1価ロタウイルスワクチン(ロタリックス®)は、出生6週0日後から初回接種を開始し、27日以上の間隔をおいて、出生24週0日後までの間に2回接種します。1回に1.5mLを経口で接種します。

(2)5価ロタウイルスワクチン(ロタテック®)は、出生6週0日後から初回接種を開始し、27日以上の間隔をおいて、出生32週0日後までの間に3回接種します。1回に2mLを経口で接種します。

初回接種は、生後2か月から出生14週6日後まで(15週未満)に行うことが推奨されています。

接種費用

無料

※市外での接種をご希望の場合は、事前の手続きが必要です。

接種方法

予防接種は、接種対象者であれば、いつでも受けることができます。(予約は必ず行ってください。)

接種の際は、(1)親子(母子)健康手帳 (2)本人確認ができるもの(マイナ保険証など)をご持参ください。

※予診票は病院にあります。予防接種・乳幼児健診番号が不明の場合は、感染症予防課にお問い合わせください。

接種時の注意

接種前:空腹の方がワクチンをよく飲んでくれますので、待ち時間にはなるべく授乳をひかえてください。

接種後:接種直後は、医療機関で30分ほど様子を見てから帰宅してください。

接種後、吐き出したとしても、少しでも飲み込んでいれば効果は期待できます。再接種は不要です。

ワクチン接種後2週間ほどは、赤ちゃんの便の中に、ワクチンのウイルスが含まれることがあります。おむつ交換の後など、ていねいに手を洗ってください。高熱、けいれんなど、異常を感じた場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

その他接種に関する注意事項

熊本市が行う予防接種には、原則として、保護者の同伴を必要とします。保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるこどもの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し接種を受けることもできます。 この場合には、

委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せる旨の記載が必要です。ご不明点は、感染症予防課にお問い合わせください。

3.B型肝炎

B型肝炎とは

B型肝炎ウイルスの感染を受けると急性肝炎となり、そのまま回復する場合もあれば、なかには慢性肝炎となる場合があります。

一部、劇症肝炎といって、激しい症状から死に至ることもあります。また症状としては明らかにならないままウイルスが肝臓の中に潜み、年月を経て慢性肝炎・肝硬変・肝がんなどになることがあります。

年齢が小さいほど、急性肝炎の症状は軽いかあるいは症状はあまりはっきりしない一方、ウイルスがそのまま潜んでしまう持続感染の形をとりやすいことが知られています。

ワクチンの種類

○ ビームゲン(製造販売元:KMバイオロジクス 株式会社)

定期予防接種対象者

1歳未満

※接種日時点で、熊本市に住民登録のある方

母子感染予防の対象者の取り扱い

予防接種スケジュール

27日以上の間隔(28日目から接種可能)をおいて2回、1回目の接種から139日以上の間隔(140日目から接種可能)をおいて1回の計3回接種

【標準的な接種期間:生後2ヶ月~8ヶ月】

※間隔に上限は規定されていませんが、1歳未満の間に3回の接種を終えてください。

接種スケジュールの留意点

1回目の接種から3回目の接種までは、おおよそ半年間かかります。

B型肝炎ワクチンは3回接種することで十分な免疫がつくとされていますので、スケジュールに余裕を持って接種してください。

1歳までに3回の接種を終わらせる必要がありますので、2回目・3回目の接種についても、体調が良い時に早めに接種しましょう。

接種費用

無料

※1回目の接種日が1歳未満であっても、2回目・3回目の接種時に1歳以上となった場合は、有料の任意接種となります。

接種場所

熊本市の予防接種実施医療機関

※「こどもの予防接種 実施医療機関名簿」を参照の上、事前に予約・確認を行ってください。

※市外での接種をご希望の場合は、事前の手続きが必要です。

「熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ」または「熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)」をご確認ください。

接種方法

予防接種は、接種対象者であれば、いつでも受けることができます。(予約は必ず行ってください。)

接種の際は、(1)親子(母子)健康手帳 (2)本人が確認できるもの(マイナ保険証など)をご持参ください。

※予診票は病院にあります。予防接種・乳幼児健診番号が不明の場合は、感染症予防課にお問い合わせください。

その他接種に関する注意事項

熊本市が行う予防接種には、原則として、保護者の同伴を必要とします。保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるこどもの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し接種を受けることもできます。

この場合には、委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せる旨の記載が必要です。ご不明点は、感染症予防課にお問い合わせください。

※「保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方(委任状・同意書)」をクリックすると、委任状の様式がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

関連ホームページ

B型肝炎ワクチンに関するQ&A(厚生労働省) (外部リンク)

(外部リンク)

4.Hib感染症(ヒブ感染症)

Hib(ヒブ)とは

Hib(ヒブ)は、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌で、多くの子どもの鼻やのどの奥にいる身近な菌です。普段はおとなしくしていますが、子どもの体力や抵抗力が落ちたときなどに、いつもは菌がいないところに入り込んでいろいろな病気(感染症)を引き起こします。

Hib(ヒブ)感染で起こる病気

Hib(ヒブ)の感染による重篤な疾患として、肺炎、髄膜炎、化膿性の関節炎などが挙げられ、これらを起こした者のうち、3~6%が亡くなってしまうと言われています。特に髄膜炎の場合は、生存したこどもの20%に難聴などの後遺症を残すと言われています。

ワクチンの有効性

ワクチン接種により、Hibが血液や髄液から検出されるような重篤なHib感染症にかかるリスクを95%以上減らすことができると報告されています。

ワクチンの副反応

主な副反応は、注射部分の赤み、腫れ、硬結等です。

全身反応として、発熱、不機嫌、異常号泣、食欲不振、嘔吐、下痢、不眠、傾眠などがみられることがあります。

定期予防接種対象者

生後2ヶ月以上5歳未満

※接種日時点で、熊本市に住民登録のある方

予防接種スケジュール

(1)接種開始時の年齢が生後2ヶ月~6ヶ月【標準的な接種方法】

初回接種:1歳未満までの間に、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上

(標準的には、27日(医師が必要と認めた場合は20日)~56日)の間隔をおいて3回

※2回目・3回目の接種について、1歳未満の間にできなかった場合、接種を行わない(追加接種は実施可能)。

追加接種:初回接種終了後、7ヶ月以上(標準的には、7ヶ月~13ヶ月)の間隔をおいて1回

※初回接種3回を完了せずに1歳になった場合、初回接種の最後の注射終了後、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回

(2)接種開始時の年齢が生後7ヶ月~11ヶ月

初回接種:1歳未満までの間に、27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上

(標準的には、27日(医師が必要と認めた場合は20日)~56日)の間隔をおいて2回

※2回目の接種について、1歳未満の間にできなかった場合、接種を行わない(追加接種は実施可能)。

追加接種:初回接種終了後、7ヶ月以上(標準的には、7ヶ月~13ヶ月)の間隔をおいて1回

※初回接種2回を完了せずに1歳になった場合、初回接種の最後の注射終了後27日(医師が必要と認めた場合は20日)以上の間隔をおいて1回

(3)接種開始時の年齢が1歳~4歳

1回

接種費用

無料

接種場所

熊本市の予防接種実施医療機関

※「こどもの予防接種 実施医療機関名簿」を参照の上、事前に予約・確認を行ってください。

※市外での接種をご希望の場合は、事前の手続きが必要です。

「熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ」または「熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)」をご確認ください。

接種方法

予防接種は、接種対象者であれば、いつでも受けることができます。(予約は必ず行ってください。)

接種の際は、(1)親子(母子)健康手帳 (2)本人が確認できるもの(マイナ保険証など)をご持参ください。

※予診票は病院にあります。予防接種・乳幼児健診番号が不明の場合は、感染症予防課にお問い合わせください。

その他接種に関する注意事項

熊本市が行う予防接種には、原則として、保護者の同伴を必要とします。保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるこどもの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し接種を受けることもできます。

この場合には、委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せる旨の記載が必要です。ご不明点は、感染症予防課にお問い合わせください。

※「保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方(委任状・同意書)」をクリックすると、委任状の様式がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

関連ホームページ

Hib感染症に関する情報(厚生労働省) (外部リンク)

(外部リンク)5.小児の肺炎球菌感染症

肺炎球菌とは

肺炎球菌は、多くのこどもが喉や鼻の奥に持っている、身近な菌です。普段はおとなしくしていますが、子どもの体力や抵抗力が落ちた時などに、主に気道の分泌物により感染を起こします。

小児の肺炎球菌感染で起こる病気

小児が肺炎球菌に感染すると、肺炎、中耳炎、細菌性髄膜炎等の重い合併症を引き起こすことがあります。特に、髄膜炎をきたした場合には2%のこどもが亡くなり、10%に難聴、精神の発達遅滞、四肢の麻痺、てんかんなどの後遺症を残すと言われています。

また、小さい子どもほど発症しやすく、特に0歳児でのリスクが高いとされています。

ワクチンの有効性

ワクチン接種により、肺炎球菌(ワクチンに含まれる種類のもの)が血液や髄液から検出されるような重篤な肺炎球菌感染症にかかるリスクを95%以上減らすことができると報告されています。

定期予防接種対象者

生後2ヶ月以上5歳未満

※接種日時点で、熊本市に住民登録のある方

予防接種スケジュール

(1)接種開始時の年齢が生後2ヶ月~6ヶ月【標準的な接種方法】

初回接種:2歳未満(標準的には1歳未満)までの間に、27日以上の間隔をおいて3回

※2回目・3回目の接種について、2歳未満の間にできなかった場合、接種を行わない(追加接種は実施可能)。

※2回目の接種について、1歳未満の間にできなかった場合、3回目の接種は行わない(追加接種は実施可能)。

追加接種:初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降(標準的な接種期間は生後1歳~1歳3ヶ月)に1回

(2)接種開始時の年齢が生後7ヶ月~11ヶ月

初回接種:2歳未満(標準的には1歳未満)までの間に、27日以上の間隔をおいて2回

※2回目の接種について、2歳未満の間にできなかった場合、接種を行わない(追加接種は実施可能)。

追加接種:初回接種終了後、60日以上の間隔をおいて、1歳以降に1回

(3)接種開始時の年齢が1歳

60日以上の間隔をおいて2回

(4)接種開始時の年齢が2歳~4歳

1回

接種費用

無料

接種場所

熊本市の予防接種実施医療機関

※「こどもの予防接種 実施医療機関名簿」を参照の上、事前に予約・確認を行ってください。

※市外での接種をご希望の場合は、事前の手続きが必要です。

「熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ」または「熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)」をご確認ください。

接種方法

予防接種は、接種対象者であれば、いつでも受けることができます。(予約は必ず行ってください。)

接種の際は、(1)親子(母子)健康手帳 (2)本人が確認できるもの(マイナ保険証など)をご持参ください。

※予診票は病院にあります。予防接種・乳幼児健診番号が不明の場合は、感染症予防課にお問い合わせください。

その他接種に関する注意事項

熊本市が行う予防接種には、原則として、保護者の同伴を必要とします。保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるこどもの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し接種を受けることもできます。

この場合には、委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せる旨の記載が必要です。ご不明点は、感染症予防課にお問い合わせください。

※「保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方(委任状・同意書)」をクリックすると、委任状の様式がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

関連ホームページ

○ こどもの肺炎球菌ワクチン(厚生労働省) (外部リンク)

(外部リンク)

6.五種混合

ジフテリアとは

ジフテリア菌による感染症です。症状は高い熱、喉の痛み、犬吠様のせき、嘔吐(おうと)などで、偽膜と呼ばれる膜が喉にできることにより窒息死することもある病気です。発病2~3週間後には心筋障害や神経麻痺を起こすことがありますので、注意して経過を観察することが必要です。

予防接種を続けていかないと海外からの持ち込みなどにより日本でも再び流行する可能性があります。

百日せきとは

百日咳菌による感染症です。典型的な百日せきは、普通の風邪のような症状で始まります。続いて咳がひどくなり、顔をまっ赤にして連続的にせき込むようになります。咳の後、急に息を吸い込むので、笛を吹くような音が出ます。熱は通常出ません。乳幼児は咳で呼吸ができず、全身が青紫色になってしまうことや、けいれんを起こすことがあります。肺炎や脳症などの重い合併症を起こしやすく、新生児や乳児では命を落とすこともあります。

破傷風とは

破傷風菌による感染症です。ヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中などにいる菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素を通して、様々な神経に作用します。口が開けにくくなったり、顎が疲れるといった症状に始まり、やがて全身の強直性けいれんを起こすようになり、全身を弓なりに反らせる姿勢や呼吸困難が現れたのち、死亡することもあります。患者の半数は本人や周りの人では気づかない程度の軽い刺し傷が原因です。土の中に菌がいるため、感染する機会は常にあります。

ポリオ(急性灰白髄炎)とは

ポリオウイルスによる感染症です。ポリオウイルスが人の口の中に入って腸の中で増えることで感染します。増えたポリオウイルスは再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人に感染します。感染しても、多くの場合、病気としての明らかな症状は現れずに、知らない間に免疫ができますが、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に麻痺が現れ、その麻痺が一生残ってしまうことや、呼吸困難により死亡することもあります。

Hib感染症(ヒブ感染症)とは

Hib(ヒブ)は、ヘモフィルスインフルエンザ菌b型という細菌で、多くの子どもの鼻やのどの奥にいる身近な菌です。普段はおとなしくしていますが、子どもの体力や抵抗力が落ちたときなどに、いつもは菌がいないところに入り込んでいろいろな病気(感染症)を引き起こします。

Hib(ヒブ)の感染による重篤な疾患として、肺炎、髄膜炎、化膿性の関節炎などが挙げられ、これらを起こした者のうち、3~6%が亡くなってしまうと言われています。特に髄膜炎の場合は、生存したこどもの20%に難聴などの後遺症を残すと言われています。

五種混合ワクチン

ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib感染症(ヒブ感染症)を予防するワクチンです。

定期予防接種対象者

生後2ヶ月以上7歳半未満

※接種日時点で、熊本市に住民登録のある方

※令和6年度から五種混合の接種が可能となりました。

令和6年4月1日以降に接種を開始する方については五種混合での接種を基本としています。

予防接種スケジュール

初回接種:20日以上(標準的には20日~56日)の間隔をおいて3回 【標準的な接種期間:生後2ヶ月~1歳】

追加接種:初回接種3回終了後6ヶ月以上(標準的には6ヶ月~1年半)の間隔をおいて1回

※原則として、同一種類のワクチンを必要回数接種

接種費用

無料

接種場所

熊本市の予防接種実施医療機関

※「こどもの予防接種 実施医療機関名簿」を参照の上、事前に予約・確認を行ってください。

※市外での接種をご希望の場合は、事前の手続きが必要です。

「熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ」または「熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)」をご確認ください。

接種方法

予防接種は、接種対象者であれば、いつでも受けることができます。(予約は必ず行ってください。)

接種の際は、(1)親子(母子)健康手帳 (2)本人確認ができるもの(マイナ保険証など)をご持参ください。

※予診票は病院にあります。予防接種・乳幼児健診番号が不明の場合は、感染症予防課にお問い合わせください。

その他接種に関する注意事項

熊本市が行う予防接種には、原則として、保護者の同伴を必要とします。保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるこどもの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し接種を受けることもできます。

この場合には、委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せる旨の記載が必要です。ご不明点は、感染症予防課にお問い合わせください。

※「保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方(委任状・同意書)」をクリックすると、委任状の様式がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

関連ホームページ

五種混合ワクチン (外部リンク)

(外部リンク)

7.四種(三種)混合・不活化ポリオ

ジフテリアとは

ジフテリア菌による感染症です。症状は高い熱、喉の痛み、犬吠様のせき、嘔吐(おうと)などで、偽膜と呼ばれる膜が喉にできることにより窒息死することもある病気です。発病2~3週間後には心筋障害や神経麻痺を起こすことがありますので、注意して経過を観察することが必要です。

予防接種を続けていかないと海外からの持ち込みなどにより日本でも再び流行する可能性があります。

百日せきとは

百日咳菌による感染症です。典型的な百日せきは、普通の風邪のような症状で始まります。続いて咳がひどくなり、顔をまっ赤にして連続的にせき込むようになります。咳の後、急に息を吸い込むので、笛を吹くような音が出ます。熱は通常出ません。乳幼児は咳で呼吸ができず、全身が青紫色になってしまうことや、けいれんを起こすことがあります。肺炎や脳症などの重い合併症を起こしやすく、新生児や乳児では命を落とすこともあります。

破傷風とは

破傷風菌による感染症です。ヒトからヒトへ感染するのではなく、土の中などにいる菌が、傷口からヒトの体内に入ることによって感染します。菌が体の中で増えると、菌の出す毒素を通して、様々な神経に作用します。口が開けにくくなったり、顎が疲れるといった症状に始まり、やがて全身の強直性けいれんを起こすようになり、全身を弓なりに反らせる姿勢や呼吸困難が現れたのち、死亡することもあります。患者の半数は本人や周りの人では気づかない程度の軽い刺し傷が原因です。土の中に菌がいるため、感染する機会は常にあります。

ポリオ(急性灰白髄炎)とは

ポリオウイルスによる感染症です。ポリオウイルスが人の口の中に入って腸の中で増えることで感染します。増えたポリオウイルスは再び便の中に排泄され、この便を介してさらに他の人に感染します。感染しても、多くの場合、病気としての明らかな症状は現れずに、知らない間に免疫ができますが、腸管に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に麻痺が現れ、その麻痺が一生残ってしまうことや、呼吸困難により死亡することもあります。

四種混合ワクチン

ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオを予防するワクチンです。

三種混合ワクチン

ジフテリア、百日せき、破傷風を予防するワクチンです。

不活化ポリオワクチン

ポリオを予防するワクチンです。

定期予防接種対象者

生後2ヶ月以上7歳半未満

※接種日時点で、熊本市に住民登録のある方

予防接種スケジュール

初回接種:20日以上(標準的には20日~56日)の間隔をおいて3回 【標準的な接種期間:生後2ヶ月~1歳】

追加接種:初回接種3回終了後6ヶ月以上(標準的には1年~1年半)の間隔をおいて1回

※原則として、同一種類のワクチンを必要回数接種

※3種混合やポリオの接種を海外等で接種した方で、必要回数の接種が済んでいない方は、以下の厚生労働省のページをご確認ください。

ポリオとポリオワクチンの基礎知識 (外部リンク)

(外部リンク)

接種費用

無料

接種場所

熊本市の予防接種実施医療機関

※「こどもの予防接種 実施医療機関名簿」を参照の上、事前に予約・確認を行ってください。

※市外での接種をご希望の場合は、事前の手続きが必要です。

「熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ」または「熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)」をご確認ください。

接種方法

予防接種は、接種対象者であれば、いつでも受けることができます。(予約は必ず行ってください。)

接種の際は、(1)親子(母子)健康手帳 (2)本人確認ができるもの(マイナ保険証など)をご持参ください。

※予診票は病院にあります。予防接種・乳幼児健診番号が不明の場合は、感染症予防課にお問い合わせください。

その他接種に関する注意事項

熊本市が行う予防接種には、原則として、保護者の同伴を必要とします。保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるこどもの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し接種を受けることもできます。

この場合には、委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せる旨の記載が必要です。ご不明点は、感染症予防課にお問い合わせください。

※「保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方(委任状・同意書)」をクリックすると、委任状の様式がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

関連ホームページ

○ 厚生労働省

・ ジフテリア (外部リンク)

(外部リンク)

・ 百日せき (外部リンク)

(外部リンク)

・ 破傷風 (外部リンク)

(外部リンク)

・ ポリオ(急性灰白髄炎) (外部リンク)

(外部リンク)

8.BCG

BCGワクチン

BCGワクチンは、結核を予防するために接種するワクチンです。

結核の発症を約1月4日に抑えることができ、小児の重くなりやすい結核(結核性髄膜炎や粟粒結核等)に対して特に効果があります。

また、一度接種すれば、その効果は10~15年程度持続します。

結核とは

結核菌によって発生する感染症です。わが国の結核患者はかなり減少しましたが、いまだ、年間2万人前後の患者が発生しており、大人からこどもへ感染することもあります。また、結核に対する抵抗力(免疫)は母親からお腹の中でもらうことができないため、生まれたばかりの赤ちゃんもかかる心配があります。乳幼児は結核に対する抵抗力(免疫)が弱いため、全身性の結核症にかかったり、結核性髄膜炎になることもあり、重い後遺症を残す心配があります。

定期予防接種対象者

1歳未満 【標準的な接種期間:生後5ヶ月~7ヶ月】

※接種日時点で、熊本市に住民登録のある方

接種回数

1回

接種費用

無料

接種場所

熊本市の予防接種実施医療機関

※「こどもの予防接種 実施医療機関名簿」を参照の上、事前に予約・確認を行ってください。

※市外での接種をご希望の場合は、事前の手続きが必要です。

「熊本市外(熊本県広域化事業)で予防接種を希望する方へ」または「熊本県外または熊本県広域化事業以外で予防接種を希望する方へ(依頼書発行・償還払い)」をご確認ください。

接種方法

予防接種は、接種対象者であれば、いつでも受けることができます。(予約は必ず行ってください。)

接種の際は、(1)親子(母子)健康手帳 (2)本人が確認できるもの(マイナ保険証など)をご持参ください。

※予診票は病院にあります。予防接種・乳幼児健診番号が不明の場合は、感染症予防課にお問い合わせください。

その他接種に関する注意事項

熊本市が行う予防接種には、原則として、保護者の同伴を必要とします。保護者がどうしても同伴できない場合は、予防接種を受けるこどもの健康状態を普段からよく知っている親族等が同伴し接種を受けることもできます。

この場合には、委任状の提出が必要となります。決まった様式はありませんが、予防接種への同伴と予防接種を受けるかどうかの判断を任せる旨の記載が必要です。ご不明点は、感染症予防課にお問い合わせください。

※「保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方(委任状・同意書)」をクリックすると、委任状の様式がダウンロードできますので、印刷してご利用ください。

接種後の反応について

接種後10日頃に接種局所に赤いポツポツができ、一部に小さいうみができる(化膿する)ことがあります。 この反応は、接種後4週間頃に最も強くなりますが、その後は、かさぶたができて接種後3ヶ月までには治り、小さな傷あとが残るだけになります。これは異常反応ではなく、BCG接種により抵抗力(免疫)がついた証拠です。自然に治るので、包帯をしたり、バンソウコウをはったりしないで、そのまま清潔に保ってください。ただし、接種後3ヶ月を過ぎても接種のあとがジクジクしているようなときは医師に相談してください。

副反応について

接種をした側のわきの下のリンパ節がまれに腫れることがあります。通常、放置して様子をみてかまいませんが、時にただれたり、大変大きく腫れたり、まれに化膿して自然にやぶれてうみが出ることがあります。その場合には医師に診てもらってください。

9.こども・おとなの予防接種・感染症情報 総合メニュー

こども・おとなの予防接種・感染症情報 総合メニュー