豪雨災害に対する災害特例措置について

災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合に、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当については、所得による支給制限を適用せず、全額支給する特例措置があります。

ただし、次年度の現況届の際、災害を受けた年の所得について再確認を行います。災害を受けた年の所得が、法令で定める所得制限の額以上であった場合には、特例として支給された手当の一部または全部を返還していただくことになります。

1 対象となる方

(1) 受給資格者本人の所得制限により一部支給停止又は全部支給停止になっている方で、本人又はその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方

⇒ 受給資格者本人の所得による支給制限が解除されます

(2) 扶養義務者(同居の直系親族等)の所得制限により全部支給停止になっている方で、当該扶養義務者又はその扶養親族が所有する財産に損害を受けた方

⇒ 扶養義務者の所得による支給制限が解除されます

※現在支給されている手当額が全部支給の方は対象外です。(手当の上乗せではありません)

2 被災財産の種類

・住宅、家財(屋内に設置された家具・家電や、車両など)

・主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋(店舗、工場、倉庫、納屋等)

・機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く)

※被災金額は、火災保険金や第三者行為に基づく損害賠償金、あるいは農業共済による給付金等により補充された金額を除いた価格となります。

3 必要なもの

(1)被災状況書

・各区役所保健こども課の窓口にて書類をお渡しいたします。

・まずは各区保健こども課までご相談ください。

(2)り災証明書(発行を受けた方)

<申請窓口等>

・家屋の場合:各区役所福祉課、各総合出張所

・店舗、事業所等:商業金融課

・田畑:各農業振興センター、水産振興センター

(3)被災届出証明申請書

<申請窓口等>

・各区福祉窓口

(4)被害状況がわかる写真

・全体像がわかる、複数角度から4~5枚程度

4 提出期限

事由が発生した日から14日以内にご提出ください。(特別な事情がある場合は除く)

詳しくは、各区役所保健こども課へお問い合わせください。

【お問合せ先】

中央区役所保健こども課 096-328-2421

東区役所保健こども課 096-367-9130

西区役所保健こども課 096-329-6838

南区役所保健こども課 096-357-4135

北区役所保健こども課 096-272-1104

令和7年度(2025年度)4月からの年金額改定による手当額の変更について

毎年4月の公的年金等受給額の改定により受給額が変更となった場合、児童扶養手当の支払額も変更となる可能性があります。

令和7年度の公的年金等受給額が前年度より増額となった場合、すでに支給された児童扶養手当(令和7年4月分 5月支給)を返還いただく場合があります。

対象者の方には市役所から連絡等が参りますので、年金額が確認できる書類等をご準備いただき、返還に関する手続きを行ってください。

なお、手続きに必要な書類等については、市役所からの連絡時にご案内いたします。

児童扶養手当とは

父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

支給対象

次の1~9に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父・母又は父に代わってその児童を養育している方に支給されます。

1 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童

2 父又は母が死亡した児童

3 父又は母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童

4 父又は母の生死が明らかでない児童

5 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童

6 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

7 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童

8 母が婚姻によらず(未婚で)出生した児童

9 1~8に当たるか明らかでない児童

※受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額または加算額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できます。

(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります)

手続きに必要なもの

児童扶養手当の申請に必要な書類は原則として以下のとおりですが、その他事情に応じて必要な書類があります。

なお、事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健こども課へお問い合わせください。

1 児童扶養手当認定請求書

4 本人の年金手帳(勤務先に預けている場合は年金加入証明でも可)

※郵送の場合は、コピーを提出してください。

5 本人名義の通帳 (公的給付支給等口座の利用をご希望の場合は必要ありません。)

※郵送の場合は、コピーを提出してください。

6 同居者に関する申告書

事実上の婚姻関係(事実婚)を解消した場合や婚姻によらないで(未婚で)子どもを産んだ場合には、次の申告書が必要になります。

申請・認定

児童扶養手当は、実際に居住している市区町村役場に申請してください。

また、この制度は児童扶養手当法に基づいており、市区町村による制度の違いはありません。

認定された場合の受給資格は請求された翌月分から発生しますが、審査・認定には2か月ほどかかります。

定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。また、所得に応じて全部支給と一部支給があり、児童扶養手当証書で通知します。この証書は大切に保管してください。(他の制度を申請する際、証書の添付を求められる場合があります。)

証書を紛失、破損された場合は再交付しますので、速やかに届け出てください。

手当額・所得制限

2025年(令和7年)4月から手当額が変わります。

全部支給で児童1人の場合は、月額45,500円から46,690円になります。2人目は月額10,750円から11,030円、3人目以降も1人につき月額10,750円から11,030円の加算となります。

※一部支給の場合の手当額および加算額は下記PDFファイル(手当額及び所得制限一覧)をご参照ください。

◆手当の支払日

・5月9日(3月~4月分)

・7月11日(5月~6月分)

・9月11日(7月~8月分)

・11月11日(9月~10月分)

・1月9日(11月~12月分)

・3月11日(1月~2月分)

※支払い日が土日・祝日の場合は、その前日に支給します。

※2019年10月分以前の手当は4月・8月・12月に前4か月分の手当を支給していました。

本人及び扶養義務者の所得が扶養親族等の数による所得制限限度額以上の場合は、手当が減額されたり受給できなくなります。

また、申請者が母又は父の場合は、子の父又は母から受け取った養育費等の8割が所得に含まれます。

対象となる所得は、11月~12月が前年の所得、1月~10月が前々年の所得となります。

障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆様へ

児童扶養手当の制度改正に伴い、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、令和3年(2021年)3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わりました。

ただし、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)は、今回の改正による変更はありません。

(※1)障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、年金労働者災害補償保険法による障害補償年金など、下表に記載された公的年金給付を指します。

No. | 公的年金給付名称 |

|---|

1 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく障害基礎年金 |

2 | 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) |

3 | 恩給法(大正12年法律第48号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給 |

4 | 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法の規定に基づく障害年金 |

5 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定に基づく障害年金 |

6 | 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)の規定に基づく留守家族手当 |

7 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づく障害補償年金、傷病補償年金、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者傷病年金、障害年金及び傷病年金 |

8 | 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく傷病補償年金及び障害補償年金 |

9 | 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金並びに同法第69条第1項の規定に基づく条例の規定に基づく補償でこれらに相当するもの |

10 | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定に基づく条例の規定に基づく傷病補償年金及び障害補償年金 |

11 | 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「一元化法」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「旧国共済法」という。)の規定に基づく障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) |

12 | 一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) |

13 | 一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法第25条第1項において準用する旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。) |

14 | 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18年法律第1号)附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)第2条第1項の互助年金のうち公務傷病年金及び国会議員互助年金法を廃止する法律附則第11条第1項の公務傷病年金 |

15 | 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定に基づく年金たる給付のうち増加恩給 |

1.変更点

(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります

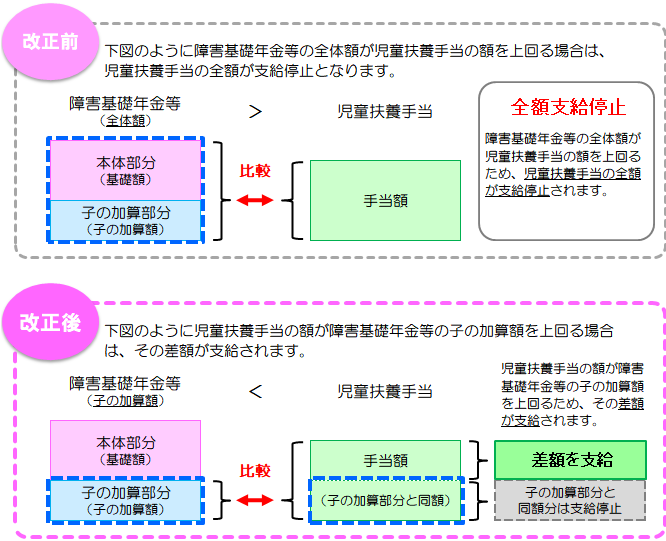

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の全体額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

児童扶養手当額と障害基礎年金等の全体額を比較していましたが、児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算額を比較し、手当額が上回る場合に差額を支給します。

(2)支給制限に関する所得の算定が変わります令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者(母子家庭の母や父子家庭の父など)の支給制限(※2)に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれるようになります。

(※2)児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年(または前々年)の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、「手当額・所得制限」をご覧ください。

(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

2.手続き

(1)対象者

障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方(※4)は、各区保健こども課への申請が必要となります。申請に必要な書類等は、 「手続きに必要なもの」をご覧ください。その他事情に応じて必要な書類がありますので、まずは お住いの区の保健こども課へお問い合わせください。

(※4)既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

(2)支給開始月

申請の翌月分の手当から支給開始となります。

(3)手当額

「手当額・所得制限」をご覧ください。

現況届

児童扶養手当を受給する方は1年に1度(毎年8月中)、資格の更新が必要ですので、必ず8月中に手続きを行ってください。

更新時には事前にお知らせを郵送しますので、必要書類(現況届)をご準備の上提出してください。

手続きが遅れると、手当の振込が遅れたり、手当の支給が出来なくなる場合がありますので、ご注意ください。

なお、本人に現在の状況を確認する重要な届ですので、代理人による手続きはできません。

資格喪失届

手当受給者の方で下記に該当する場合は受給資格がなくなりますので届出が必要です。届の提出が遅れますと、一旦受給された手当を返還していただくこととなります。ご注意ください。

1 婚姻の届出をしたとき

2 婚姻の届出はしなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪問・生活費の援助がある等)となったとき。

3 児童を養育しなくなったとき(前夫又は前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託された等)。

4 受給者や児童が国外に転出したとき。

5 受給者本人や児童が死亡したとき。

資格喪失届 (PDF:205.9キロバイト)

資格喪失届 (PDF:205.9キロバイト)

※この他にも、資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。

その他の届

手当受給者の方で下記に該当する場合は、各種変更届を提出していただく必要があります。

1 市内間で、もしくは市外へまたは市外から住所を変更したとき。(住民票の異動届とは別に届が必要です。)

ただし、転居と同時に婚姻や異性と同居する場合は、資格喪失届の提出が必要です。

・市内間で住所を変更した場合

住所変更届 (PDF:125.8キロバイト)

住所変更届 (PDF:125.8キロバイト)

住所変更届(記載例) (PDF:141.5キロバイト)

住所変更届(記載例) (PDF:141.5キロバイト)

3 進学等やむを得ない事情により、児童と別居する場合。

4 受給者の氏名が変わるとき。(児童の姓の変更については、8月の現況届の書き換えで可。)

氏名変更届 (PDF:87.3キロバイト)

氏名変更届 (PDF:87.3キロバイト)

5 扶養する児童の人数に変化があったとき。

・人数が増えた場合

・人数が減った場合

7 受給者や児童が公的年金を受給するようになったり、児童が父又は母が受ける公的年金の加算対象となったとき。

8 児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき。(身分証明証が必要となります。)

再交付申請書/亡失届 (PDF:126.7キロバイト)

再交付申請書/亡失届 (PDF:126.7キロバイト)

9 受給資格者・扶養義務者(同居の直系親族)の所得の変更をしたとき。

支給停止関係届 (PDF:349.1キロバイト)

支給停止関係届 (PDF:349.1キロバイト)

支給停止関係届(記載例) (PDF:278.1キロバイト)

支給停止関係届(記載例) (PDF:278.1キロバイト)

10 JR通勤定期券(普通運賃に限ります)の割引制度を利用するとき。

※通学定期や通勤定期(特急、新幹線)、児童扶養手当が全部支給停止の場合は対象外となりますので、ご注意ください。

A: 特定資格証明書交付申請書(様式1) (PDF:61.9キロバイト)

特定資格証明書交付申請書(様式1) (PDF:61.9キロバイト)

B: 特定者用定期券購入証明書申請書(様式2) (PDF:57キロバイト)

特定者用定期券購入証明書申請書(様式2) (PDF:57キロバイト)

※初めて申請する場合または資格証明書の有効期限が過ぎている場合は、6か月以内に撮影した顔写真(4cm×3cm)と児童扶養手当証書、AB両方の申請書が必要となります。

※資格証明書の有効期限内の場合は、資格証明書と児童扶養手当証書、Bの申請書が必要となります。

※速やかに届出がないときは、手当の支給を差し止める場合があります。

※各種届出の際には、児童扶養手当の証書も持参してください。(郵送の場合は写しを同封してください。)

※この他にも、届出が必要な場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。

一部支給停止措置

児童扶養手当を受給後5年を経過(支給停止期間も含みます)した方等については、次の手続きが必要となります。

受給中の方で、就業が困難な事情がないにも関らず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます(児童扶養手当法第13条の3)。

ただし、下記の要件に該当する方は、必要な書類を提出していただくことによって、2分の1の減額にはなりません(一部支給停止の適用除外といいます)。

なお、手続きが必要な方については、事前に提出していただく必要書類を送付いたします。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。

次に該当される方は、事実の確認できる書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。

(1)就業している。

(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。

(3)身体上または精神上の障がいがある。

(4)負傷または疾病等により就業することが困難である。

(5)監護する児童または親族に障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である。

郵送受付について

児童扶養手当の手続きについて、窓口での受付もできますが、郵送による受付も行います。

※手続き内容等に応じて必要な書類がありますので、必ず お住いの区の保健こども課へお問い合わせください。

◆郵送による受付日の取扱い

郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。

◆郵送方法

郵便局による簡易書留などの信書便の利用を推奨します。

郵送に係る送料等については、申請者負担となります。

※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

◆郵送による手続き

手続きによって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。

・新規申請(認定請求)の場合は、「手続きに必要なもの」をご覧ください。

※事前相談が必要となりますので、お住いの区の保健こども課へご相談ください。

・資格喪失(婚姻や児童を養育しなくなったときなど)の場合は、下記の「資格喪失届」欄をご覧ください。

・各種変更(住所変更や氏名変更、振込先口座の変更など)の場合は、下記の「その他の届」欄をご覧ください。

◆本人確認書類の同封

郵送にあたって本人確認をさせていただきますので、下表に記載の本人確認書類の写しの同封をお願いします。| 1点で確認できるもの | 2点で確認できるもの |

|---|

a 運転免許証 b パスポート c 個人番号カード(住民基本台帳カード) d 障がい者手帳 e 在留カード f 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真があるもの | a 健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等) ※保険者番号、保険者名、記号・番号、被保険者氏名、資格取得日がわかるもの b 年金手帳 c 児童扶養手当・特別児童扶養手当証書 d 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真がないもの |

※郵送によりJR定期券割引の手続き(特定資格証明書交付申請書)をする場合は、必ず顔写真がある本人確認書類を同封してください。

◆申請書等ダウンロード

手続きに必要な申請書等を下記からダウンロードすることができます。

※上記申請書に加えて、手続き内容等に応じて必要な書類がありますので、お住いの区の保健こども課へお問い合わせください。

◆問い合わせ先および提出先

手続きのご不明な点および提出についてのお問い合わせは、お住いの区の保健こども課へお願いします

中央区 保健こども課 | 〒860-8618

熊本市中央区手取本町1-1

TEL 096-328-2421 |

|---|

東区

保健こども課 | 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 TEL 096-367-9130 |

西区

保健こども課 | 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 TEL 096-329-6838 |

南区

保健こども課 | 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 TEL 096-357-4135 |

北区

保健こども課 | 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 TEL 096-272-1104 |

お知らせ

ひとり親家庭家庭への支援として、様々な事業を行っておりますので以下のチラシをご覧ください。

ひとり親家庭への支援(PDF:1.17メガバイト)

ひとり親家庭への支援(PDF:1.17メガバイト)

公的給付支給等口座の利用について

児童扶養手当の振込先口座に、公的給付支給等口座(以下「公金受取口座」といいます。)を指定することができます。

1.公金受取口座とは

マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録しておき、給付金等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。

これにより、給付金等の申請手続等において、口座情報の記載や、通帳の写し等の添付等が不要になります。

詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

デジタル庁ホームページ(公金受取口座登録制度) (外部リンク)

(外部リンク)

2.利用手順

(1)マイナポータル等から公金受取口座を登録する。

デジタル庁ホームページ(マイナポータルによる公金受取口座の登録方法) (外部リンク)

(外部リンク)

(2)各区保健こども課・総合出張所に利用申請する。

※利用申請は公金受取口座を新規で利用開始する場合のみになります。(すでに熊本市の児童扶養手当振込先として指定している公金受取口座を変更する際は、マイナポータル等から変更のお手続きをお願いします。各区保健こども課・総合出張所にご連絡いただく必要はありません。)

3.注意事項

・公金受取口座の登録・変更を行う際は、口座登録完了までに1か月程度要することがあります。

振込日の1か月前までにお手続きを完了してください。入金日まで期間が短いと、手当の振り込みができなかったり、変更前の口座に振り込まれたりする場合がありますのでお早めに手続きされますようお願いします。

・公金受取口座の利用を停止する場合は、速やかにお住いの区の保健こども課にご連絡ください。

・公金受取口座には複数の口座を登録することができません。

・公金受取口座の利用申請は支給を受ける事業ごとに行う必要があります。

ぴったりサービス(電子申請)の開始について

令和5年3月22日からぴったりサービスでの電子申請を開始します。ぴったりサービスでは、マイナポータルのサービス検索・電子申請機能を利用し、マイナンバーカードを使って電子申請することができるようになります。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

デジタル庁ホームページ(ぴったりサービス) (外部リンク)

(外部リンク)

(注)ぴったりサービスにおいてマイナンバーカードを利用する場合は、スマートフォンもしくはカードリーダライタ付きのパソコンが必要です。

手続き、検索・電子申請はマイナポータルのサービス検索・電子申請機能からになります。

(注)児童扶養手当の手続きでは現況届の申請が対象となりますが、窓口での面談はこれまでどおり必要です。

お問い合わせ先

各手続き・お問い合わせは下記にて承っております。

(各区役所)

中央区役所 保健こども課 096-328-2421

東区役所 保健こども課 096-367-9130

西区役所 保健こども課 096-329-6838

南区役所 保健こども課 096-357-4135

北区役所 保健こども課 096-272-1104

(各総合出張所)

河内まちづくりセンター(河内総合出張所)096-276-1111

天明まちづくりセンター(天明総合出張所)096-223-1111

城南まちづくりセンター(城南総合出張所)0964-28-3111

幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所)096-378-0172

清水まちづくりセンター(清水総合出張所)096-343-9161

託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所)096-380-3111

龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所)096-338-2231