液状化とは

液状化ってどんな現象?

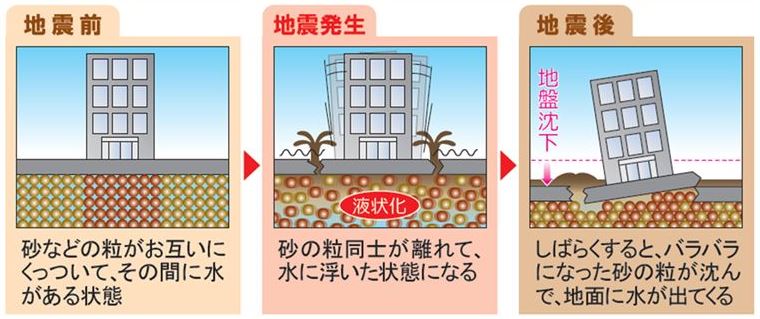

地下水位が高く、ゆるく堆積した砂地盤などが、地震により激しく揺らされると、土の粒子が水と混ざり合って一時的に液体のようにやわらかくなります。これを液状化現象といいます。

|

液状化現象イメージ図 |

液状化を起こす要因として以下の3つがあり、一般的には(1)~(3)を全て満たさない場合は液状化しないものと考えられております。

(1)緩く堆積した砂地盤であること

(2)飽和した(地下水位よりも深い深度にある)土層であること

(3)地震動の強さが大きいことや、継続時間がある程度長いこと

液状化による被害

液状化がおこると、次のような被害が発生します。

(1)地盤の支持力が低下することにより発生する、建物等の沈下や傾斜

(2)噴砂(水と砂が地中から噴き上げてくる現象)などによる被害

(3)地下に埋設された水道管・ガス管・電線の損傷による、ライフラインの寸断

|  |

電柱の沈下及び噴砂 | 建物の沈下・傾斜 |

液状化発生危険度について

液状化の危険度の確認については、下記リンクから液状化ハザードマップをご覧ください。

熊本市ハザードマップ

宅地液状化防止事業とは

宅地液状化防止事業とは

公共施設と宅地との一体的な液状化対策により、大地震時等における宅地の液状化による公共施設の被害を抑制するために行われる国庫補助事業です。

事業実施要件

- 当該宅地の液状化により、公共施設(道路、公園、下水道、河川、水路その他の公共の用に供する施設をいう。)に被害が発生するおそれのあるもの

- 調査等により、液状化による顕著な被害の可能性が高いと判定された3,000平方メートル以上の一団の土地の区域であり、かつ、区域内の家屋が10戸以上であるもの

- 事業区域内の宅地について所有権を有する全ての者及び借地権を有する全ての者のそれぞれ3分の2以上の同意が得られているもの

- 公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われているものと認められるもの

宅地液状化防止事業における主な対策工法

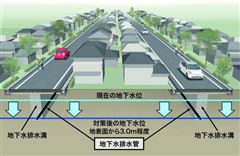

(1)地下水位低下工法

|

| 地下水位低下工法 |

地下水位低下工法は、住宅地や道路部分の地下水位の高さを強制的に低下させて液状化による被害を軽減させたり、地表面下の数メートルを非液状化層とすることにより、液状化が発生する可能性を軽減し、液状化の被害を抑制する工法です。

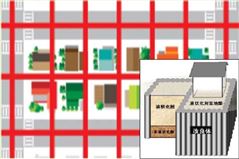

(2)格子状地中壁工法

|

格子状地中壁工法 |

格子状地中壁工法は、セメントなどの改良材を地中に供給し、原地盤の軟弱土と改良材を強制的に混合撹拌することで、地中に柱列状固化壁を造成し、これらを格子状に配置し液状化地盤を囲い込むことで、地盤のせん断変形を抑止し液状化を抑制する工法です。

熊本市宅地液状化防止事業情報誌(ちかみらい通信)

このことについては、下記リンクをご覧ください。

熊本市宅地液状化防止事業情報誌(ちかみらい通信)

熊本市液状化対策技術検討委員会について

このことについては、下記リンクをご覧ください。

熊本市液状化対策技術検討委員会

近見地区における地下水位低下状況について

このことについては、下記リンクをご覧ください。

液状化シンポジウム

このことについては、下記リンクをご覧ください。

第1回シンポジウム_『液状化シンポジウム~熊本地震から学ぶ液状化』

第2回シンポジウム_『液状化に強いまちを目指して~自助・共助・公助の連携による防災力の向上~』

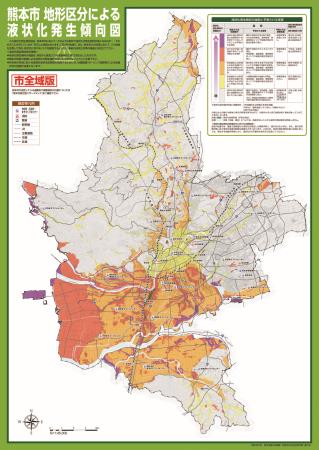

液状化発生傾向について

国土交通省都市局都市安全課が公開している「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」において、マップの作成事例として熊本市の液状化発生傾向図と災害学習情報が作成されました。

このことについては、下記リンクをご覧ください。

国土交通省「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」 (外部リンク)

(外部リンク)

国土交通省「液状化ハザードマップの活用方法」 (外部リンク)

(外部リンク)

手引きの概要

宅地における液状化被害を軽減するためには、住民・事業者・行政それぞれの立場で災害に対して何 をすべきかを事前に議論(リスクコミュニケーション)し準備する事が求められ、その際のツールとして液状化ハザードマップが必要となります。「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」は、その作成方法と活用について示すことを目的としています。

熊本市では2016年の熊本地震で液状化被害が多数報告されていたこともあり、手引きの詳細資料編4において、作成事例の一つとして熊本市の液状化発生傾向図が作成されました。

液状化発生傾向図と災害学習情報

○液状化発生傾向図(※)

熊本市内の液状化発生傾向を地形区分により5段階で評価したものです。土地ごとの特徴を把握するための参考情報としてご活用ください。

液状化発生傾向図

液状化発生傾向図 (PDF:26.02メガバイト)

液状化発生傾向図 (PDF:26.02メガバイト)

○災害学習情報(※)

液状化に関する基礎知識と備えについて記載されています。

災害学習情報

災害学習情報 (PDF:6.77メガバイト)

災害学習情報 (PDF:6.77メガバイト)

※これらは、「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」における作成例のひとつです。熊本市における液状化の危険度の確認については、下記リンクから熊本市液状化ハザードマップをご覧ください。

熊本市ハザードマップ

液状化についてのパンフレット

液状化についての基本的な情報や対策についてのパンフレットを作成しました。

今後発生するかもしれない大地震による液状化に対しての、事前の備えのためにご活用ください。

関連リンク

液状化現象について (外部リンク:国土交通省)

(外部リンク:国土交通省)

被災宅地災害復旧技術マニュアル・被災宅地復旧の手引き・宅地復旧のガイド (外部リンク:熊本県)

(外部リンク:熊本県)