くまもとC生物多様性シンポジウム

令和3年度(2021年度) くまもとC生物多様性シンポジウム- 熊本市では「熊本市生物多様性戦略~いきもん つながる くまもとCプラン~」に基づき、生物多様性に関する市民の理解を深め、保全活動への参加促進を図るなどの取組を進めています。

この一環として、身近な生きものや自然、生物多様性に関する取組について、活動団体と情報を共有し、広く市民の方々にも知っていただくことを目的に、令和4年(2022年)3月13日(日)にシンポジウムを開催しました。令和3年度は新型コロナウイルス感染防止対策として、Microsoft Teamsを用いてオンラインで開催し、活動団体、市民の方、専門家、行政など33名の方にご参加いただきました。 →  チラシ チラシ  (PDF:977.7キロバイト) (PDF:977.7キロバイト)

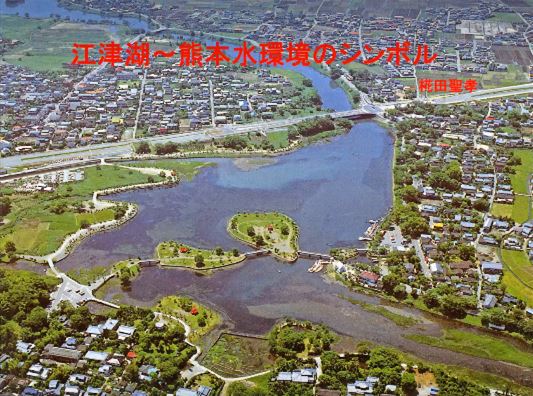

プログラム第1部 基調講演 「江津湖 ~熊本水循環のシンボル~」(13:00~14:00) 創立40周年を迎えられた江津湖研究会から長年にわたる江津湖を中心とした 熊本の水環境保全への取組みについて、1962年頃から現在に至るまでの江津 湖の変化や絶滅危惧種に指定されているスイゼンジノリの歴史や研究などにつ いて講演していただきました。  江津湖研究会会長 東海大学名誉教授 椛田 聖孝 氏 | <講演者プロフィール> 1951年福岡県生まれ。1980年九州大学大学院博士課程修了(農学博士)。同年九州東海大学農学部講師、助教授、教授を経て、08年より、東海大学教授。1989年~90年、アメリカ・マイアミ大学留学。熊本市環境審議員、江津湖研究会会長などを務め、くまもと県民文化賞(1997年)、水環境文化賞(日本水環境学会)(2003年)などを受賞。 |  「熊本水環境のシンボル」 |

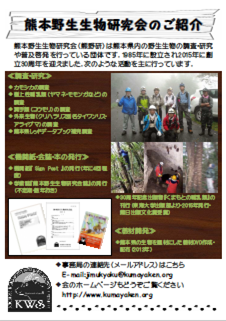

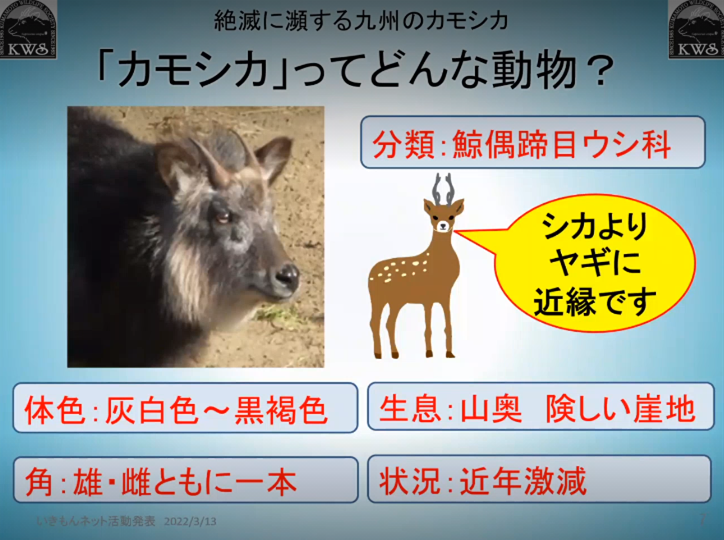

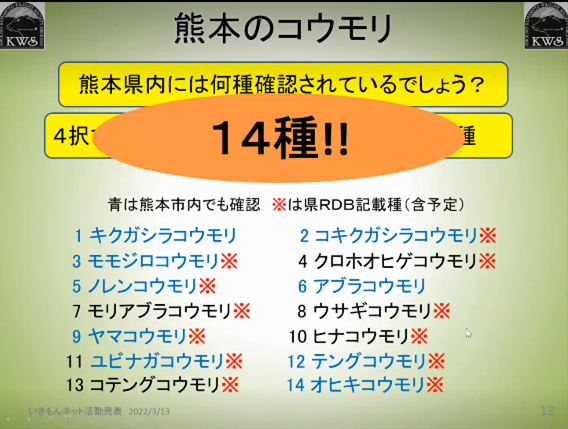

【質疑応答】 Q 上江津湖のスイゼンジノリ発生地では、長らくスイゼンジノリは見られないと 聞いているが、現状や今後の復活について聞きたい。 A 1993年まではスイゼンジノリは豊富に繁茂していた。 この後から地下水の硝酸性窒素問題が発生したり、ボタンウキクサが繁茂 するなどし、湧水量も低下していった。1997年には、8割が減少し、絶滅危 惧I類に指定された。その後も復元に向けて活動を続けている。 現在は確認できない状況にあるが、これからも復活の可能性を信じ活動していく。 第2部 いきもんネットの紹介・活動報告(14:00~14:40) 生きものや自然をテーマに活動をしている2団体(いきもんネット )に )に 生物多様性に関する取組等を発表していただきました。 1 <熊本野生生物研究会> 発表者: 会長 坂田 拓司氏 ◆◆◆◆◆ 創立30周年を迎えられた熊本野生生物研究会は、哺乳類を中心とした調査 研究等の活動をされています。今回は「絶滅に瀕する九州のカモシカ」と 「熊本のコウモリ」についてお話しいただきました。

「熊本野生生物研究会の活動」 |

「カモシカってどんな動物?」 |

「熊本のコウモリ」 |

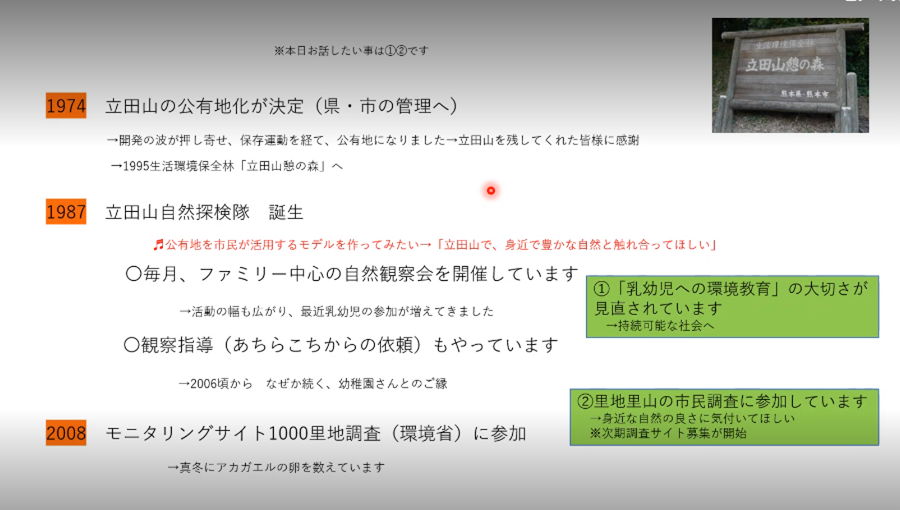

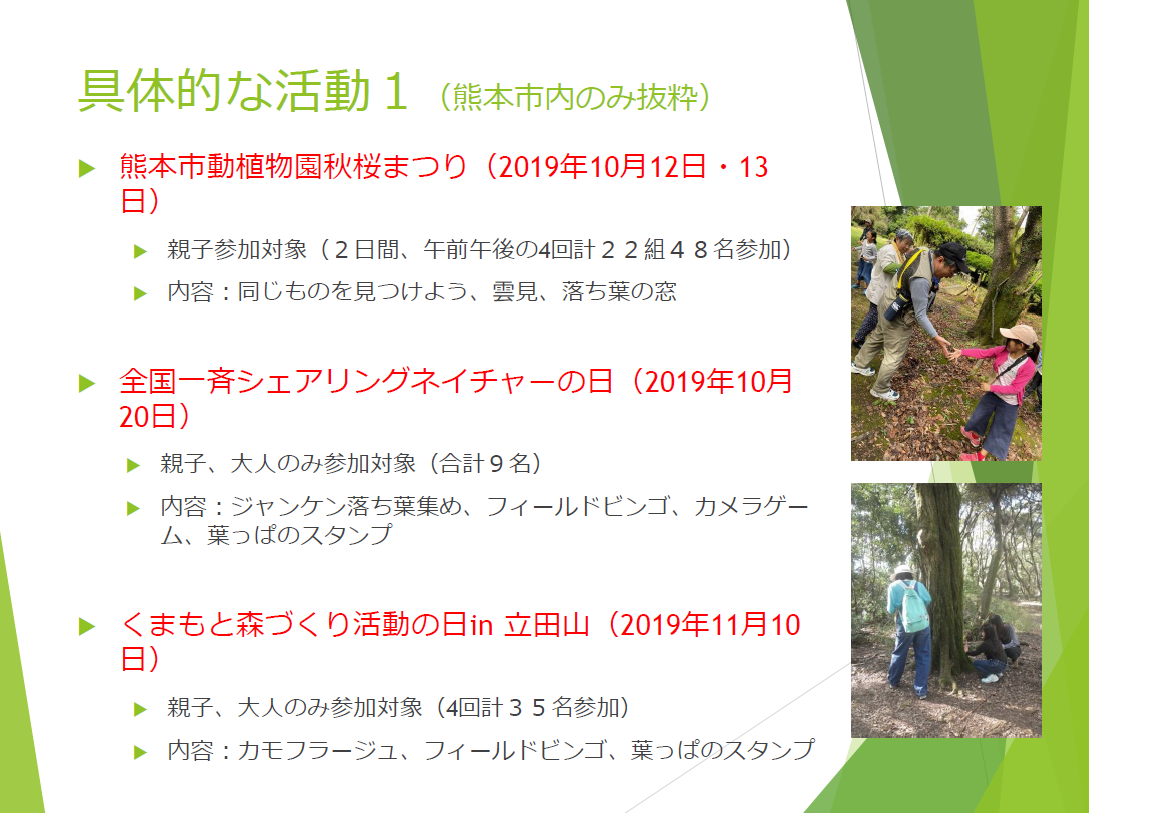

【質疑応答】 Q 県内に生息する14種類のコウモリの中で、人に直接的な影響を及ぼす種類はいるのか。 A アジア、ヨーロッパには血吸いコウモリはいない。南米には血吸いコウモリが生息する。 2 <立田山自然探検隊> 発表者: 益田 勝行氏 ◆◆◆◆◆ 1987年から30年余り、主に立田山を中心に自然観察会や野生動植物の調査など の活動されており、今回は「乳幼児の環境教育の大切さ」と「里地、里山の市民 調査への参加」についてお話しいただきました。

「立田山はドングリの森」

|

「モニタリング1000調査参加」

|

※モニタリング1000は、 2003年から始まった環境省の事業 |

【質疑応答】 Q 乳幼児は大人と違う視点を持ち興味深々で自然観察会に参加しているとのことだが、 同伴の保護者さんの様子も教えてほしい。 A 保護者の方も自然観察体験が少ない世代であり、興味深く参加していただいている。 Q ホタル調査においてホタルを数える手法を教えてほしい。 A 江津湖はホタルの生息数が多くはないため、目視で数えることができる。 生息数が多い場合は、モニタリング1000里地調査マニュアル「ホタル類」に沿って行う。 第3部 「生物多様性」に関するお知らせ(14:40~14:50)熊本市からは、今後の「生物多様性」に関する情報 について発信しました。 1 熊本市生物多様性戦略の対象期間の延長 熊本市生物多様性戦略の対象期間の延長について 2 特定外来生物による生態系等の係る被害の防止に係る法律の改正 (アメリカザリガニ、アカミミガメ防除対策) 日本の外来種対策 (外部リンク) (外部リンク) 3 外来生物「ツヤハダゴマダラカミキリ」 ツヤハダゴマダラカミキリにご注意ください 【参加者からの声(今回のシンポジウムアンケートより一部抜粋)】 ・江津湖の水環境と生態系について理解が深まった。 ・初めて聞くコウモリの話は面白かった。 ・乳幼児を大切に取り組む姿を今後参考にしたい。 ・生物多様性の取り組みには、さまざまな分野、手法があることを知った。 ・今後、一般市民の参加を増やす取り組みが必要。 令和2年度くまもとC生物多様性シンポジウム- 熊本市では「熊本市生物多様性戦略~いきもん つながる くまもとCプラン~」に基づき、生物多様性に関する市民の理解を深め、保全活動への参加促進を図るなどの取組を進めています。

この一環として、身近な生きものや自然、生物多様性に関する取組について、活動団体と情報を共有し、広く市民の方々にも知っていただくことを目的に、シンポジウムを開催しました。 - 令和2年度は新型コロナウイルス感染防止対策として、Zoomを用いたWebと、会場でのLIVE配信という形で実施しました。Webには活動団体、学校、事業者、行政から40名、会場には市民や専門家など18名参加いただきました。

プログラム第1部 基調講演(13:00~14:00) 〇講師:国立研究開発法人 森林研究・整備機構森林総合研究所 九州支所 森林動物研究グループ長 安田 雅俊 氏 〇内容:「くまもとの外来種-おもに哺乳類について-」をテーマに、外来生物のタイワンリスや アライグマなどの現状と共に熊本の外来種対策などについて講演していただきました。  |  |  | くまもとの外来種 -おもに哺乳類について- | 内容 | 会場の様子 |

【質疑応答】 Q1:外来生物対策は必要だが、法制化できないのか? A1:法制化については環境省や市町村で条例を策定することができる。(実施している市町村もある) Q2:アライグマはどのような痕跡が残るのか?また痕跡チェックシート等はあるのか。 A2:寺社仏閣などに5本指の痕跡があったりする。 市役所HPにチェックシートを上げたり、配ったりするとよい。 Q3:立田山にアライグマはいるのか? A3:今のところ目撃情報はない。見つけたら役所に連絡を。 第2部 いきもんネットの紹介・活動報告(14:00~15:00) 生きものや自然をテーマに活動をしている団体(いきもんネット )や学校のうち3団体に生物多様性に関する取組等を発表していただきました。 )や学校のうち3団体に生物多様性に関する取組等を発表していただきました。 【発表団体】  |  | 熊本県シェアリングネイチャー協会 | 熊本県シェアリングネイチャー協会活動報告 |

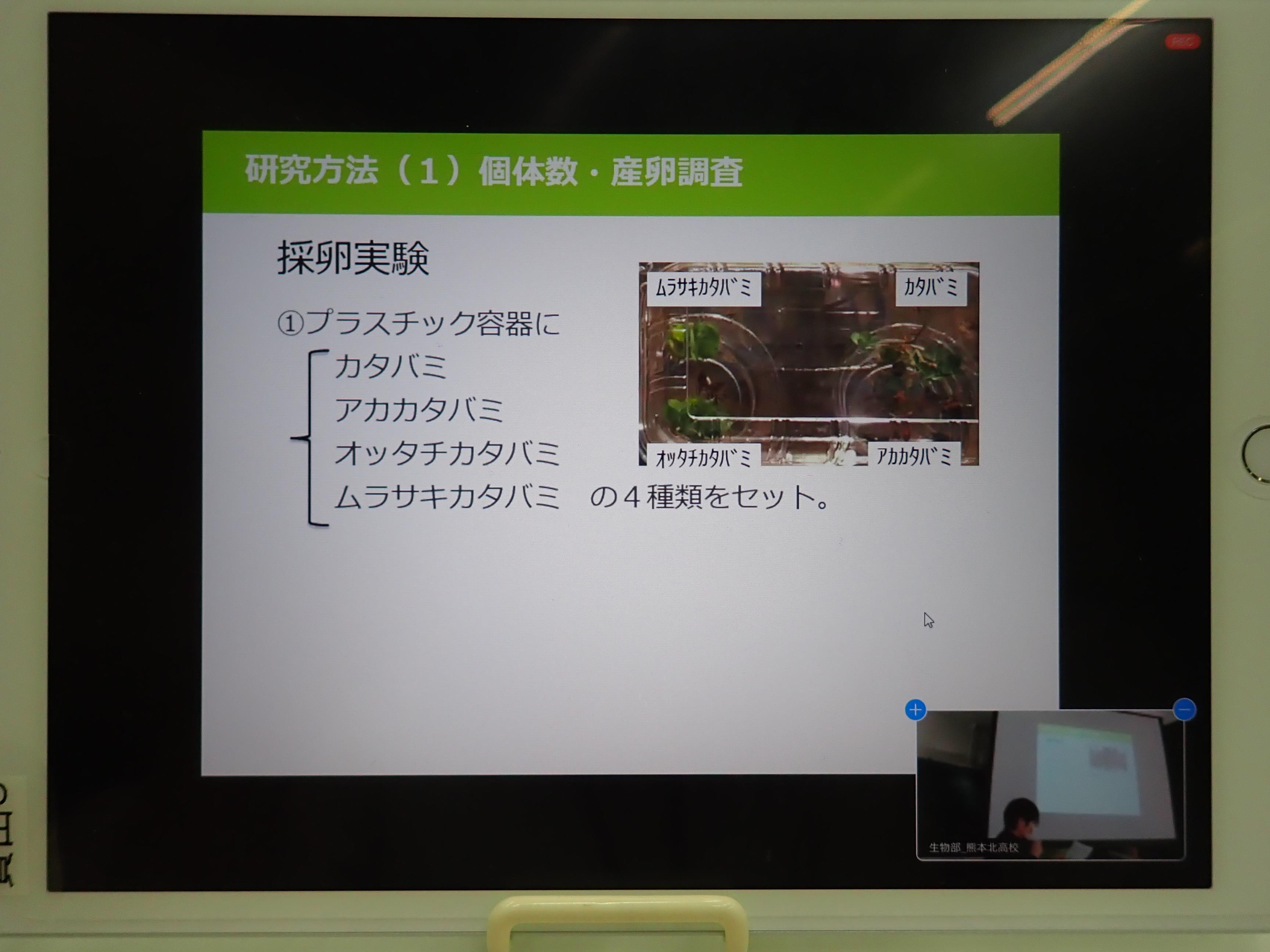

|  | 熊本県立熊本北高等学校 生物部 | ヤマトシジミの食草の違いによる 産卵と成長の比較 |

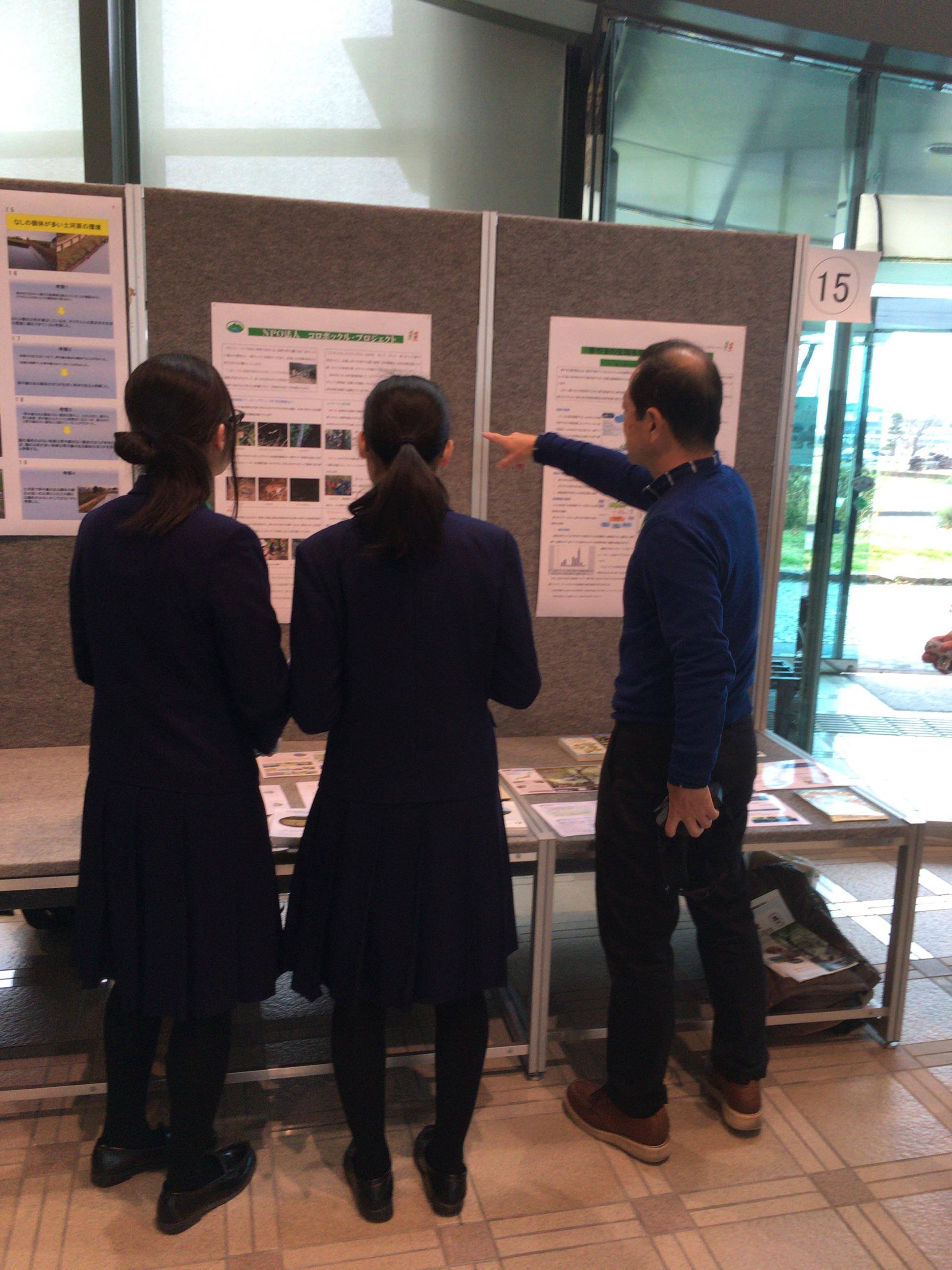

【質疑応答】 Q:外来種のオッタチカタバミは在来種のカタバミを駆逐しているのか? A:今のところ駆逐はしていないが、今後、可能性としてはありえる。 今回の研究結果ではヤマトシジミが在来種・外来種関係なく食していた(適応していた)ことが 分かった。  |  | NPO法人コロボックル・プロジェクト | NPO法人コロボックル・プロジェクトの活動 ~これまで・これから~ |

第3部 テーマトーク(15:00~16:00)「どうしたら伝わる?生物多様性」をテーマに、市民、いきもんネット登録団体、学校、行政機関など 多様な主体間で集団討論しました。 会場およびWebでシンポジウムに参加している人の「生物多様性」の認知度(言葉も意味も知っている人)は約60%と非常に高い結果でした。  | テーマトーク 「どうしたら伝わる?生物多様性」 |

【参加者からの意見(一部抜粋)】 (生物多様性を何で知ったか) ・仕事上、生物多様性に関わるので知った ・県RDB(レッドデータブック) ・NEWS ・大学のオープンキャンパス ・学校(生物基礎)の授業 ・今回のシンポジウム ・大学で言葉は知って、社会人で勉強した (生物多様性の認知度を上げるためにはどうしたらいいか)

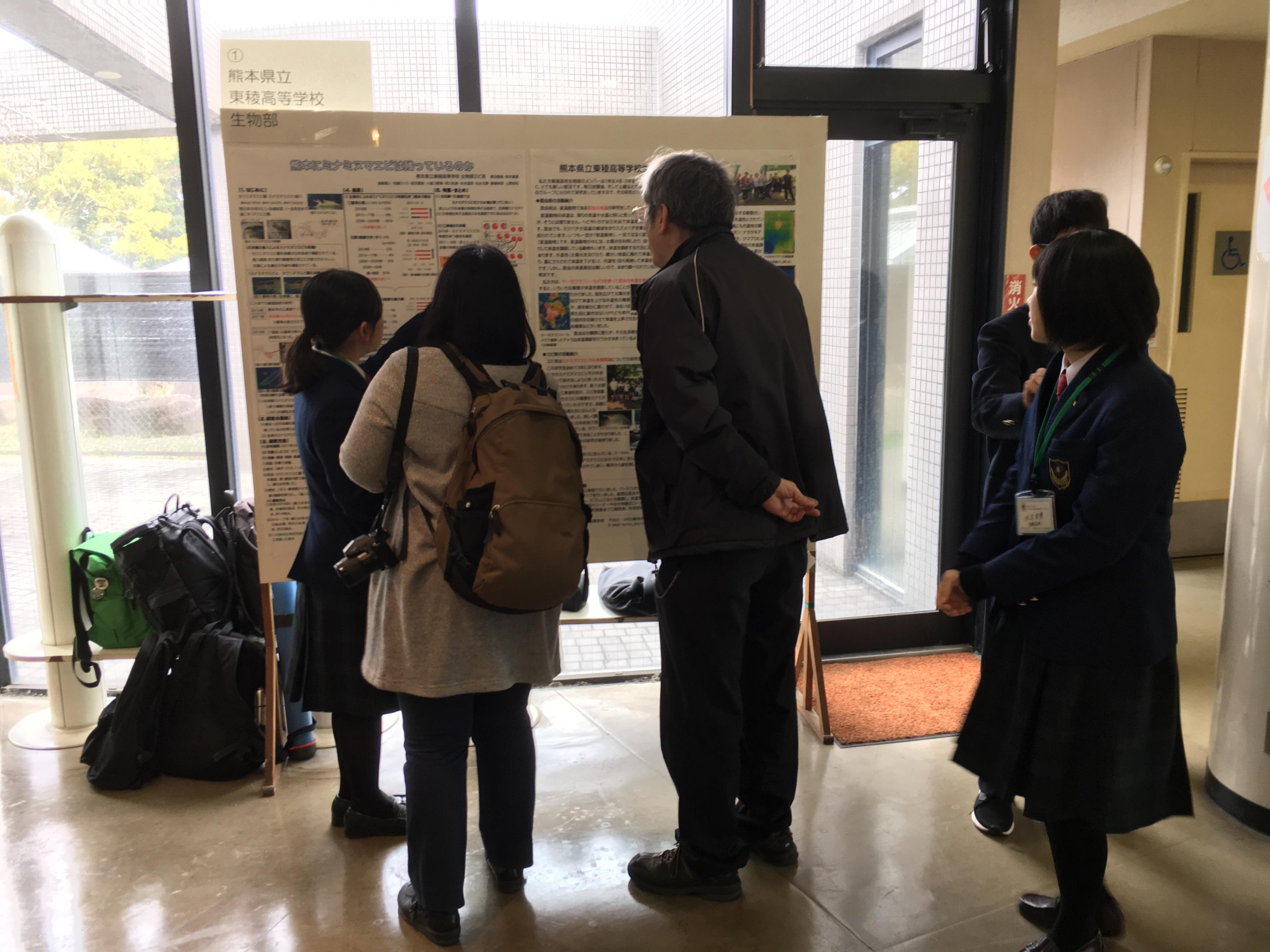

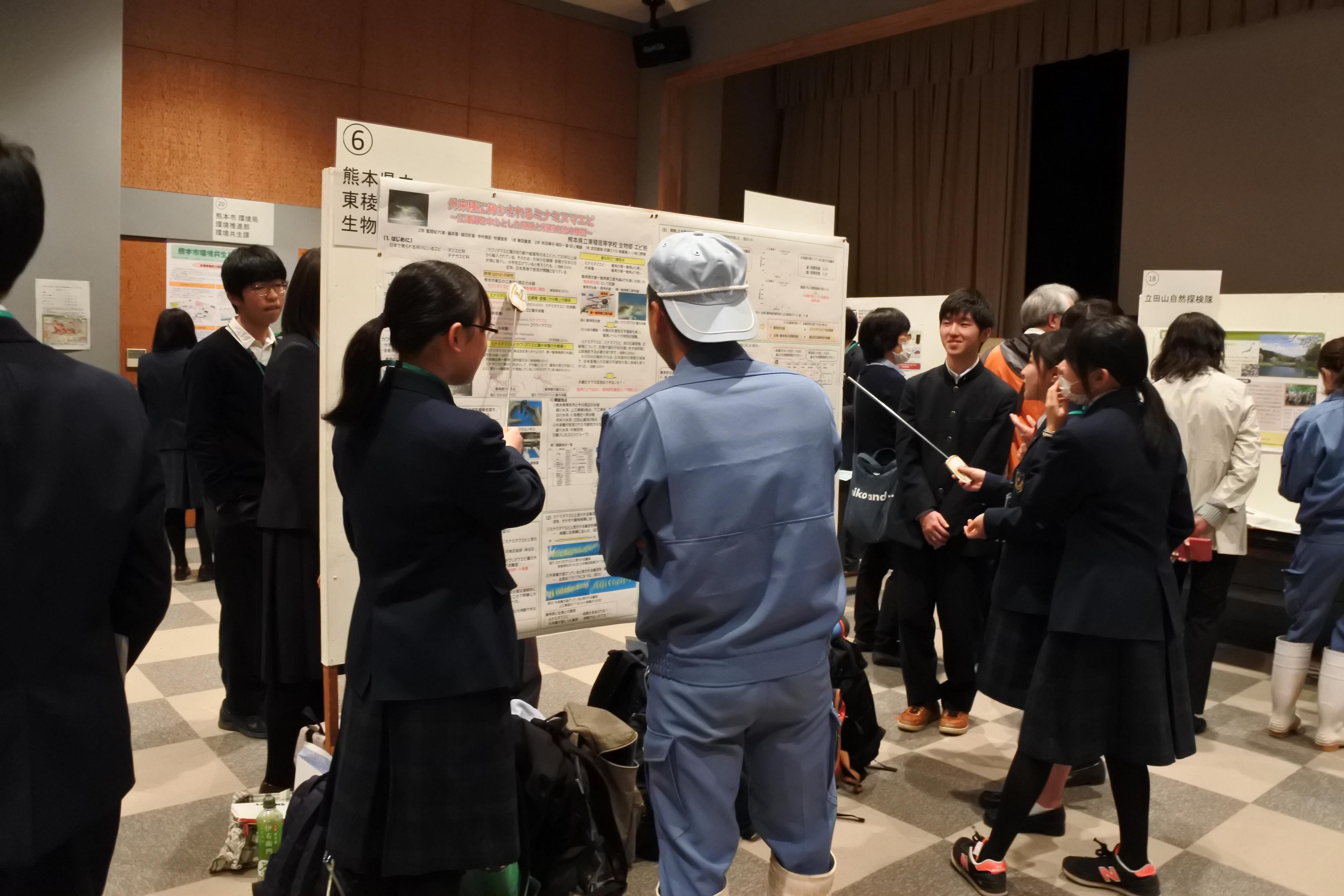

・地道な普及啓発が重要 ・ジビエ料理を取り入れて伝える ・興味がない人や企業、市役所内の他部署を巻き込む ・生物多様性の言葉の意味が難しいので、体験させることが重要 ・学校で配布しているタブレットを活用 ・CM・YouTube・SNSを活用 ・動植物園・博物館での観察会や工作会など身近なイベントに参加する ・食事の時にいただきますと言う意味(命をいただいていること)を身近なことと捉える ・昆虫観察会を実施し、身近な昆虫から生物多様性を学ぶ ・江津湖・立田山など自然豊かなフィールドに子どもたちを連れていく 令和元年度くまもとC生物多様性シンポジウム 令和2年(2020年)2月22日(土)開催予定でした「令和元年度くまもとC生物多様性シンポジウム」は新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念されるため、中止することにしました。 大変申し訳ございませんがご了承くださいますようお願いいたします。 (参考) 新型コロナウイルス感染症について 平成30年度くまもとC生物多様性シンポジウム平成31年3月17日(日)、「くまもとC生物多様性シンポジウム」を開催しました。今年は、熊本市動植物園を会場とし、市民活動団体や学校、企業、行政機関など18団体、総計67名の方が参加し、(1)ポスターセッション(2)基調講演及びパネルディスカッションを行いました。 (1)ポスターセッションの様子 それぞれの活動・研究について、ポスターを作成し活動発表を行いました。自分たちの活動を広く知らせることができる以外にも、他の活動団体の取組を知ることができ、発表者と聞き手の対話を通して新たな気づきなどがありました。  |  |  | | たくさんの方に参加いただきました。 | 高校生も大人も真剣です。 | ポスターは見やすいよう工夫していました。 |

(2)基調講演及びパネルディスカッション 熊本博物館学芸員の清水氏が「感じてみよう、身近な生物多様性」というテーマで約1時間、講演を行いました。また、パネルディスカッションでは、熊本市で生きものや自然をテーマに活動を行っている高校生や団体などが、生物多様性に関する取組の思いや今後の展望について、様々な意見を交わしました。 参加者の声(シンポジウムの感想など一部抜粋)

<学校からの意見>

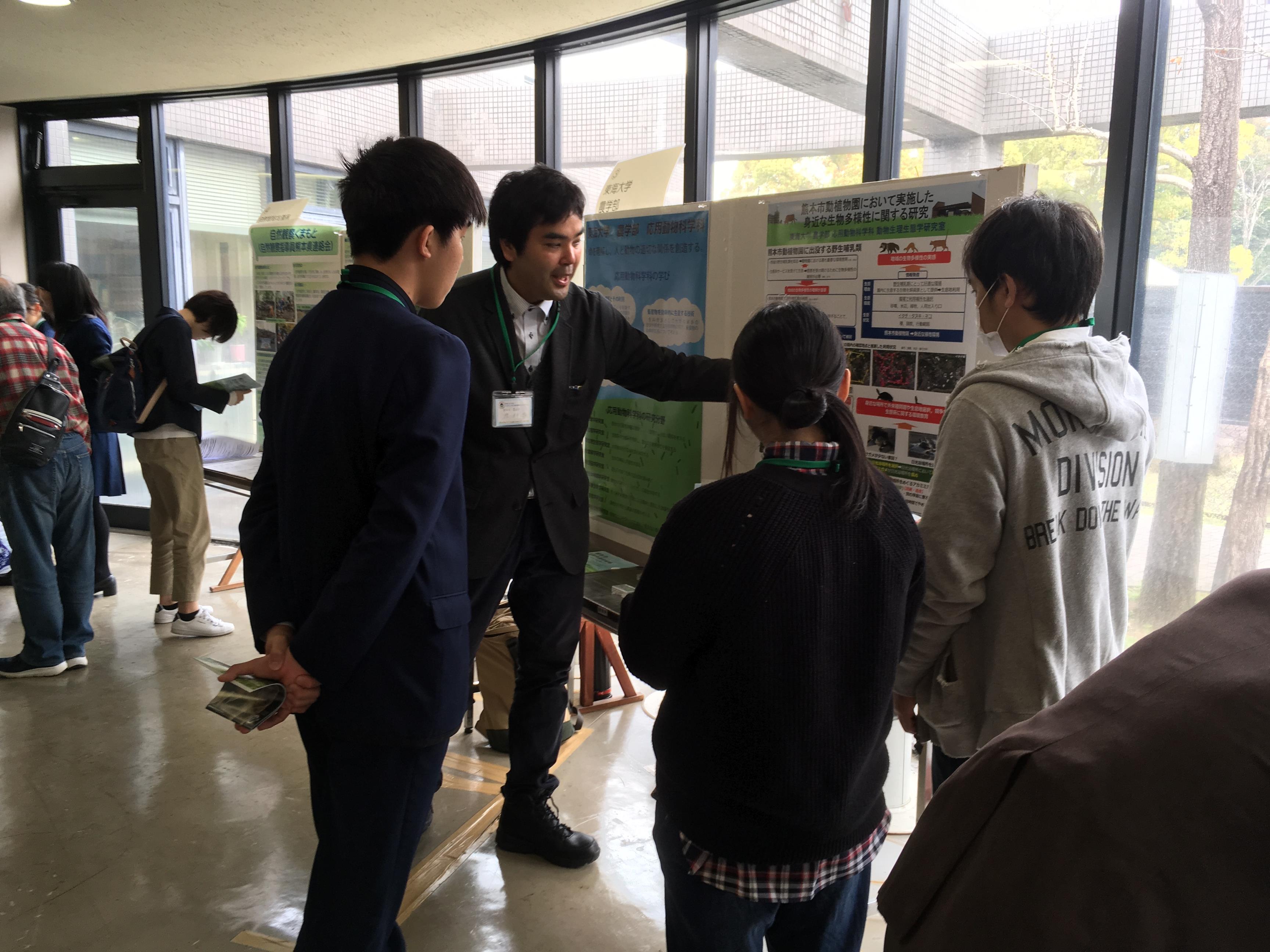

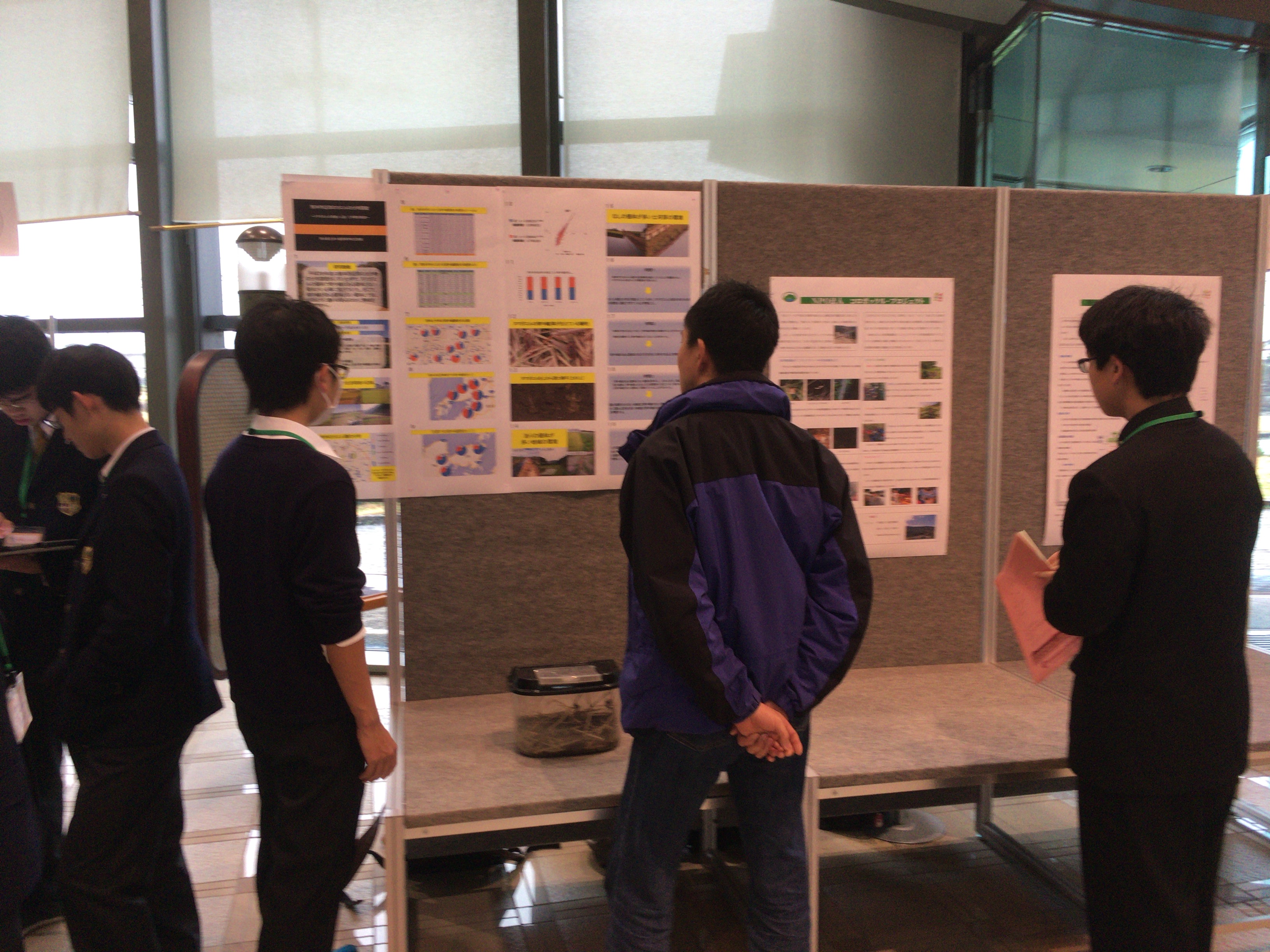

・人が住みやすいように人工的に開発された場所にも生物は住んでいたが、それを人間が壊してしまっているので、自分たちで今の環境を維持、更には増進していくべき。 ・とても興味深い研究や発表を聞くことができ、あまり知らない方々との繋がりを持つことができたので、いい時間になった。 ・良い活動なので、もっと多くの方々に来ていただきたい。 ・少し参加団体が少ないと感じた。 ・会場がやや閉鎖的だったので入りにくかった。 <企業、市民活動団体からの意見> ・今回の専門分野の自然環境団体の協力のもと、自然観察会などを開催してもいいかもしれない。 ・様々な立場や年齢層の方々が、生物多様性に関する研究・調査に携わっている様子がよくわかった。 平成29年度くまもとC生物多様性ミニシンポジウム 平成28年度に引き続き、平成30年3月、「くまもとC生物多様性ミニシンポジウム」を開催しました。 今年は、熊本市動植物園の動物資料館レクチャールームを会場とし、市民活動団体や学校、企業、行政機関など20団体、総計83名の方々に参加いただき、昨年度同様ポスターセッションとワールド・カフェを行いました。 ポスターセッションの様子 生物多様性に関する取組を参加者同士で知ってもらうことを目的としてポスターセッションを行いました。参加者は熊本の生きもの、自然というテーマで活動、研究をしており、工夫を凝らした展示、ポスターを興味深く見ていました。  |  |  | | ポスターセッションの様子。たくさんの方に参加いただきました。 | 実物展示など興味を引く展示に参加者同士盛り上がっていました。 | 高校生の大人顔負けの説明は、見応え・聞き応えがありました。 |

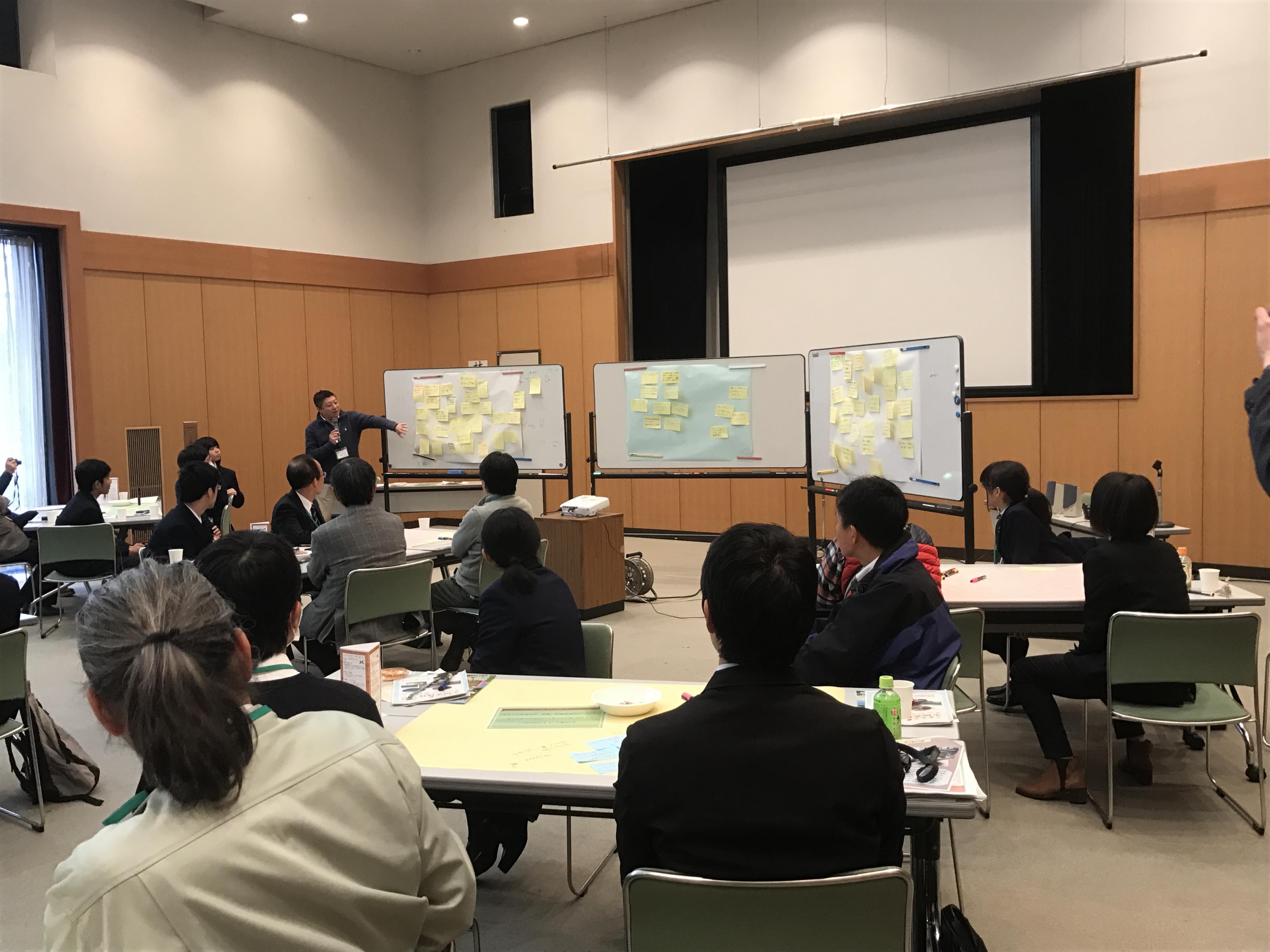

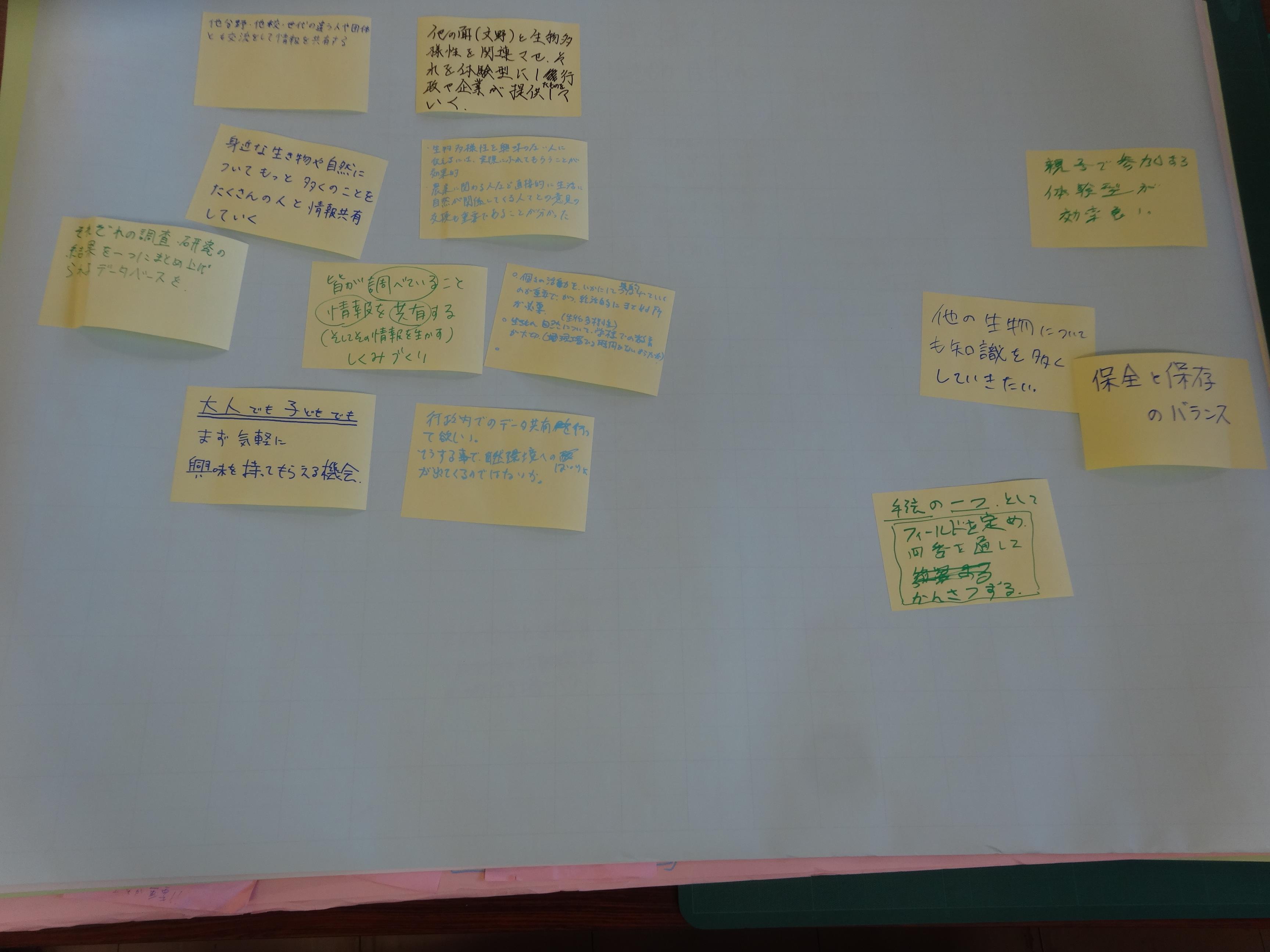

くまもとCワールド・カフェの様子 参加者同士の交流の促進を目的として、平成28年度と同様のワールド・カフェを行いました。 ワールド・カフェとは、固い会議のように緊張するものではなく、カフェのようにリラックスした雰囲気の中で、立場や活動内容、年齢など様々異なる参加者がテーマについて自由に意見を出し合い、相互に理解を深めることを目的としたグループディスカッションのようなものです。 今年度は、 「 今、あなたが活動・研究をしている、生きもの・自然・生物多様性の取組について、 他の人たちと一緒になってやってみたいこと。」 をテーマに、自由に意見交換を行いました。  |  | | 今回のワールド・カフェでは、1テーブル6人で話し合いました。 | 1回あたり20分と長いようで短い時間で、自己紹介を踏まえつつテーマについて話し合ってもらいました。 |

|  | | その後、各テーブル1人を残し、自由に席替えをし、違うメンバーで再度自己紹介を交えテーマについて20分話し合ってもらいました。3回メンバーを入れ替えることで、より多くの参加者と意見交換をしました。 | 中には、自己紹介で白熱する場面も見られましたが... |

|  | | 立場や活動内容、年齢等異なりますが、「生きもの、自然、生物多様性」という同じテーマで活動、研究をしている参加者同士とても楽しそうに話し合いをしていました。 | 実施後、何名かの参加者の方に今回のワールド・カフェのテーマや感想について発表をしてもらいました。 |

ワールド・カフェ終了後、今回のテーマで感じたことなど、1人1枚ずつ紙に書いてもらいました。 <今回のテーマで感じたこと(一部抜粋)> ・他の人が行っている調査のフィールドでも調査したい。そして、似たような研究をしている人同士その情報を共有できるようにしたい。 ・子どもにどのように伝えればよいのか...。普段考えないようなことを話し合えてよかった。 ・高校生もさる事ながら中学生の参加をうれしく思いもした。中→高とテーマをつなぎながら取り組みさ れている事を伺い心強く思った。専門家の目からみれば、まだまだという点もあるかもしれないが、様々な視点での取り組みは貴重な財産であり、多くの人達と共有できればいいなと思った。 ・自分たちの研究が“生物多様性”という視点で臨めば、研究の幅が広がりそうな気がした。 など 参加者の声(ミニシンポジウムの感想など一部抜粋) <学校からの意見>

・内容については、自分が知らないものも多く、参考になったものが多かった。

・他の学校の取組や団体の方たちがどのようなことを行っているか、分かってとてもためになった。 <企業、市民活動団体からの意見> ・いろんな分野で活動されている方と話しができてつながりができた。またこれからも一緒に活動することになりとても楽しみである。 ・みなさんの活動を詳しく聞くチャンスなので、全部ポスターを見る時間が欲しい。会場時間を早目にしてその時間をとったらどうか。場所は良かったと思う。 <行政機関、その他からの意見> ・学生の参加が多く、活気があって良かった。 ・高校生のポスターはそれぞれまとまっていてよかった。調査の重点や考察のポイントが良くわかった。 平成28年度くまもとC生物多様性ミニシンポジウム 平成29年2月、「くまもとC生物多様性ミニシンポジウム」というイベントを開催しました。

このミニシンポジウムは、熊本市内を拠点として生物多様性に関する活動・研究をしている市民活動団体や学校、関係する企業や行政機関など16の団体、総計49名の方が参加しました。 熊本市内では、市民や企業、市民活動団体など様々な主体が生物多様性に関連する取組をし、各々素晴らしい活動を展開しています。しかし、一方で市全体としての生物多様性の認知度や理解度は低い状態にあり、今後生物多様性に関する取組を推進するためにも、次世代の育成や情報の発信不足等の課題も抱えています。 そこで、今回いろいろな立場、世代間がつながり、生物多様性に関連する取組を共有し、各々の立場・視点からの生物多様性に関する意見交換を通じて、今後の取組を広げていくことを目的に開催することとなりました。

今回のミニシンポジウムでは、主にポスターセッションとワールド・カフェを行いました。参加者の生物多様性に関する取組をお互いに知ってもらうためのポスターセッションと、生物多様性に関する一つのテーマについて、自由に話し合うワールド・カフェを行いました。 このポスターセッションは、生物多様性に関する取組を参加者がお互いに知ってもらうことを目的に行いました。事前に参加者の方々には普段活動している取組をポスターにまとめてもらい、ポスターセッションを通じて立場や活動内容、世代も異なる他の参加者に説明をしてもらいました。  |  |  | | ポスターセッションの様子。それぞれ興味のあるポスターを訪れて、質問や意見交換をしていました。 | 高校生が大人に研究内容を説明している様子。 | 大人が学生に生物多様性に関する取組を説明したりと、普段あまり交流する機会のない方々が、それぞれの取組を知る良い機会になりました。 |

くまもとCワールド・カフェの様子 ワールド・カフェとは、固い会議のように緊張するものではなく、カフェのようにリラックスした雰囲気の中で、参加者がテーマについて自由に意見を出し合い、相互に理解を深めることを目的としたグループディスカッションのようなものです。 今回、「くまもとのいきもの、自然、生物多様性について、もっとやってみたい!もっとこうしたい!こうなりたい!!」というテーマで、立場や活動内容、年齢など様々異なる参加者同士が話し合いをしました。  |  | | 参加者のほとんどの方はワールド・カフェがはじめて。そのため、まずはワールドカフェの流れについて説明がありました。 | 説明後、ワールドカフェがスタートしました。参加者は立場や活動内容、年齢などが様々異なるため、まずはお互いの自己紹介から。 |

|  | | 自己紹介後、テーマについて自由に話し合いをしてもらいました。 | 15分程度話し合った後、各テーブル1人を残し、自由に席替えをし、違うメンバーで再度テーマについて話し合いをしてもらいました。それを2回繰り返し、多くの参加者と意見交換をしました。 |

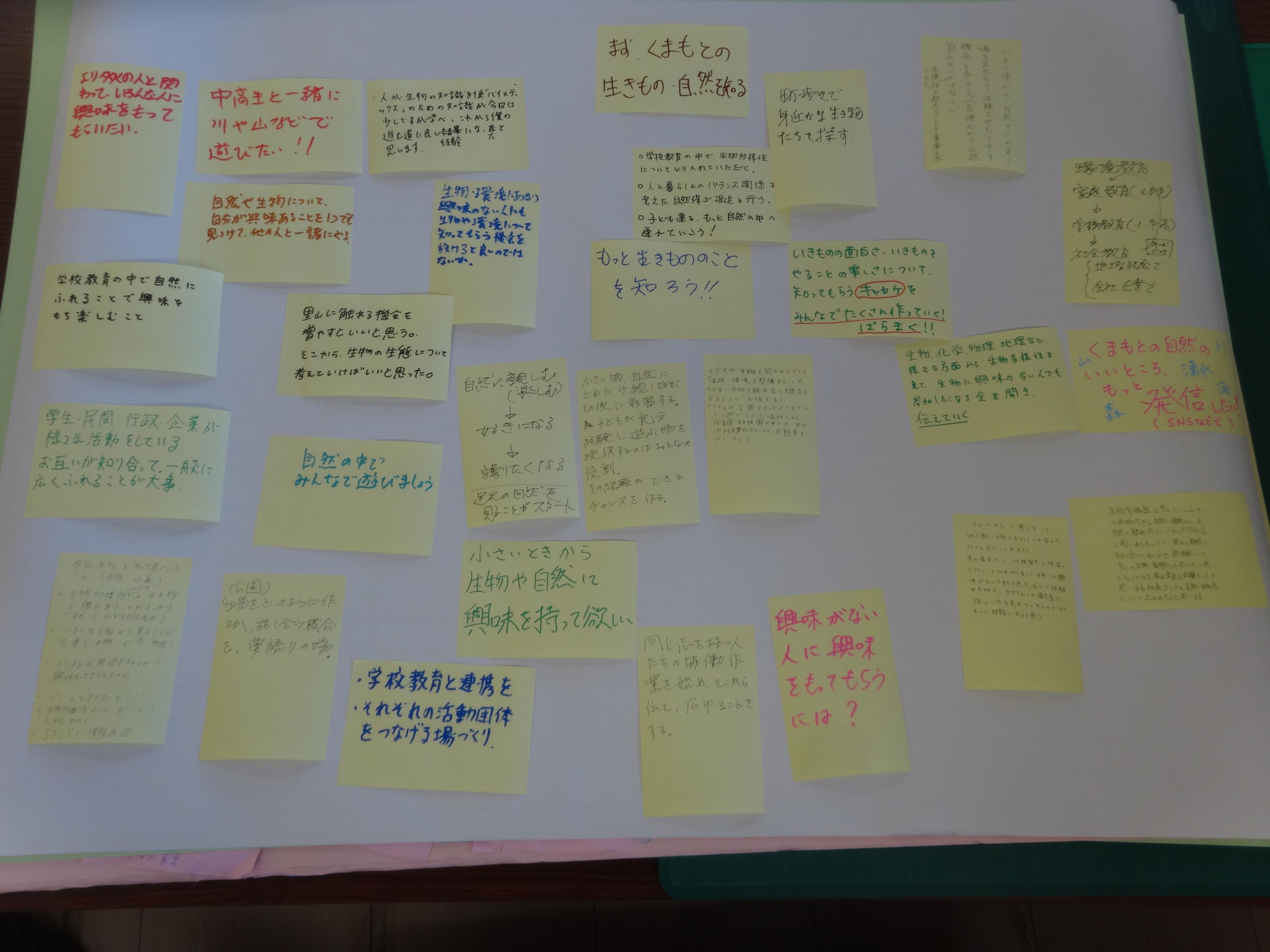

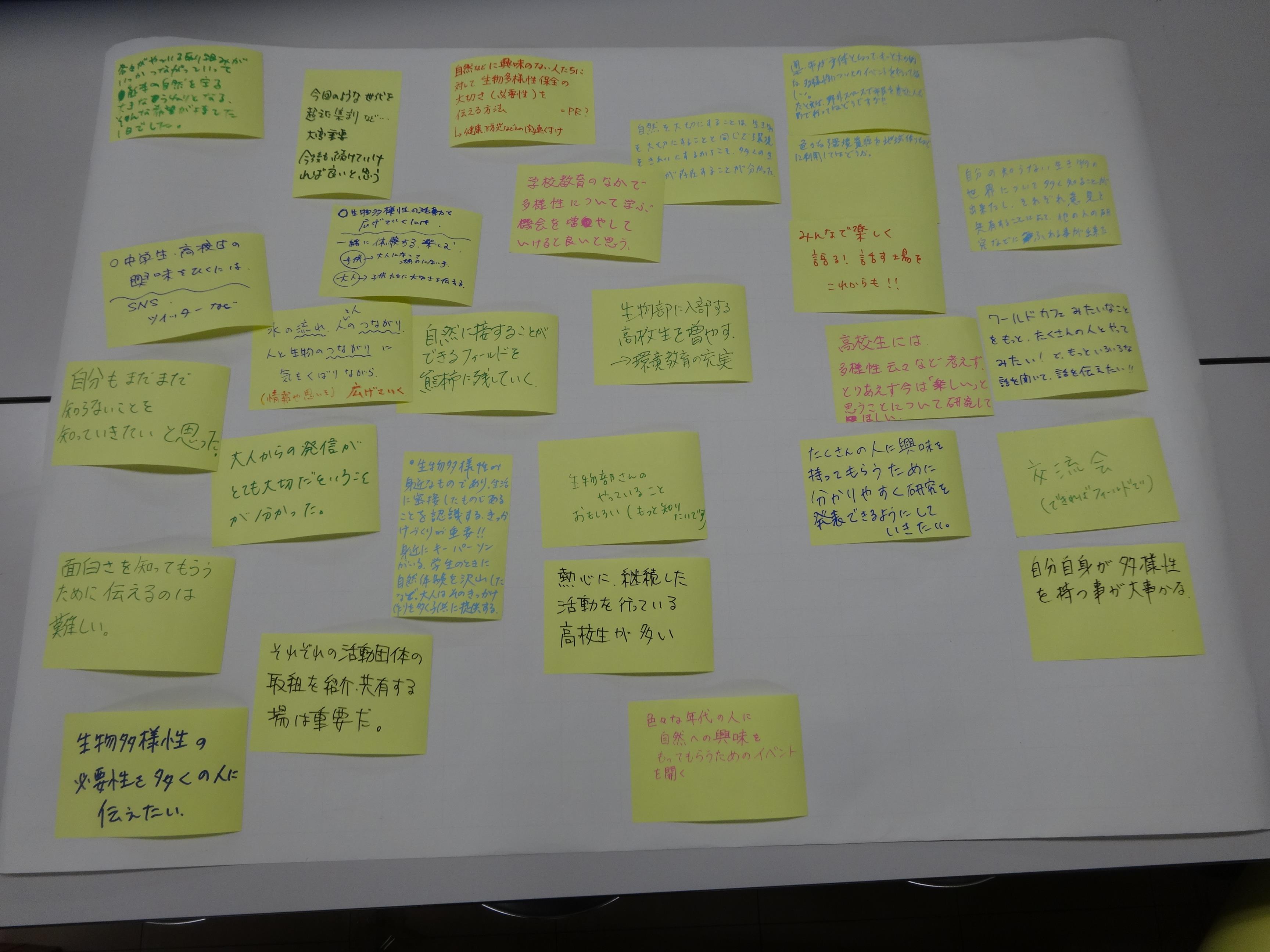

|  | | 最初、緊張して話が堅くなっていましたが、時間を重ねるにつれて、みなさん自由に、そして楽しそうに意見交換をしていました。 | 意見交換終了後、今回のテーマで感じたことやワールド・カフェの感想など、1人1枚ずつ紙に書いてもらい、模造紙に集めました。 |

|  | | 紙に書いてもらった意見の中で、参加者の方から何人か発表もしてもらいました。 | 参加者の方に書いてもらった紙を集めた模造紙。(その1) |

|  | | 参加者の方に書いてもらった紙を集めた模造紙。(その2) | 参加者の方に書いてもらった紙を集めた模造紙。(その3) |

参加者の声<ポスターセッションについて> ・高校生の研究の内容など、とても興味深く、おもしろかった。

・知らなかった企業や団体の取り組みポスターに触れ、参考になった。

・もっと詳しくそれぞれの活動を知りたい。

・学生や専門家、企業、団体などのさまざまな意見や質問を聞くことができ、参考になった。

・多くの方と交流ができ、良かった。

・楽しかった。このような活動が活発になれば良い。

・今後、広げるための対策を(マスコミ公開など)

・展示ブースに名前を書いてほしかった。

・ポスターと製作者を一致させたかった。

・パネル間の距離が少し狭かった。 など

<くまもとCワールド・カフェについて> ・色々な所属、立場、年齢の方々と意見交換する機会がなく、とても新鮮で、参考になった。また、

自分の意見を話すことも、改めて考えをまとめるということにつながった。

・高校生の参加が多かったことがとても良かった。そして、高校生の活動や意見がとても興味深く、力強く感じた。

・大人が話す時間が長く、もっと学生の意見を聞きたかった。

・課題を設定し、解決策を考えるほうが分かりやすい。

・答えを出さない、まとめないのではなく、答えを出さない、まとめなくても良いとしたほうが良い。まとめた方が連帯感が生まれたかも。

・今後広く参加を募る場合は、集まりやすい場所のほうが良い。また、野外などでやってみてもおもしろそう。

・もう少しずつ時間が長くても良かった。

・様々な年齢、所属の方と話が出来る機会をもっと増やしてほしい。 など |