マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

国民一人ひとりに個人番号(マイナンバー)を付番し、複数の機関に存在する個人情報を同一人の情報である確認を行うための社会的基盤となるものであり、国民の利便性向上や、行政運営の効率化を図ることを目的とした制度です。

◆個人番号(マイナンバー)は、数字12桁(法人番号は13桁)の番号です。

◆原則として、一度指定された個人番号(マイナンバー)は生涯変わりません。

◆申請により、個人番号カード(マイナンバーカード)が交付されます。

◇制度の詳細については、以下のホームページからご確認ください。

▶デジタル庁ホームページ (外部リンク)

(外部リンク)

▶地方公共団体情報システム機構 (外部リンク)(マイナンバーカード総合サイト)

(外部リンク)(マイナンバーカード総合サイト)

◇以下の記事(政府インターネットテレビ・国のホームページ)で、動画やイラストで分かりやすく紹介されていますので、是非ご覧ください。

マイナンバー制度

▶:マイナンバーまるわかりガイド (2022年7月)

▶:国民の皆様へ マイナンバーカード取得・利用に関するメッセージ(河野デジタル大臣) [動画](2022年8月)

マイナンバーカードの「メリット」

▶:メリットいっぱい!マイナンバーカード (2022年7月)

デジタル庁 ホームページ (外部リンク)

(外部リンク)

マイナンバーカードの「安全性」

▶:マイナンバーカードのセキュリティって大丈夫なの? (熊本市長大西一史がデジタル大臣河野太郎に聞く)(2022年11月)

市政だより12月号記事 (PDF:498.3キロバイト)

市政だより12月号記事 (PDF:498.3キロバイト)

▶:持ち歩いても大丈夫!マイナンバーカードの安全性 (2022年7月)

デジタル庁 ホームページ (外部リンク)

(外部リンク)

▶:マイナンバー・マイナンバーカード この2つのちがいは? (2022年7月)

デジタル庁 ホームページ (外部リンク)

(外部リンク)

よくある質問(FAQ)

▶:よくある質問 マイナンバーカードについて

・ デジタル庁 ホームページ (外部リンク)

(外部リンク)

・ 地方公共団体情報システム機構

(外部リンク) (マイナンバーカード総合サイト)※チャットボット機能あり

(外部リンク) (マイナンバーカード総合サイト)※チャットボット機能あり

マイナンバーカードの利活用について

マイナ保険証の登録・利用について

マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードを健康保険証として登録する必要があります。

以下の4つの方法のうち、いずれかの方法でご登録下さい。

お問合せ マイナンバー総合フリーダイヤル ☎0120-95-0178(お問合せの詳細についてはこちら (外部リンク)をご参照ください。)

(外部リンク)をご参照ください。)

マイナ免許証の登録・利用について

令和7年3月24日から、マイナンバーカードを運転免許証として利用できる運用が開始されています。

運用の詳細については、下記リンク先のホームページをご参照ください。

マイナンバーカードの運転免許証利用(デジタル庁ホームページ) (外部リンク)

(外部リンク)

マイナ免許証を利用するには、マイナンバーカードを運転免許証として登録する必要があります。

登録における手続の詳細については、下記リンク先のホームページをご覧ください。

マイナ免許証の概要と手続(熊本県ホームページ) (外部リンク)

(外部リンク)

マイナンバーカードのスマートフォン搭載について

2025年6月24日から、マイナンバーカードをiPhoneで利用できる「iPhoneのマイナンバーカード」が利用できるようになりました。

「iPhoneのマイナンバーカード」は、iPhone(Appleウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカードです。

実物のマイナンバーカードを取り出したり、かざしたりすることなく、お持ちのiPhoneで、簡単、安全かつ便利に、顔や指紋での認証(Face IDやTouch ID)で、各種サービスをご利用いただけます。

本市の窓口におけるiPhoneのマイナンバーカードの利用については、検討している段階ですので、

各種申請については引き続きマイナンバーカードが必要となりますので、ご注意いただきますようお願いします。

詳細については、下記リンク先のホームページからご確認ください。

「iPhoneのマイナンバーカード」の提供を開始しました(デジタル庁HP) (外部リンク)

(外部リンク)

iPhoneのマイナンバーカードを使える場所と使いかた(デジタル庁HP) (外部リンク)

(外部リンク)

マイナンバーを活用した「情報連携」について

・ 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で個人情報をやりとりすることです。(平成29年11月13日よりマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始)

・ 各種申請の際に、マイナンバーを申請書等に記入することで、市民の方が市役所に提出する必要があった添付書類が一部不要となります。

<平成29年11月13日以降の事務の取扱い>

マイナンバーの独自利用事務について

マイナンバー独自利用事務とは

当市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務に(以下「マイナンバー独自利用事務」という。)について番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

このマイナンバー独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)当市の届出については こちら(外部リンク)をご覧ください。

こちら(外部リンク)をご覧ください。

マイナポータルについて

「マイナポータル」とは?

子育てや介護など、行政手続のオンライン窓口です。オンライン申請のほか、行政機関等が保有するご自身の情報の確認や、行政機関等からのお知らせ通知の受信などのサービスを提供しています。

マイナポータルを利用するには

マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカード、ICカードリーダライタ、パソコンやマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンなどが必要です。

動作環境や利用方法など詳細は下記リンクからご確認ください。

マイナポータルでできること

情報提供等記録表示(やりとり履歴)

あなたの情報が、行政機関間でどのようにやりとりされたかを確認することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用

マイナンバーカードを健康保険証として利用する際の事前登録ができます。

ぴったりサービス

子育てや介護などの一部の事務手続きで、行政サービス検索やオンライン申請、申請書の作成ができます。

公金受取口座の登録・変更

パスポートの取得・更新

引越しの手続き

※現在、本市が提供する一部の特定個人情報について、マイナポータルで閲覧できない場合や確認することができる情報が最新のものではない場合があります。その詳細や当該情報の確認方法などについては次のページをご確認ください。

(1)

事業者の方へ

事業者は、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。

事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。

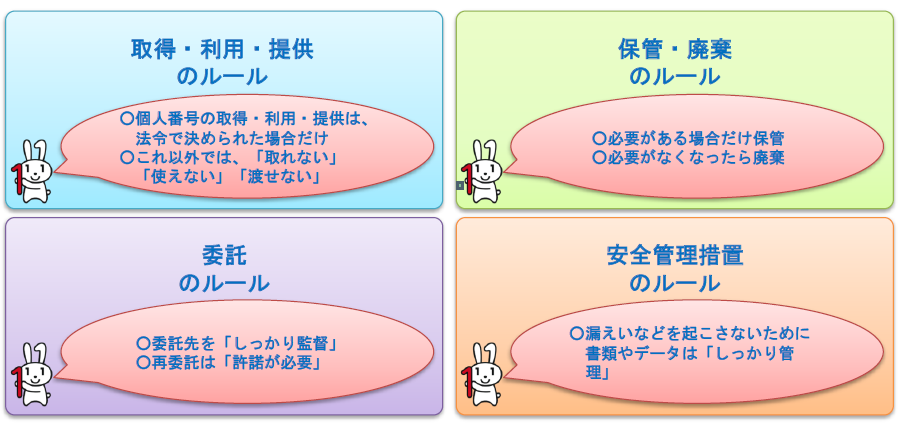

マイナンバーを取り扱う際には、4つのルールを守りましょう!

取得する際に注意すること

○マイナンバーを従業員などから取得する際には、本人確認(次の(1)(2)の確認)が必要です。

(1)マイナンバーが間違っていないかの確認

⇒マイナンバーが書いてある「住民票の写し」や「個人番号カード」で確認

(2)身元の確認

⇒顔写真が付いている「個人番号カード」又は「運転免許証」などで確認

○マイナンバーを従業員などから取得する際には、個人番号がどのような目的で利用されるのかを伝えましょう。

○マイナンバーを取り扱う者、取扱手順、保管場所などを決めておきましょう。

万が一、マイナンバーが漏えいしてしまった場合には…

1.漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置

(1)事業者内部における報告及び被害の拡大防止

(2)事実関係の調査及び原因の究明

(3)影響範囲の特定

(4)再発防止策の検討及び実施

(5)委員会への報告及び本人への通知

※マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーの変更をお住いの市区町村に請求できることを、事案に応じて、本人に説明することも考えられます。

2.個人情報保護委員会への報告

(1)個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるもの(義務規定)

特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告することが法令上の義務となっています(番号法第29条の4第1項)。個人情報保護委員会規則で定める次の事態に該当する事案を知った後、個人情報保護委員会ウェブサイトに設置している報告フォーム (外部リンク)に事実関係、再発防止策等の所定の事項を入力し、速報、確報の2段階で報告をお願いします。

(外部リンク)に事実関係、再発防止策等の所定の事項を入力し、速報、確報の2段階で報告をお願いします。

(2)漏えい等又はそのおそれのある事案その他の番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案((1)に該当するものを除く。努力義務)

(1)に該当しない漏えい等事案においても、特定個人情報を取り扱う事業者は個人情報保護委員会に報告するよう努めるものとされています。

報告は、(1)同様、個人情報保護委員会ウェブサイトに設置している報告フォーム (外部リンク)より行ってください。

(外部リンク)より行ってください。

3.本人への通知

2.(1)に規定する場合には、原則として、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨の通知が必要です。(義務規定) 通知方法についてはこちら (外部リンク)をご確認ください。

(外部リンク)をご確認ください。

お問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル(5番) 0120-95-0178

熊本市マイナンバーカードコールセンター 096-277-1869 (応答時間:平日8時30分~17時15分)