要介護の原因となる「転倒」に気を付けましょう!

「要介護」となった主な原因の一つに、「骨折・転倒」があります。暮らしの中での転倒予防に取り組みましょう!

○環境面での転倒予防

・早朝から午前中、夜間の暗い時間帯に注意

・動線は普段から整理整頓し、不要なものを置かない

・敷物はたるみを直し、可能であれば両面テープ等で固定

・必要なところに手すり、滑り止めを取り付ける

・自分の足のサイズに合った履物、靴底は滑りにくいものを選ぶ

※ 熊本市では、高齢者の方が住宅のバリアフリー改修工事(手すり・段差解消等)を行う際の工事費用の一部を補助しています。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。

高齢者住宅バリアフリー化改修費補助金 / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)

○身体面での転倒予防

「歩行能力、バランス能力、筋力」の低下を防ぐ。能力を高めることが大切。

下記に自宅でできる筋力アップ運動等を紹介していますので、是非、取り組んでみてください!

自宅でも簡単にできる筋力アップ運動

ご自宅でもできる筋力アップの簡単な運動を紹介しますので、ぜひ毎日取り組んでみてください!

熊本市が作成した、生活不活発病予防のための啓発動画が見れます。

毎日の生活にちょっとずつでも運動を取り入れてみましょう!

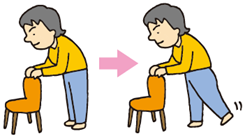

1 足の後ろ上げ

(1)両足を少し開き、いすから少し離れて立ちます。

両手でいすの背をつかみ、上体だけ45度ほど前に傾けます。

(2)片足をゆっくり後ろに上げます。

このとき、ひざが曲がらないようにするのがポイントです。

(3)1秒間かけて、ゆっくり元の姿勢に戻します。

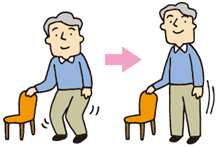

2 4分の1スクワット

(1)両足を肩幅よりも少し広めに開いて立ちます。

(2)上体をまっすぐにしたまま、「1・2・3・4」と4段階にわけ、ゆっくりとひざを曲げて腰を落とします。

4分の1くらいの軽めの屈曲で十分です。

(3)➁と同様に「1・2・3・4」でゆっくりとひざを伸ばし、元の姿勢に戻ります。

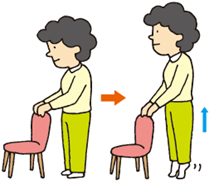

3 つま先立ち

(1)軽く両足を開き、いすから少し離れて立ちます。

(2)つま先を軸にして「1・2・3・4」でゆっくりとかかとを上げ、「1・2・3・4」でゆっくりとかかとを下ろします。

※バランスが取りにくいときは、いすの背や壁に手をそえて行うとよいでしょう。

『コツコツ身(巳)になる!運動手帖』について

ついに「運動手帖シリーズ」も第5弾となる『コツコツ身(巳)になる!運動手帖』を作成しました。

今回も転倒・骨折予防編!前回お伝えしきれなかった骨粗しょう症についてになります。骨粗しょう症のリスクや治療薬についてわかりやすい内容です。

骨作りに必要な食事や、自宅で出来る骨活運動、お口と骨の関係についてすぐにでも取り組める情報もあります!

手帖は、各区役所の福祉課または、お近くのささえりあで配布しています。

※過去の運動手帖はこちら

第3弾  レッツトライ運動手帖 (PDF:1.22メガバイト)

レッツトライ運動手帖 (PDF:1.22メガバイト)

筋力トレーニングと合わせて効果アップ、毎日の食事のポイント

熊本市が作成した、生活不活発病予防のための啓発動画が見れます。

毎日3食をきちんと食べて、バランスの良い食生活を心がけましょう!

(1) 1日3食を規則正しく、バランスのよい食生活を!

朝・昼・夕の食事を規則正しくとると、生活にもリズムが生まれます。

毎食に、主食(ごはん、パン、麺など)と主菜(肉、魚、卵、大豆製品など)、副菜(野菜料

理など)をそろえると栄養バランスがよくなり、「エネルギー」と「たんぱく質」と「ビタミン・ミネラル」

を効率よくとることができます。外食や市販の惣菜を利用する場合も、バランスのよい食事を心がけましょう。

また、薬味や香辛料、だしのうまみなどを上手に利用し、塩分を控えましょう。

(2)上手に栄養補給を!

一度に少しずつしか食べられない人は、間食を利用して上手に栄養補給しましょう。

ヨーグルトやチーズなどの乳製品や果物がおすすめです。

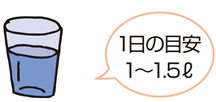

(3)水分補給も忘れずに!

高齢になると喉が渇く感覚も鈍くなるため、脱水症状を起こしやすく心筋梗塞や脳梗塞の原因になることもあります。

運動の前後は特に気をつけ、起床後や外出前など、こまめな水分補給を心がけましょう。

(4)食べて元気にフレイル予防!

厚労省が作成した、フレイル予防ための啓発用動画やパンフレットが見れます。

1日3食しっかり食べて、フレイルを予防しましょう。

歯と口腔の健康づくり

熊本市が作成した、生活不活発病予防のための啓発動画が見れます。

毎日の歯磨き、その他の口腔ケアも取り入れて、感染予防のために、お口の健康にも心がけましょう!

■口腔ケアで感染症ブロック! お口はウィルスの入口です。

歯周病菌がもつ酵素はウィルスを活性化させ、感染症にかかりやすくなることがわかっています。

感染症を予防するためには、日頃からお口の中を清潔に保つことが重要です。

※詳細は下記からご覧下さい

〇あなたにピッタリな歯のみがき方を探してみよう!

【日本歯科医師会:8020TV動画】

https://www.jda.or.jp/hamigaki/

■口の働きが衰えてませんか?自己チェックして「お口のトレーニング」に挑戦!

高齢になると、食べ物がかみにくくなったり、むせたり食べこぼすなど、歯と口の機能が衰えてきます。

ささいな衰えを見逃さないように、早速「オーラルフレイル・チェック」をしてみましょう!

〇オーラルフレイル「あてはまるものはありますか?」

【日本歯科医師会】

https://www.jda.or.jp/pdf/oral_flail_leaflet_web.pdf

お口の周りの筋肉を動かすことで、食べる力や飲み込む力がつき、お口の機能を高めることができ、

脳への適度な刺激を与えることから、表情もイキイキとします。

早速、今日からお口の筋トレに挑戦し、ずっと笑顔で健康長寿を目指しましょう!

※詳細は下記からご覧下さい!

〇お口の機能を高める体操

〇動画「お口のトレーニング」

【日本歯科医師会:8020TV動画】

https://www.jda.or.jp/tv/15.html