環境教育施設

環境全般

環境について広く学べる場所を紹介します。

開館の状況は施設のホームページでご確認ください。

※施設名をクリックすると当該施設のホームページにアクセスできます。

食品や環境衛生に関する検査機関であると同時に、科学実験や自然観察などを取り入れた『体験型』の環境学習会の企画運営を行っています。また、学校やPTA、地域の団体などからの依頼により、出前講座(支援事業)にも積極的に取り組んでいます。

人文系、自然系の資料を収蔵・展示し、プラネタリウムを併設している総合博物館です。

「未来へつなぐ熊本の記憶」をコンセプトに、熊本の歴史・文化や自然について紹介しています。

プラネタリウムでは、美しい星空と迫力ある映像で、天文や宇宙のことについて楽しむことができます。

また、子どもから大人まで学ぶことができる講座を定期的に開催しています。

■熊本市動植物園 (外部リンク)

(外部リンク)

動物ゾーンには、ゾウ、キリンなど、子どもたちに人気のある動物達や、孫悟空のモデルといわれる金絲猴(キンシコウ)などの珍しい動物を見ることができます。

植物ゾーンでは、熱帯植物が鑑賞できる大温室のある花の休憩所や、植物について質問できる緑の相談所などがあります。芝生が広がり、園内の花畑には春には菜の花、秋にはコスモスが一面に咲くほか、四季折々の花が楽しめます。観覧車などの遊機具がある遊園地ゾーンも併設されています。

上下水道

水道に関して広く学べる場所を紹介します。

水の科学館は事前予約不要です。開館の状況は施設のホームページでご確認ください。

※施設名をクリックすると当該施設のホームページにアクセスできます。

上下水道や地下水について、展示物での体験や実験イベントを通して楽しく学べる施設です。水の旅パスポートを使って5つの国を旅しながら、私たちの暮らしに欠かせない水について学んでみませんか!

上水道施設

施設見学ができる上水道の施設です。上下水道局では24時間安全でおいしい水を届けています。施設見学を通して水道のしくみや水の大切さ、熊本市の水道水の特徴などを学ぶことができます。

※施設名をクリックすると当該施設のホームページにアクセスできます。

市内全体の約4分の1を供給している健軍水源地では、地下水を水道水として家庭に送る仕組みを見ることができます。

※健軍水源地は改修工事中のため、施設見学は休止しています。

■八景水谷送水場・水道記念館 (外部リンク)

(外部リンク)

大正13年(1924年)に初めて熊本市の水道が整備されてから、今日まで私達の生活を支え続けています。

実際に職員が働いている庁舎です。

下水道施設

施設見学ができる下水道の施設です。浄化センター見学を通して、下水道のしくみを学習できます。また、出前講座のメニューと組み合わせての見学も出来ます。

施設見学は事前予約が必要です。詳しくは熊本市上下水道局ホームページ (外部リンク)をご覧ください。

(外部リンク)をご覧ください。

※施設名をクリックすると当該施設のホームページにアクセスできます。

■中部浄化センター (外部リンク)

(外部リンク)

熊本市で最初にできた浄化センターで、市中心部の処理を受けもっています。市内を流れる白川、坪井川の水質を守るとともに、処理水を農業用水として利用するという全国でも類を見ない大きな特色を持っています。

■東部浄化センター (外部リンク)

(外部リンク)

熊本市で2番目にできた浄化センターで、市東部地区の処理を受け持っています。市民のオアシスとして、安らぎと潤いを与えている加勢川(江津湖)の豊かな水環境と、快適な暮らしを守るため、その果たす役割は、年々大きくなってきています。

■西部浄化センター (外部リンク)

(外部リンク)

熊本市西部地区を受け持つ浄化センターで、熊本港の近くの白川河口にあり、市南西部地区一帯の処理を受け持ち、井芹川や坪井川の水質保全の役割を担っています。

■南部浄化センター (外部リンク)

(外部リンク)

熊本市で3番目にできた浄化センターとして、市南部を中心とした地域の処理を受け持っています。

この地域は田園地帯が広がり、加勢川や天明新川の水質を守る役割を担っています。

また、平成25年(2013年)4月から、下水汚泥固形燃料化施設の運用を開始しました。

■城南町浄化センター (外部リンク)

(外部リンク)

平成22年(2010年)3月の合併に伴い、熊本市で5番目の浄化センターとなりました。

旧城南町地区を受け持ち、浜戸川や緑川の水質保全に寄与し、都市基盤の充実を図る重要な役割を担っています。

緑

緑に関する施設

こちらの施設は事前予約不要です。開館の状況は施設のホームページでご確認ください。

※施設名をクリックすると当該施設のホームページにアクセスできます。

■立田山憩の森

市街地に残された貴重な自然緑地です。植物、昆虫、野鳥など多種多様な動植物が生息しており、立田山全体が「野外博物館(ミュージアム)」のようになっています。森林の状況や施設、観察ポイントによって4つの観察コースを設けています。

■香りの森

「森の都のまちづくり」を推進するために、市民の皆様が、樹木や草花の香りを楽しみ、憩う場及び緑を大切にすることを学ぶ場として整備した施設です。

ごみ・リサイクル

※施設名をクリックすると当該施設のホームページにアクセスできます。

ごみの焼却はもとより、ごみを新たなエネルギー資源と捉え、ごみの焼却により発生した熱を利用した発電等、積極的に省資源・省エネルギーの推進を図っています。

燃やすごみ、可燃性の大型ごみ、資源化処理の伴う可燃残さ及び収集運搬業者や排出者が自ら搬入する可燃性ごみを焼却処理する施設です。

焼却灰や家庭から排出される不燃物を埋立処分する施設です。

ごみの分別とリサイクルの必要性について考えてみませんか!

こどもエコクラブ

幼児(3歳)から高校生まで誰でも参加できる、自分たちができる、身近な環境活動に自由に取り組むクラブです。

全国で、約10万人の子どもたちとその活動を支える2万人のサポーター(大人)が、地域に根ざした活動を行っています。

環境活動をする仲間(3歳~18歳)と、活動を支えるサポーター(18歳以上)が集まれば、どんなグループでも参加OK!

本市のこどもエコクラブの活動の様子は、こどもエコクラブ からご覧ください。

からご覧ください。

地下水・上下水道

地下水

人口74万人の熊本市は水道水源の全てが地下水です。これは、人口50万人以上の都市としては日本唯一で、世界でも稀少な都市です。

地下水は、阿蘇に降った雨が、熊本市まで地下を約20年の歳月をかけてゆっくりと流れて作られます。その間に、ミネラル分や炭酸分がバランスよく溶け込み、おいしく体にやさしい天然水になるのです。

自然や先人の知恵による地下水を守るために、市町村の枠を超えて、市民・事業者・行政などが一体となって取り組んでいます。

皆さんも地下水の成り立ちを学び、地下水を守るために自分自身ができることを考えてみませんか?

地下水の流れ

出前講座

水保全に関する講座を実施しています。

ご希望される場所(学校・公民館・会議室等)に伺って、熊本の地下水の成り立ちや節水、熊本水遺産などについてお話しします。

オンラインでも可能です。電話もしくはメールでお尋ねください。

※上記のほかに、小学生を対象とした「節水チャレンジ小学校」もあります。詳しくは水保全課(電話096-328-2436)まで。

くまもと「水」検定

クイズ形式で熊本の水に関する基本的な知識を習得できます。3級試験は初級レベルで3択の30問、70点以上が合格です。

費用は無料です。オンラインや郵送による受験なのでクラスや学年単位で自由な時間に取組めます。毎年子どもから大人までたくさんの方が受験しています。詳しくはくまもと「水」検定 をご覧ください。

をご覧ください。

公益財団法人 くまもと地下水財団の事業紹介

74万熊本市民が使用する地下水は、熊本市だけがその恩恵を受けているだけではありません。熊本市を含む熊本地域11市町村が、地域全体で一つの地下水盆を共有しており、そこから得られる地下水で、約100万人の住民の生活用水をはじめ、農業や工業用水等として利用されています。

地下水保全対策の実施に取り組み、地下水環境の改善を図る観点で、公益財団法人くまもと地下水財団は設立されました。

熊本県、熊本地域11市町村、住民、民間事業者、農業団体などが協働で様々な取組を行っています。

※熊本地域11市町村:熊本市、菊池市(旧泗水町・旭志村)、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町

くまもと地下水財団ホームページ (外部リンク)

(外部リンク)

アジア・太平洋水サミット

令和4年(2022年)4月23日・24日の2日間、「第4回アジア・太平洋水サミット」が熊本城ホールをメイン会場として開催されました。

「持続可能な発展のための水~実践と継承~」をテーマに、日本を含む30か国が参加しました。

このサミットは、アジア太平洋地域における、水に関する様々な課題の解決を図るための水の国際会議で、アジア太平洋地域(49か国)の首脳・閣僚級を含むハイレベルを中心に、水問題に対する認識を深め、その解決に向けた行動を促します。

詳しくは第4回アジア・太平洋水サミット 熊本市ポータルページ をご覧ください。

をご覧ください。

アジア・太平洋水サミットロゴマーク

上下水道

- 熊本市の水道は、大正13年(1924年)の給水開始以来、水源の全てに地下水を使用していることが大きな特徴です。

- 地下水は、取水井戸から汲み上げられ、滅菌した後、配水池に送られます。

- 配水池から家庭までは、高台の配水池から高低差を利用して水をお届けする自然流下式と、平地にある配水池から配水ポンプの力で水をお届けするポンプ加圧式の2通りの配水方法があります。

- また下水道は、道路や水路に汚れた水がたまることを防ぎ衛生的です。汚れた水を浄化センターで処理してから流すので、川や湖、海が汚れるのを防ぐほかに、大雨の際には道路や住宅地に降った雨をすばやく下水道管(雨水管・合流管)で排除することにより、街を浸水から守る役割もあります。

- 浄化センターで処理した水は、センター内の機器用水や場内散水等として、また、農業用水として再利用もされています。処理の過程で発生する汚泥は固形燃料・肥料・セメントとして、消化ガスは発電のための燃料として再利用するなど、下水道には、多くの利用可能な資源・エネルギーがあります。

生活に密着した上下水道の仕組みや役割を学んでみませんか?

出前講座

上下水道に関する講座を実施しています。ビデオや実験等をまじえて上下水道について解説します。グループ・家族・学校など人数は問いません。費用は無料です。時間や場所・内容等、お気軽にご相談ください。

出前講座について詳しくは、熊本市上下水道サービス公社ホームページ 上下水道出前教室 (外部リンク)をご覧ください。

(外部リンク)をご覧ください。

講座名 | 担当課 | 電話番号 |

|---|

水道出前講座 おいしい水がみなさんの家に届くまで | 熊本市上下水道サービス公社 | 096-288-7462 |

下水道出前講座 下水道の役割や仕組みについて | 熊本市上下水道サービス公社 | 096-288-7462 |

水の循環出前教室 水道と下水道について一緒に学びましょう | 熊本市上下水道サービス公社 | 096-288-7462 |

下水道いろいろコンクール

9月10日の「下水道の日」にあわせて、下水道に対する理解と関心を深め、その活用と普及を促進するため、日常の生活の中で下水道に関するいろいろな事柄について自由に発想・表現した作品を募集する「下水道いろいろコンクール」の熊本地区での審査、表彰を行っています。

詳しくは、熊本市上下水道サービス公社ホームページ 下水道いろいろコンクール (外部リンク)をご覧ください。

(外部リンク)をご覧ください。

施設見学バスツアー

熊本の水にゆかりのある地を巡り、「日本一の地下水都市くまもと」の水の豊かさや素晴らしさ等について学び、地下水100%で賄われている熊本市の水道の仕組みや、使用後の浄化方法等についての理解を深めていただくためのバスツアーを実施しています。

詳しくは、熊本市上下水道サービス公社ホームページ 施設見学バスツアー (外部リンク)をご覧ください。

(外部リンク)をご覧ください。

過去のツアーの様子です。

生きもの、自然、生物多様性

生物多様性とは 、「生きものたちの豊かな個性とつながり」のことです。

地球上には未知のものも含めると約3,000万種とも推定される多様な生きものがいます。この生きものたちは、食べたり食べられたりするように、虫が花粉を運ぶことで植物は受粉して実をつけるように、生きものの死がいを微生物が分解して豊かな土壌ができるように、様々な関係で互いに網目のようにつながりあっています。

こうしたつながりと、地形や気候など様々な条件が重なって、森林や草原、川や湖、海洋、干潟など多様な生態系が形づくられています。私たち人間も含め、全ての生きものが生態系の一員としてこの中で生きています。そして、水田のような、人間の営みがあって成り立ってきた生態系もあるのです。

こうした、様々なつながりと相互の働きがあって、酸素の供給など、人間も含めた全ての生命が生きる基盤が整えられています。また、私たちが食べているものは全て生きものです。健全な生態系は、食料や安全な飲み水の確保には欠かせません。また、私たちは、豊かな自然とふれあうことで心の安らぎを得ることもあります。

こうした自然や生きもののつながりは、長い歴史の中で培われてきたものです。そして、地域それぞれに独特の姿が形づくられ、多様な文化が育まれたのです。

ところが、今、世界的にかつてないスピードで生物の絶滅が進行しているなど、人間活動を原因とする生物多様性の損失が深刻な問題となっています。それは日本でも、そして、熊本市でも例外ではありません。

生物多様性は、私たちの暮らしを支えている、そして、その地域固有の魅力・財産として、不可欠なものといえます。こうした生物多様性と私たちの関係を改めて認識し、熊本市のかけがえのない財産を将来の世代に引き継いでいくために、今、市民全員の知恵と想像力で未来の姿を描き、取り組んでいくことが重要です。

イベント

熊本市の生きものや自然を守り、未来に引き継ぐため、生物多様性の保全や持続可能な利用に関する自主活動に取り組む市民活動団体や事業者主催による自然、生物多様性関係のイベントを中心に掲載しています。生きもの調査や自然観察、自然体験などに興味のある皆様、参加してみませんか?

詳しくは、生きもの、自然、生物多様性関係のイベント をご覧ください。

をご覧ください。

セミ調査

市民参加型のセミ調査です。どこにどんなセミがいたかを報告してください。

毎年調査を継続し、セミの種類や分布状況を分析して、環境の変化を評価していきます。

詳しくは、熊本市セミ調査 をご覧ください。

をご覧ください。

外来生物の脅威

外来生物が入ってしまうと、在来生物(もともとその地域にいる生物)が食べられたり、在来生物の生育環境を奪ったり、えさの奪い合いをすることで、在来生物の数が減少し絶滅してしまいます。

また、人にかみついたり、畑を荒らしてしまったりという、人間への直接的な被害もあります。

熊本市では21種類の特定外来生物が確認されています。

詳しくは、特定外来生物について をご覧ください。

をご覧ください。

○主な特定外来生物

|  |  |

オオクチバス(ブラックバス) | アライグマ | オオキンケイギク |

ごみ減量・リサイクル

熊本市で発生するごみの量は、平成9年度(1997年度)の約33万7千トンをピークに減少傾向にありますが、ここ数年は横ばい傾向にあり、ごみの量を削減することは、経費の削減だけでなく、環境工場や埋立処分場といった施設も長く使用できるといったメリットがあります。ごみの量を削減することで持続可能な社会づくりに貢献できます。

皆さんも、ごみの量を減らすために何ができるか考えてみましょう。

また、分別したごみが、どのように処理されていくのかを知っていただくことで、分別の意義を理解していただくことにもつながると思います。

このページでは、ごみやリサイクルについて紹介します。

ごみ減量・リサイクル教室

職員が小学校や中学校に出向き、ごみ減量やリサイクルについて基本的なことを、分かりやすく話します。

各クリーンセンター啓発推進班までお問い合わせください。

西部クリーンセンター(096-329-8803)、東部クリーンセンター(096-365-4343)

出前講座「ごみの減量とごみ出しルール 私たちにできる循環型社会づくり」

ご希望される場所(学校・公民館・会議室等)に伺って、ごみの減量とリサイクルに関する講座を実施します。

お住いの区役所総務企画課までお問い合わせください。

中央区役所総務企画課(096-328-2610)、東区役所総務企画課(096-367-9121)、西区役所総務企画課(096-329-1142)、南区役所総務企画課(096-357-4112)、北区役所総務企画課(096-272-1112)

出前講座について詳しくは

熊本市生涯学習情報システム (外部リンク)

(外部リンク)をご覧ください。

燃やすごみの行方

皆さんがごみステーションに出した燃やすごみは、環境工場に運ばれ焼却処分されます。

燃やすときに発生する熱エネルギーで水を温めた蒸気で発電した電力を市の施設で使用したり、温水を近くのビニールハウスに送り花や野菜の栽培に使用したりしています。

燃やした後の灰は埋立処分することになりますが、埋立処分する前に、灰から鉄、亜鉛、銅などの金属を抽出し、残りはセメント原料にするなど、埋立処分する灰の量もできるだけ減らしています。

西部環境工場についての動画です。建物内の設備の紹介動画です。

西部環境工場のごみ焼却の仕組みを解説した動画です。

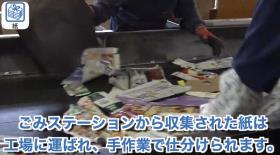

紙、プラスチック製容器包装、資源物、ペットボトルの行方

紙、プラスチック製容器包装、資源物、ペットボトルは、新たな製品の原料としてリサイクルされています。

リサイクルはたくさんの人の手作業で成り立っています。

皆さんがルールを守ってきちんと分別することで、作業する人のケガを防ぎ、効率よくリサイクルできます。

|  |  |

紙の仕分け作業 | プラスチック製容器包装の仕分け作業 | 資源物の仕分け作業 |

以下の動画は、分別の仕方の解説と、実際にリサイクルしている様子を撮影したものです。

この他にも動画があります。詳しくは、

熊本市youtubeチャンネル (外部リンク)

(外部リンク)をご覧ください。

埋立ごみについて

埋立ごみは、扇田環境センターに運ばれ埋め立てられます。

埋め立てる量をできるだけ削減し貴重な資源を再利用する観点から、埋立ごみの中に含まれる金属の部分や、小型家電製品の中に含まれる希少金属(レアメタル)をリサイクルするため、埋立ごみの中から探し出して回収しています。

|

扇田環境センター全景 |

環境保全

熊本市では、市内8か所で大気汚染の原因となる物質の濃度などを24時間365日測定しながら、大気の状況を監視しています。

|  |

| 水道町測定局 | 秋津測定局 |

大気汚染物質で環境基準が定められている物質は、二酸化硫黄、二酸化窒素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、一酸化炭素及び微小粒子状物質の6項目です。これらのうち、光化学オキシダント及び微小粒子状物質(PM2.5)については、大陸からの影響等により基準を超過する場合があるため注視していく必要があります。

熊本市の状況は以下に公表しています。

ご希望される場所(学校・公民館・会議室等)に伺って、大気汚染の原因となる物質の解説や、対策などについて分かりやすくお話しします。

環境政策課(096-328-2427)までお問い合わせください。

出前講座について詳しくは 熊本市生涯学習情報システム (外部リンク)をご覧ください。

(外部リンク)をご覧ください。

地球温暖化

2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目指して

近年の猛暑や大雨などの異常気象は、二酸化炭素などの温室効果ガスが増え過ぎたことによる地球温暖化が原因といわれています。そこで、世界ではパリ協定に基づき、世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて2度未満に抑え、1.5度未満に抑える努力をするという目標を掲げています。この目標を達成するためには、2050年までに温室効果ガスの排出量と吸収量を差し引きゼロにする「温室効果ガス排出実質ゼロ(カーボンニュートラル)」を実現しなければなりません。

このようなことから日本でも2050年カーボンニュートラルを宣言しています。また、熊本市と近隣市町村で構成する熊本連携中枢都市圏でも「2050年温室効果ガス排出実質ゼロ」を宣言しています。

私たちも今、これまでの行動を見直し、一人ひとりが省エネルギーや再生可能エネルギーの利用など温室効果ガスの排出を減らすための行動に積極的に取り組んでいく必要があります。

まずは地球温暖化の現状を知ることが重要です。そして、温室効果ガス排出を減らすための行動に取り組みましょう。

出前講座

本市職員、地球温暖化防止活動推進員 による出前講座を行っています。地球温暖化は何が原因なのか、どのような影響があるのか、どうすれば対策できるか、などについて学びたい方はぜひお申込みください!

による出前講座を行っています。地球温暖化は何が原因なのか、どのような影響があるのか、どうすれば対策できるか、などについて学びたい方はぜひお申込みください!

講座名:「地球温暖化って、何だろう? 未来に向けて今私たちにできること」

講座対象者:小学生以上

費用:無料

お申し込みの際は、以下の申込書を脱炭素戦略課までご提出ください。

小学校での出前講座の様子

熊本城ホールでの出前講座の様子

副読本・教材

それぞれ画面の下にあるリンクをクリックするとダウンロードやページに移動します。

地下水・上下水道

くまもとの水についてかんがえよう。

熊本の水について考えながら学習できます。

対象:小学生向け

世界に誇る地下水都市・熊本

地下水保全に関する全般的な解説です。

対象:中学生以上

熊本市の水道

地下水が水道となって家庭に届く仕組みや安心・安全な水道を供給する様子をイラストや写真で分かりやすく学べます。

対象:小学校高学年以上

熊本市の下水道

下水道の役割、家庭などから排出された汚水が浄化センターできれいになる仕組みや、浄化センターの設備の案内などがイラストや写真で分かりやすく学べます。

対象:小学校高学年以上

上下水道のしおり

上下水道の制度や手続きについてまとめたしおりです。

対象:一般

生物多様性・生きもの

生物多様性副読本「いきものさがし」

自然のなかの生きものたちのつながりを分かりやすく解説しています。

対象:小学生向け

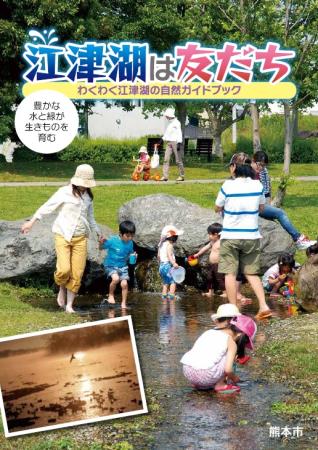

江津湖は友だち わくわく江津湖の自然ガイドブック

江津湖に生息するたくさんの生きものを写真付きで紹介しています。

また、生態系を脅かしている外来生物の紹介もあります。

対象:小学生以上

愛鳥教育 くまもとの野鳥

私たちの身近にいる鳥の紹介です。

(外部リンク)

(外部リンク)

温暖化対策ガイドブック

地球温暖化のことについて学べる『地球と私の未来のために環境のことを学ぼう“温暖化対策ガイドブック”』を作成しました。このガイドブックでは、地球温暖化の仕組みや現状、熊本市の取組などについてやさしく学べます。ご活用ください!

地球温暖化や気候変動について考えよう!

地球温暖化や気候変動について、こどもたちの意見やアイデアを書き込めるワークシートを作成しました。 学校の総合的な学習の時間や探究の時間などで、ぜひご活用ください。

食品ロス・ごみ・リサイクル

肥後のいっちょ残さん!熊本市食品ロス削減ハンドブック

食品ロスの現状や発生原因について、また、食品ロス削減に向けて私たちができることを、家のなか編と外出時編のそれぞれの場面ごとに分かりやすく紹介しています。

e-book版は

こちら

からご覧ください。

ごみとリサイクル

熊本市のごみの量や種類、出し方、ごみの行き先、リサイクルやごみを減らす工夫について学びましょう。

持続可能な開発目標(SDGs)

身近なところから始めるSDGsの取組例や、熊本で実際にSDGsに取り組んでいる人々の紹介です。

対象:小学校高学年以上