2025.11.6~7 第11回自治体シンクタンク研究交流会議を開催しました。

全国の自治体シンクタンク関係者が集まり、自治体シンクタンクのあり方や共通課題の改善方策などについて議論する自治体シンクタンク研究交流会議を、熊本市で開催しました。

詳しくは、第11回自治体シンクタンク研究交流会議を開催しました。 をご覧ください。

をご覧ください。

2025.10.24 麻生田小学校区で空き家実態調査結果の研究報告を行いました。

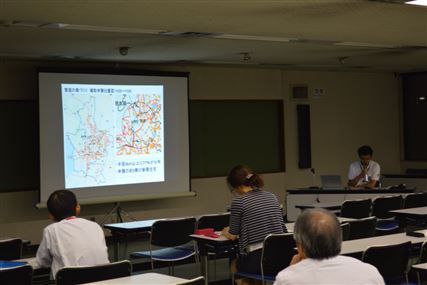

都市政策研究所では、2024年度に本市北区の麻生田小学校区で実施された地域住民による空き家実態調査について、調査結果をもとに分析・整理を行い、その結果を地域住民に報告しました。この調査は、町内ごとに空き家の位置(数)や状況を把握するもので、地域において空き家について考えるきっかけを作ることを目的としたものです。会場には高齢世帯を中心とした20名以上の地域住民の方々に加え、熊本市の空家対策課やまちづくりセンターの職員にもお集まりいただきました。

報告は分析を行った森研究員が担当し、まず麻生田小校区の人口や世帯数の推移などの現状を説明した後、校区内の空き家のうち約4分の1が、所有者が亡くなったまま相続手続きが行われていない「未相続状態」であったという分析結果を報告しました。未相続状態の建物は、所有者が不明確であることから、空き家となった際、管理が行き届かずに放置されやすくなると考えられます。そのため、問題となる放置空き家の発生防止には、早期の相続手続きや、地域全体で相続意識を高める予防的な取り組みが効果的と考えられることなどをご説明しました。

参加者の皆様には熱心に耳を傾けていただき、地域の現状や課題について共有する貴重な機会となりました。今後も、こうした調査や分析を通じて得られた知見を地域の皆様に役立てていただけるよう、情報発信や共有に努めてまいります。

2025.2.28 第15回都市調査研究グランプリ 優秀賞(実務部門)を受賞しました。

公益財団法人 日本都市センターが主催する「第15回 都市調査研究グランプリ(CR-1グランプリ)」で、藤井 可 併任研究員ほか5 名による「計量テキスト分析を用いた災害時における自治体産業保健対応マニュアル案の構築」が、実務部門において優秀賞を受賞しました。当研究所では 3 度目の受賞(実務部門では初)となります。

詳しくは、第15回都市調査研究グランプリ 優秀賞(実務部門)を受賞しました。 をご覧ください。

をご覧ください。

2024.1.31 第14回都市調査研究グランプリ 優秀賞(政策応用部門)を受賞しました。

公益財団法人 日本都市センターが主催する「第14回 都市調査研究グランプリ(CR-1グランプリ)」で、当研究所 本田 藍 博士研究員(会計年度任用職員)執筆の「熊本市における若い世代の食生活改善にむけた施策についての考察」が優秀賞(政策応用部門)を受賞しました。

詳しくは、第14回都市調査研究グランプリ 優秀賞(政策応用部門)を受賞しました。 をご覧ください。

をご覧ください。

2020.5.14 新型コロナウイルス感染症に対する3月上旬時点での熊本市民の声の緊急分析

都市政策研究所では、新型コロナウイルス感染拡大による熊本市の経済・市民生活再建のためには、市民の中にどのような不安や意見・要望等の課題があるのかを分析することが必要であると考え、熊本市が令和2年(2020年)3月上旬に実施したヒアリング調査により得られたテキストデータについての計量テキスト分析を行いました。

2020.2.13 第28回講演会事後研修会

都市政策研究所では、「SDGsを地域政策に活かす」と題し開催された第28回講演会での学びをさらに深めるため、事後研修会として、熊野 たまみ 氏を講師に迎え、「まちづくりを対話する~持続可能な地域をつくる『SDGs de 地方創生ゲーム』体験会~」と題した研修会を令和2年(2020年)2月13日に開催しました。熊野氏は「SDGs de 地方創生ゲーム」の公認ファシリテーターとして、各都市で開催されているイベントや体験会等において進行役を務められるなど、幅広くご活躍でいらっしゃいます。

研修会では、地方創生やSDGsの背景、概要等について説明いただいた後、「SDGs de 地方創生ゲーム」を開始しました。中山間地域に属する数万人の小さな「まち」の住民といった設定のもと、参加者は「行政職員」、「市民」、「商店主」など、各種プレーヤーに分かれ、自身の行動が12年後の「まち」の状況にどのような変化をもたらすのか、参加者はそれぞれのゴールに向けてゲームに取り組みました。ゲーム終了後は、SDGsイシューマップを用いて参加者自身が考える問題や課題等を考えることで振り返りの重要性や今後における気づきを提示し締めくくりました。

参加者からは、「ゲームを通してSDGsに関する理解を深めることができた。」、「人や政策など、様々な繋がりを作ることが重要であると感じた。」などの感想が聞かれ、参加者にとってSDGsに関する理解を深めるとともに、意識向上につながる研修会となりました。

2018.8.24 第22回講演会事後研修会

都市政策研究所では、「ラグビーワールドカップ2019、2020東京オリンピック・パラリンピックと熊本の地域活性化」と題し開催した第22回講演会での学びをさらに深めるため、事後研修会として、熊本県立大学総合管理学部教授である宮園 博光 氏を講師に迎え、「国際スポーツイベントを活用した熊本の地域活性化を考える」と題した研修会を平成30年8月24日に開催しました。宮園氏は音響情報工学・音響心理学の専門家ですが、一方で、日本ラグビーフットボール協会技術委員会審判部門の委員を務められるなど、ラグビーなどのスポーツを通した地域協働にも力を注いでいらっしゃいます。

研修会は、講演会での「スポーツとは」に呼応するように「ラグビーとは」から始まり、ラグビーワールドカップ2015の際のイギリス各地での取組事例を、豊富な画像や動画を交えて紹介していただきました。また、課題として、個々に進められている様々な企画の連携を今後考えていかなければならないといった話で締めくくりました。

参加者からは、「イギリスの雰囲気に刺激をうけた。熊本ももっと盛り上げたい。」「行政だけでなく、様々な組織や団体、個人とどう連携できるのか、もっともっと検討していきたい。」などの感想もあり、ラグビーワールドカップなどのメガ・スポーツイベントを熊本の地域活性化につなげて行きたいとの決意を新たにした研修会となりました。

2018.1.30 第21回講演会事前研修会

都市政策研究所では、「人口社会を希望に‐グローバル化の先のローカル化‐」と題して平成30年2月8日に京都大学こころの未来研究センター教授 広井 良典 氏による第21回講演会を開催するにあたり、平成30年1月30日に事前研修会を開催しました。

講師は千葉大学大学院在籍時に広井氏に師事し共著もある本研究所研究員の加藤壮一郎研究員が担当しました。広井氏の研究履歴に沿って、3つの研究論文を選出し、参加者には研修会前に1篇以上の論文を講読していただきました。事前研修会では、はじめに加藤研究員から3論文の概説、後半は論文毎にグループに分かれてのディスカッションを行い、最後にグループ毎の討論内容を発表し、加藤研究員からコメントをするという形で進行しました。

論文概説では、広井氏が日本の社会保障の研究を基盤に、特に近代化以降の「公-共-私」の領域における機能と変化から、人口減少社会では「共」領域である「地域」が、社会問題解決における「最適な空間単位」となるというテーマを中心に解説しました。論文を読むことに馴染みがなかった参加者も、「ディスカッションを通じて内容の理解が深まった」などの感想もあり、活発な意見交換がなされました。意見発表では「共」領域の活性化のため、市民の自発的な活動をどのようにしたら展開できるかなどの課題が提起されました。

「論文を読む機会自体が少ないので、このような機会は良いきっかけになる」との感想もあり、今後も論文講読等を通した市職員の能力向上に貢献できるような企画取り組んでいきたいと考えています。

2016.12.8 第16回講演会事後研修会

都市政策研究所では、「災害に負けない地域づくりを目指して~幅を持った社会システムの構築~」と題し開催した第16回講演会の内容を踏まえた事後研修会を、平成28年12月8日に東京農業大学環境科学部准教授である國井 洋一 氏を講師に迎え開催しました。

研修会では、第16回講演会の中で取り上げられた、私たちの生活空間を支えている“はかる”ことに関して、最近活用が進められている3次元測量に用いられている空間情報技術についてご紹介いただきました。

測量を基盤とし、GNSS(衛星測位システム)、GIS(地理情報システム)、リモートセンシング、デジタル写真測量、レーザー測量などといった新たな技術を取り込んだ空間情報技術は、全国各地で様々な自然災害が発生している昨今、災害情報をいち早くキャッチするためのツールとしても活用が進められています。また、最近はUAV(ドローン)の登場によって益々迅速な対応も可能となりつつあります。

事後研修会では、このような新たな技術に関し、デジタル写真やレーザースキャナによる3次元測量の仕組みを説明していただくとともに、國井氏が研修会当日に撮影してきた多くの熊本城の写真を使って、写真測量システムによる3Dモデル画像の作成をPC上で実演していただきました。また、歴史的建造物や公園、河川など様々な場所での活用事例についてもご紹介をいただきました。さらに、視覚AR画像や、ARを用いた景観シュミレーションといった最新の技術に関しても実例を示しながら紹介していただいたことで、空間情報技術を用いたツールについて理解を深めるとともに、その活用の有効性を実感することができました。

2016.1.27 第14回講演会事後研修会

都市政策研究所では、第14回講演会「デザイン・イノベーションの時代」の事後研修として、同講演会の講師を務めていただきました本間 康夫 氏(崇城大学大学院芸術研究科長・芸術学部デザイン学科 教授)をお迎えし、平成28年1月27日に事後研修会を開催しました。

第14回講演会では、様々な社会問題を解決するイノベーションの実現には、優秀なデザイナーが行っている思考プロセスである「デザイン思考」が効果的であることが紹介されました。「デザイン思考」とは既存の考え方の延長ではない問題解決策を見出すことのできる思考法のことで、「問題の本質に気づき」「考えながら」「試作品(試作案)を作成し」「その意図がうまく伝わったか(問題の本質をとらえているか)を検証する」というサイクルを回していくものです。

今回の事後研修では「“デザイン思考”を体験しよう!」というテーマで、「デザイン思考」を用いて熊本のこれからのまちづくりを考えるワークショップを開催しました。当日は庁内の様々な部署から16名の参加者が集まり、4グループに分かれて活発な意見が交わされました。

ワークショップでは、「デザイン思考」の方法論のうち問題の本質に気づくステップを「極端思考」の手法を用いて実践しました。具体的には、“最高の熊本”を目指すにあたって、熊本のあら捜しをして“熊本の弱み”を見つけ出し、逆転の発想で「熊本の目指すべき姿」を描き出すという作業をしました。

今回のワークショップでは、地域の課題を発見しその本質に迫るという手法を実践的に学ぶことができ、政策立案のあり方を考える有意義な機会となりました。

2015.8.11 第12回講演会事後研修会

都市政策研究所では、第12回講演会「政策創造と人材育成」の事後研修として、同講演会の講師を務めていただいた熊本大学政策創造研究教育センター教授 上野眞也 氏を再びお迎えし、平成27年8月11日に事後研修会を開催しました。

複雑で動的な社会状況にあって、私たちが直面する様々な課題を的確に捉えることに役立つ“システム思考”について講義していただきました。

システム思考は、複雑なシステムの構造と動的な変化を理解する概念ツールであり、この概念モデルは、システム・ダイナミクスのコンピュータ・シミュレーションを可能にし、効果的な政策や組織デザインを可能にするものです。

社会の多くの事象は、様々な構成要素が互いに有機的に関連したシステムになっていて、それぞれの要素同士の関わりにはフィードバックがあり、そのフィードバックには正(発散)、負(収束)、指数消滅、遅れ、パルス、正と負の結合(S字型成長)など様々なパターンがあります。課題解決には1つの要素だけに着目して解決するのではなく、システム全体で捉えることが必要です。このシステム全体の構造をメンタルモデルやフィードバック・ループなどで描き出し、これが時間の経過とともにどのように変化していくかを捉え、解決策を考えることについて「風呂の水張り」「人口モデル」「自然環境を生かした地域活性化策モデル」などの事例を交えながら学ぶことができました。

課題を解決し政策創造を行うために役に立つ思考のツールに触れることができ有意義な研修となり、そして「思考の中にフィードバック回路を入れ込む」というわかりやすく意義深いアドバイスもいただきました。

2015.2.6 第11回講演会事後研修会

都市政策研究所では、第11回講演会翌日の平成27年2月6日に、「健康長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区」の事務局を担当している福林孝之氏(株式会社つくばウエルネスリサーチ取締役・健幸事業推進部事業部長)を講師に招き、事後研修会を開催しました。福林氏には、前日の久野先生の講演内容を踏まえ、スマートウエルネスシティ総合特区における科学的な根拠に基づいた健康・まちづくり施策の具体的な取り組みや事例をテーマにお話しいただきました。

研修会では、体組成や身体活動量等のデータをもとに、参加者一人ひとりの健康支援を行う「e-wellnessシステム」の活用による医療費適正化の実績が報告されました。また、「健幸クラウド」の開発によって、異なる保険者間の健診・医療レセプトデータを紐付けした詳細な分析を行うなど、ICTを活用した健康施策を展開し、健康課題の「見える化」や政策の進捗状況の客観的評価の実現について説明がありました。

スマートウエルネスシティ総合特区の取り組みにおける今後の課題として、健康づくりに関心のある住民だけでなく無関心な住民を巻き込む取り組み(ポピュレーション・アプローチ)の実践が指摘されています。スマートウエルネスシティの健康施策の具体例を通して、科学的知見やICTの活用、様々な行政分野の横断的な連携の重要性を再認識する機会となりました。

2014.11.24 日本造園学会九州支部佐賀大会 研究報告

2014.6.8 日本公共政策学会2014年度研究大会研究報告

本報告は、熊本市も参加している熊本地域における地下水保全事業を、行政と民間企業の協働の事例として現状と課題を整理したものです。この事業の特徴は、「地下水の保全」という共通の目的を11市町村や民間企業、農家などの多様なアクター間で共有して、それぞれの役目を果たすために協力して活動を続けていることです。特にウォーターオフセット事業における民間企業の活動は、地下水保全事業の持続性を担保しつつ多くの民間企業の参入を促進させる可能性を持つ点で高く評価できるといえます。

熊本市は熊本地域内でも最大の地下水消費都市です。市民の生活に不可欠な地下水を、行政だけでなく多様な人々が協力しながら守っていく仕組みを作るためにも、本報告で取り上げた事例に引続き注目していきたいと考えています。

2014.9.4~5 関係課との政策研究会

参加:水保全課、環境政策課、シティプロモーション課、産業政策課、商工振興課、くまもと地下水財団

<平成26年9月5日>

〇テーマ4「熊本市における公共交通と特定公共施設分布の関係分析に基づく都市形成の考察」参加:交通政策総室、都市政策課

2014.8.8,19 研究報告会(平成25年度研究)

2日間に分けて平成25年度に行った研究について市役所職員向けの報告会を開催しました。また、あわせて都市政策研究所の活動についても報告しました。参加者は熱心に耳を傾け、活発な質疑応答や意見交換などが行われました。

<1日目>

平成26年8月8日 18:00~20:00 市役所別館(駐輪場)8階会議室

「城下町・熊本の街区要素の一考察」 久保由美子

「熊本市の人口動態の分析及び福岡市との比較考察」 植木英貴

「熊本市における公共交通と特定公共施設分布の関係分析に基づく都市形成の考察」 堀満

<2日目>

平成26年8月19日 18:00~19:45 市役所別館(駐輪場)8階会議室

「ソーシャル・キャピタルの今日的意義と都市政策への応用可能性」 武村勝寛

「地域共有財の保全活動における民間企業と行政の連携-熊本地域の地下水保全事業の事例から-」 渡辺亨

「熊本市の都市緑化政策の評価と課題」 長和史

1日目の様子

2日目の様子

2014.5.17 第7回講演会事後研修会

都市政策研究所では、「観光まちづくり」をテーマに開催した平成26年2月の第7回講演会の事後研修会として、平成26年5月17日(土)に「地域の宝の探し方や磨き方、それを生かしたまちづくり」をテーマにした美里フットパス体験研修会を開催しました。

フットパスとは自然や史跡などを巡って楽しむイギリス発祥の山里歩きのことですが、「美里フットパス」では、昔から残る山と川、棚田などの風景の中を、地元の人達との触れ合いも楽しみながら歩きます。美里町では平成23年から取り組みが始まっており、“地域を元気にする魔法”として全国から注目を集めています。

今回の研修会では美里フットパス協会運営委員長の井澤るり子さんに講師をお願いしました。講義の中では、フットパスを特別なイベントにするのではなく、地元で“できること”を“できる人”がすることが継続の秘訣であること。また地域外から多くの人が訪れることで人との交流も生まれ、地元の方の地域に対する自信と自覚にもつながるなどの話がありました。

フットパス体験では、石橋で有名な霊台橋から出発し、樹齢1000年のいちい樫の残る竹の迫神社に立ち寄り、元豊富小学校だった『筒川荘』で昼食をとりながら地元の方々のお話も伺い、約4.5kmのコースを歩きました。

フットパス終了後の講義では、講師の井澤さんから、手を加えないありのままが大切で「何もしない地域づくり」が重要との話がありました。

フットバス体験でのガイドさんの説明

『美里町文化交流センターひびき』での研修

2014.3.14 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

熊本は相変わらず「くまモン」が大人気。ところで「はばタン」をご存知ですか?はばタンは阪神・淡路大震災からの復興のシンボルとして誕生し、今では兵庫県の観光大使として活躍する「不死鳥」のゆるキャラです。今月(平成26年3月)、震災発生から3年目を迎えるにあたり、10回目の放送では、はばタンを通して震災と心の絆について考えてみました。

2014.2.14 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

9回目の放送となった平成26年2月14日は、「データで見る熊本市の人の動きと都市の魅力」と題し、熊本市の人口の最近の推移や、県内からの動き、福岡市との人の動きの比較など、当研究所副所長の植木英貴が出演しました。

2014.1.24 第7回講演会事前研修会

都市政策研究所では第7回講演会に向けて、平成26年1月24日に、東海大学観光ビジネス学科小林 寛子教授を講師に、観光に関する庁内事前研修会を開催しました。

研修会のテーマは、現在、観光の分野でキーワードのひとつとなっている“着地型観光”でした。これは、地域が主役になる、新しい観光のあり方で、旅行会社が作った団体旅行のような従来の発地型観光ではなく、地域の人が主体になって地域の魅力を発信し、販売し、運営するものです。このことを講師の体験を交え、地域の魅力を高める方法など、着地方観光のあり方を行政の役割、地域の役割を例に挙げながら実践的にお話していただきました。

地域の魅力は地域の人でなくてはわからない部分と、地域の人には当たり前で気づかない部分とが共存します。この地域の魅力(宝)を掘り出す作業は、まさに地域を見直す作業でもあり、お金を払って来てもらうためには、その宝を磨き、加工する作業も必要です。これは、「住んでよし、訪れてよし」の街づくりにとって重要な視点です。

熊本城をはじめ、多くの熊本の魅力をどうやって発信していくのか?この問いかけは、住んでいる人が誇りを持てる街づくりにもつながります。参加者からは、熊本の魅力を新たな視点で探してみたい、新たなな街づくりの切り口が見出された等の感想があり、観光と街づくりを一体化して考えることの重要性を学ぶ研修会となりました。

2014.1.10 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

8回目は、明治27年の熊本県尋常師範学校の沖縄修学旅行について取り上げました。

現在、沖縄は修学旅行先の定番の一つとなっていますが、初めて沖縄を修学旅行で訪れたのは熊本尋常師範学校の生徒たちです。

彼らが沖縄に滞在した間、そのほとんどを沖縄尋常師範学校の生徒たちと過ごしました。

この生徒たちの教育交流が、彼ら自身のことばかりではなく、沖縄と熊本の互いの地域の認識や理解につながったということをお話ししました。

2013.12.13 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

7回目の放送となった平成25年12月13日は、「ソーシャル・キャピタルとは何か」と題し、人と人とのつながりを意味するソーシャル・キャピタルという概念とその効果を中心にご紹介しました。

2013.11.12 政策統計事前研修会

当研究所では、本市統計課と共催で、政策統計・分析に関する研修会を開催しました。この研修会は、当研究所主催で平成25年8月に開催した第5回講演会の産業連関表に関する内容についての理解をさらに深めるフォロー研修として、また、平成25年11月28日に統計課主催で開催する、統計データを加工・分析し政策立案を行う政策統計についての講演会の事前研修会として開催しました。

はじめに、当研究所から産業連関を用いた分析について、経済波及効果の計算と地域の経済構造分析が「車の両輪」であることを再確認し、熊本県が公表している平成17年の産業連関表を使用して県の基幹産業を探るなど、具体的な活用方法についても紹介しました。 次に、統計課職員から基幹統計調査や人口・人口関連統計などの統計に関する内容についての説明を行いました。

2013.11.8 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

6回目の放送となった平成25年11月8日は、「昭和初期の熊本市域における公共交通」と題し、昭和初期の熊本市域における公共交通について、熊本市営の路面電車・ バスを中心に紹介しました。

2013.10.11 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

5回目の放送となった平成25年10月11日は、「熊本市動植物園の歴史とこれからの動物展示について」と題して、熊本市動植物園の歴史と平成25年10月12日にオープンしたニホンザルエリアを例に、今後の動物展示の方向性についてご紹介しました。

2013.9.13 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

4回目は、当研究所の所長である蓑茂壽太郎が出演し、なぜ政令市熊本に研究所が必要なのか、またその使命と役割は何か、そして現在の取組と今後の取組についてお話ししました。

2013.8.9 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

3回目となった平成25年8月9日は、「くまモンの秘密について」 と題して、『くまモンの秘密地方公務員集団が起こしたサプライズ』 (幻冬舎新書 2013年)をヒントに、熊本市都市政策研究所のあり方を考えてみました。

2013.8.2 第5回講演会事前研修会(第2回)

平成25年7月23日の第1回事前研修会に引き続き、公益財団法人地方経済総合研究所調査第二部長の小田正氏を講師にお招きし、産業連関表に関する研修会(第2回)を開催しました。

今回は、実際に本市の仮想の産業連関表を用いたシミュレーションを行い、社会状況の変化や施策が本市のどのような産業に影響を及ぼすかをシュミレーションで示され、大変参考となる内容でした。

2013.7.23 第5回講演会事前研修会(第1回)

都市政策研究所では、平成25年8月22日に都市政策研究所第5回講演会を開催します。本講演会では、産業連関表を用いた本市の産業構造分析・手法に関するお話をいただくこととしており、本講演の内容をより深く理解していただくため、本市の産業連関表の作成に取り組んでいる統計課と共催で、産業連関表に関する庁内研修会を開催しました。

研修会の第1回目は、公益財団法人地方総合研究所調査第二部長の小田正氏を講師にお招きし、「産業連関表の仕組みや見方について」ご講演をいただきました。

講演では、産業連関表は経済波及効果の分析だけでなく、政策策定のツールとしての利用が可能であることや、これからの変化の激しい社会経済において、産業連関表を「のこ」や「かんな」のように使うことが重要であることを示され、大変参考となる内容でした。

2013.7.12 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

2回目となった平成25年7月12日は、「明治後期における熊本の地域認識について-『地理教育鉄道唱歌』をてがかりに」 と題して『鉄道唱歌』の中で、熊本という地域がどのように取り上げられたのかをご紹介しました。

2013.6.14 シティエフエム「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」

研究所の情報収集・発信に関する活動の一環として、当研究所の研究員が、研究の傍ら発見した楽しくて興味深い熊本にまつわる話題について、平成25年度において、毎月第2金曜日、13:30から15分程度、熊本シティFMのラジオ番組『校区のチカラ』でお話することになりました。

コーナーの名前は「もっと知りたい熊本~都市政策談話室~」です。

1回目となった平成25年6月14日は、「長寿企業・ファミリー企業について」 と題して、熊本で300~400年も続く企業や、地元経済をリードしてきたファミリー企業などのことについてご紹介しました。

2013.4.30 水保全課との意見交換

熊本の地下水についての理解を深めるため、水保全課の担当者から熊本の地下水の現状及び熊本の地下水を守る取り組みについて勉強会を開催しました。また、これまでの熊本市の地下水保全活動や今後の取り組み等を中心に意見交換を行いました。